|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Le Messager du cosmos

ANTHOLOGIE Traduction de Louis GAURIN & Victor JOUKOV Éditions en Langues Étrangères - MOSCOU , coll. Bibliothèque d'ouvrages d'anticipation scientifique  Dépôt légal : 1962 Première édition Recueil de nouvelles, 176 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 12,7 x 19,3 cm✅ Genre : Science-Fiction Pas de dépôt légal ni d’achevé d’imprimer, mention « imprimé en Union Soviétique ». Traductions non créditées. La nouvelle « Le Messager du cosmos » est doublée d’articles scientifiques occupant la moitié basse des pages 71 à 103, sans mention d’auteur, portant sur des sujets divers tels que « La vie est-elle possible sur d’autres planètes ?», « Y a-t-il des canaux sur Mars ? », « Quelles sont les Circonstances de la catastrophe de 1908 ? ». Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Sommaire

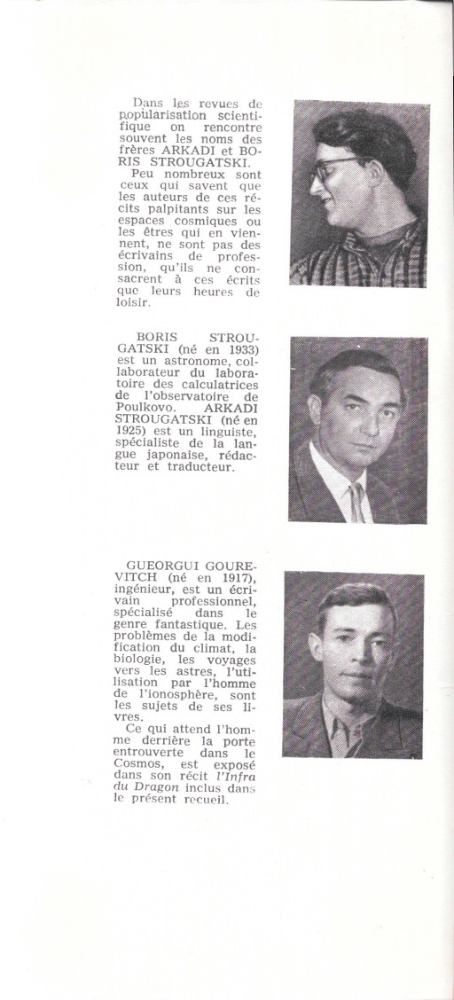

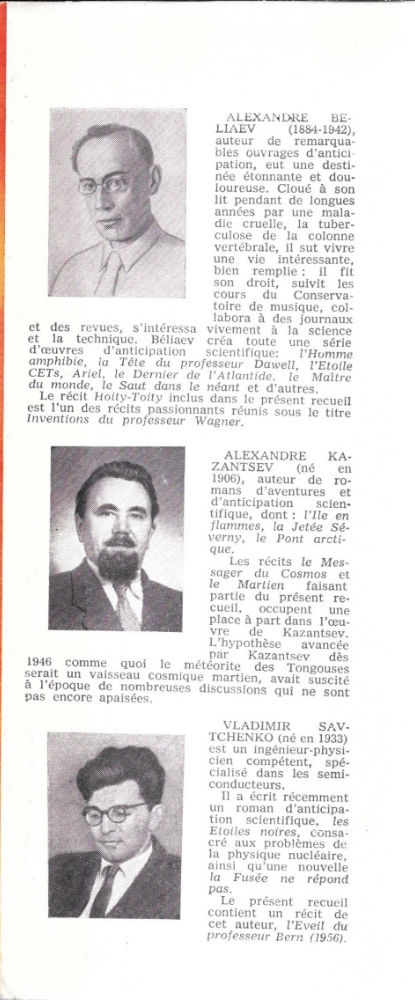

Afficher les différentes éditions des textes1 - Alexandre BELIAEV, Hoity-Toity, pages 3 à 69, nouvelle, trad. Louis GAURIN & Victor JOUKOV 2 - Alexandre KAZANTZEV, Le Messager du cosmos, pages 70 à 103, nouvelle, trad. Louis GAURIN & Victor JOUKOV 3 - Alexandre KAZANTZEV, Le Martien, pages 104 à 115, nouvelle, trad. Louis GAURIN & Victor JOUKOV 4 - Arcadi STROUGATSKI & Boris STROUGATSKI, Réflexe spontané, pages 116 à 138, nouvelle, trad. Louis GAURIN & Victor JOUKOV 5 - Gueorgui GOUREVITCH, L'Infra du dragon (Infra Drakona, 1958), pages 139 à 158, nouvelle, trad. Louis GAURIN & Victor JOUKOV 6 - Vladimir SAVTCHENKO, L'Éveil du professeur Berne (1956), pages 159 à 175, nouvelle, trad. Louis GAURIN & Victor JOUKOV

Critiques

Les Éditions en Langue Étrangère de Moscou viennent de nous offrir deux recueils de SF : « Le messager du cosmos » et « Cor Serpentis », soit au total onze contes et nouvelles de neuf auteurs différents, c'est-à-dire plus que ce dont nous avions eu connaissance en vingt ans. « Le messager du cosmos » contient ; « Hoity-Toity » de A. Belaiev, « Le messager du cosmos » et « Le Martien » de A. Kasantsev, « Réflexe spontané » de A. et B. Strougatski, « L'infra du dragon » de G. Gourevitch et « L'éveil du professeur Berne » de V. Savtchenko. Quant à « Cor serpentis », il nous offre : « Cor serpentis » de I. Efremov, « Méa » de Dneprov, « Le procès du Tantalus » de Saparine, « Une pierre tombée des étoiles » de Jouravleva et « Six allumettes » de A. et B. Strougatski. C'est dire assez l'importance d'une telle publication. Les lecteurs français connaissent déjà Efremov et Kasantsev, mais au-dessus d'eux il faut placer Alexandre Belaiev (1884-1942), qui fut réellement le père de la SF soviétique et l'un des rares écrivains professionnels des recueils. Le conte qui nous est proposé est extrait d'un ouvrage datant d'environ vingt-cinq ans : « Les inventions du Professeur Wagner ». L'autre écrivain professionnel est Georgui Gourévitch (1917), encore est-il ingénieur, mais tous les autres sont des amateurs. Ivan Efremov (1907) est archéologue, Alexandre Kasantsev (1906) est astronome, Saparine (1905) journaliste, Vladimir Savtchenko est physicien, comme Dnéprov (1907), Valentina Jouravleva (1933) est doctoresse, quant aux frères Strougatski, l'un, Boris (1933) est astronome et l'autre, Arkadi (1925), linguiste. Les sujets eux-mêmes s'étalent suivant un éventail assez vaste : voyages interplanétaires, greffe cérébrale, robots, anticipation, biochimie, écologie, parapsychologie. Il reste évidemment difficile de porter un jugement précis sur la qualité littéraire des œuvres qui nous sont proposées, les traducteurs ayant livré un travail correct, mais sans beaucoup plus. Il est toutefois déjà possible de laver les traducteurs de « La nébuleuse d'Andromède » du soupçon de maladresse et d'obscurité, car les mêmes défauts se retrouvent dans « Cor serpentis », et doivent être imputés à Efremov lui-même. « Cor serpentis » est sans doute le récit le plus important, vu sa longueur (170 pages) ; c'est en fait un vrai roman. Nul ne le résume mieux qu'Efremov lui-même : « Je raconterai la rencontre de deux vaisseaux cosmiques dans les espaces intersidéraux. L'un emportant des Terriens, l'autre des êtres venus d'un autre monde. Cette hypothèse a donné lieu à bien des romans de SF Le plus souvent cette rencontre donnait lieu à des luttes. Or, je ne crois pas à une guerre des mondes. Je suis persuadé que des êtres assez intelligents pour construire des vaisseaux cosmiques ne peuvent être des brutes guerrières. « Cor serpentis » a toutes les qualités et tous les défauts de « La nébuleuse d'Andromède » : rythme lent, personnages tracés tous du même crayon, longueurs et bavardages. Mais en regard, une constante richesse d'invention, que ce soit dans la description du procédé permettant de passer par l'hyperespace, ou dans celle des étrangers et de leur monde. C'est de loin, non le récit le plus parfait (qui est peut-être « L'infra du dragon »), mais le plus riche. En effet, les autres auteurs se révèlent économes, se bornant à exploiter une seule idée, mais complètement, et avec un souci de réalisme qui en fait le prix. Nous avons cité « L'infra du dragon ». Ce récit roule également sur la conquête de l'espace, mais dans des limites plus restreintes et dans un futur moins éloigné. Les personnages sont mieux typés, vivants, et surtout l'histoire est plus riche en souffle épique et en chaleur humaine. Quant aux deux contes de Kasantsev, ils furent visiblement écrits pour diffuser les idées de l'auteur concernant le météore de 1908, en quoi il voit un astronef martien, revenu de Vénus. « Le messager du cosmos » n'est rien qu'une longue discussion sur ce sujet, à laquelle on peut préférer l'article, publié en note, nous livrant un élément de la polémique engagée depuis quinze ans entre les « météoristes » et les « martiens », chacun des adversaires accusant l'autre de n'avoir pas l'esprit scientifique, « Le Martien », qui complète « Le messager », est bien savoureux. L'auteur est occupé à étudier les propositions de volontaires pour les premiers voyages cosmiques, quand se présente un habitué des asiles d'aliénés, télépathe de surcroît, qui réclame sa place ; il a droit au retour, étant un Martien vivant depuis quarante ans en U.R.S.S. à la suite de la catastrophe de 1908. « Réflexe spontané » et « Méa » sont deux histoires de robots, la meilleure étant la seconde. Un ingénieur a construit une machine autodidacte, d'apparence humaine, qui méprise de plus en plus son inventeur à mesure que ses connaissances s'accroissent, et qui finit par le poursuivre, un scalpel à la main, brûlant du désir de le disséquer vivant, ne comprenant rien à ces refus passionnés qui n'ont rien de rationnels et empêchent Méa d'enrichir ses connaissances. « Six allumettes » traite de la parapsychologie. « Une pierre tombée des étoiles » décrit l'arrivée d'un astronef dont l'équipage se réduit à un cerveau, libéré de son corps et actionnant directement les mécanismes. « Hoity-Toity » rappelle par certain côté « Le Dr. Lerne » de Maurice Renard. Il s'agit d'un éléphant berlinois qui sait compter, épeler, lit le journal en cachette et fait des réussites et qui finalement se brouille avec son cornac le jour où celui-ci lui manque de respect. C'est que notre éléphant a vu son cerveau remplacé par celui d'un jeune savant mort accidentellement. Bélaiev décrit avec une telle minutie, tant de soin et de réalisme, le comportement du savant enfermé dans un corps animal qu'il finirait par nous forcer à y croire. Quant au « Procès du Tantalus », il nous transporte dans un monde hygiénique, où tous les bacilles et virus dangereux ont été enfermés dans une prison laboratoire. Mais une mutation transforme un bacille inoffensif en quelque chose d'à la fois bénéfique et bienfaisant. Le héros ne parvenant pas à sauver Tantalus de l'emprisonnement, accepte avec joie, de servir sur Vénus, où les bacilles courent encore en liberté, et où la nature n'est pas complètement domptée. Enfin, « L'éveil du professeur Berne » met en scène un savant soviétique, angoissé par l'idée de la guerre atomique, qui se fait mettre en hibernation pour douze mille ans, le temps nécessaire pour que les effets de la radioactivité ne soient plus à craindre, et pour que les hommes soient revenus à un certain stade de civilisation. À son éveil il se trouve au sein d'un pays sauvage, où des anthropoïdes commencent à se servir d'outils naturels. Avant d'être assommé il se dit qu'il avait vu juste. Mais en fait… il était revenu au jour dans une réserve naturelle, celle-là même où l'on tente des expériences sur les singes, dans le but d'étudier comment l'intelligence s'est éveillée chez nos lointains ancêtres. Quant au monde, il ne s'est jamais mieux porté, et la Grande Peur Atomique ne fut qu'une peur, pas une réalité. Quel jugement porter, à partir de ces données, sur la SF soviétique ? D'abord que l'avis d'Anthony Boucher lui attribuant quarante bus de retard est manifestement erroné. Il rappelle un peu trop celui de Moskowitz publiant dans « Différent » des jugements péremptoires sur la SF française, à partir de la lecture de trois ouvrages, dont deux destinés aux adolescents. Génial Popov n'est pas seul de son espèce, à côté de lui existent Génial Smith et Génial Durand, qui, comme lui, ont tout inventé, et sont les seuls maîtres. Mais soyons sérieux. Jusqu'à présent, que connaissions-nous de la SF soviétique ? « La Plutonie », « L'île en feu », « La nébuleuse d'Andromède », « Aelita » et « L'hyperboloïde de l'ingénieur Garine »… Six ouvrages, dont trois remontent à la période 1920-30. Était-ce assez pour porter un jugement d'ensemble, la déclarer naïve, didactique, ennuyeuse, maladroite, sans même se demander si certains des défauts n'étaient pas le fait de toute une littérature, d'une technique romanesque qui n'est pas la nôtre ? Aujourd'hui, après avoir pris connaissance de ces deux recueils, il nous est possible d'y voir un peu plus clair, tout en nous disant bien que les remarques ci-après peuvent être demain remises en cause par la parution de nouveaux recueils. Une chose toutefois est certaine : la SF soviétique est résolument optimiste, elle ignore les guerres interplanétaires, les apocalypses et les destructions de l'humanité. C'est du reste ainsi que la présente Kasantsev : « La SF soviétique est plus réaliste, moins purement utopique. Ce n'est pas une simple vue de l'esprit. Elle présuppose des bases… (elle) est profondément utile dans la mesure où elle exalte l'effort humain, dans la mesure également où elle perce une fenêtre sur de nouveaux horizons scientifiques. Par contre, si elle reste à la traîne, si elle se contente de suivre la science, je crois qu'elle est extrêmement nuisible. C'est alors le côté négatif et profondément pessimiste qui produit tant de romans où l'on dépeint l'agonie de l'humanité. Pour moi la SF devrait être la littérature du désir dirigé, un rêve qui tendrait à devenir réalité. » En second lieu, les Soviétiques s'adonnent plus nettement à une littérature d'anticipation construisant à partir de données établies, plus enfermée dans les limites du possible, ne gambadant pas hors des plates-bandes scientifiques, et qui fait plus songer à Heinlein ou Asimov, par exemple, qu'à van Vogt. Cette SF ne mêle pas de fantastique à ses récits, ce qui ne veut pas dire quelle ignore la poésie et la rêverie dont on trouve même d'assez nombreuses traces. Elle ignore la fantaisie, mais non l'humour. « Réflexe spontané » est une très fine parodie de tant d'ouvrages à la Frankenstein : le robot qui sème la panique, fait pousser des cris de terreur à tous ceux qui l'aperçoivent, terrorise le personnel d'une centrale nucléaire et les hommes de la milice, est une honnête mécanique qui s'ennuyait et avait décidé de faire une petite promenade, saluant aimablement d'un « Bonjour, comment allez-vous ? » tous ceux qu'il rencontre. Même ton dans « Méa », « Hoity-Toi-ty », « Le Martien », « Six allumettes ». Que cet humour ne soit pas corrosif ni destructeur, d'accord, mais il est là. Enfin, les défauts majeurs : didactisme, lourdeur, couleur politique appuyée, schématisation des personnages, apparaissent comme propres aux ancêtres. Ils sont absents ou sont considérablement atténués chez les nouveaux auteurs, ceux de la génération de 1930. Il s'est passé certainement le même phénomène qu'en France et aux U.S.A. : les pionniers durent conquérir et rassurer le public, multiplier les explications et les justifications. La nouvelle génération est plus sobre, plus directe aussi, plus soucieuse de la construction du récit qu'elle attaque d'emblée. Dans « Le procès du Tantalus », le suspense est bâti sur une suite de retours en arrière. « L'infra du dragon », n'est pas sans rappeler « Le chant des astronautes » de Herneberg par le ton épique et la chaleur humaine du récit. Quant à « Méa » et « Réflexe spontané », ils feraient plus qu'honorable figure devant les histoires similaires des écrivains américains. La rigueur scientifique elle aussi est parfois bousculée. « L'infra du dragon » est bâti sur l'idée que, si l'envol vers d'autres systèmes solaires nous est encore interdit, il existe à notre portée des mondes invisibles : des étoiles mortes, détectées par les radiotélescopes, possédant encore assez de chaleur interne pour que les conditions de la vie aient pu apparaître à leur surface. Sans doute… Mais l'astronomie nous apprend qu'elle sont devenues des naines noires, que le champ de gravité y est tel que l'astronef et son équipage s'y écrouleraient sous leur poids. Qu'on nous comprenne bien, nous ne faisons pas grief à l'auteur de passer outre ; nous constatons seulement qu'avec la vérité scientifique il y a des accommodements. « Six allumettes » conte l'histoire d'un jeune chercheur atteint de dépression nerveuse pour avoir voulu déplacer trop d'allumettes par télékinésie. Ici aussi un tour de passe-passe permet à l'auteur d'être en règle avec la doctrine matérialiste : il ne parle pas de facteur psi, mais du « muscle du cerveau ». Je te baptise carpe… Que dire pour conclure ? Avant tout que ces deux recueils sont plus qu'intéressants. D'abord parce qu'ils nous mettent plus largement en contact avec une école dont nous ignorons tout, qu'ils nous obligent à réviser certains jugements, parfois un peu sommaires et dus à une information trop succincte. Ensuite qu'en U.R.S.S. le dégel se manifeste aussi dans le domaine de la SF. Il y a sans doute peu d'écrivains, la plupart sont des amateurs, peu d'œuvres (du fait que les auteurs russes mettent parfois des années à terminer un livre, et qu'ils semblent ignorer les nécessités de la littérature alimentaire), mais les sujets tabous semblent se restreindre. Sans doute ne devons-nous pas attendre des œuvres pessimistes, de sensationnelles guerres des mondes, ou des avenirs chargés de nuit (quoique « Fahrenheit 451 » soit fort prisé), pas non plus de space opéras échevelés. Mais dans ces limites, voici onze récits dont pas un n'est médiocre, et trois ou quatre fort bons. Ce qui n'est déjà pas si mal… Jacques VAN HERP |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |