|

Un premier roman policier ! En 1993, ma fille Sophie avait 23 ans ; elle ne lisait guère mes romans mais était passionnée par le genre policier : Agatha Christie, Ruth Rendell, Patricia Highsmith, Patricia Cornwell... Elle me prêtait d'ailleurs souvent des romans policiers en croyant m'initier à un genre que je connaissais depuis les années soixante... En 1966, j'avais écrit un roman policier, Villa des Saules, qu'une vingtaine d'amis et moi avions tourné en amateurs après que j'ai rédigé le scénario de mon propre récit. Ecrit sur des cahiers, ce roman n'a bien sûr jamais été proposé à un éditeur. — Dommage que tu n'écrives pas de romans policiers ! me lança-t-elle donc un jour de 1993, un rien provocatrice. Je les lirais avec plaisir ! Mais je comprends pourquoi tu ne t'y es jamais risqué : la structure est rigoureuse, l'enquête délicate. Ce genre doit être très compliqué à maîtriser ! Piqué au vif, je décidai de relever le défi.

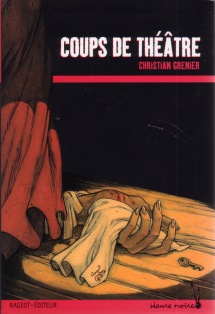

Le théâtre... pourquoi ? Plusieurs raisons à cela : le théâtre, je le connais bien, j'ai passé mon enfance et mon adolescence à la Comédie Française où mon père était régisseur. Je suis issu d'une famille de comédiens. Sophie est passionnée de théâtre — et il nous arrive encore, à Noël, d'interpréter pour la famille une scène puisée dans le répertoire classique ou contemporain. Le début, en apparence banal, s'imposa vite à moi : la découverte, au lever du rideau, d'une actrice avec un couteau planté dans le dos... Puisque le sujet de la pièce est une intrigue policière, cela suppose un certain flottement dans le public qui se demande s'il s'agit de réalité ou de fiction... J'aimais cette métaphore susceptible de faire se poser au lecteur la question souvent délicate de la frontière séparant réalité et fiction... Je rôdai longtemps dans ma tête les mobiles du meurtre ( ce qui s'imposa ensuite, ce fut la jalousie mère-fille entre Matilda et Loulou... je précise que ma grand-mère s'appelait Mathilde ; ses deux filles étaient respectivement Jeanne — ma mère — et Louise dite Loulou... — ma tante ! ) avant d'imaginer une machination assez complexe. Par jeu, je baptisai chacun des personnages d'un nom rappelant celui de gens de théâtre que j'avais connus. Des « private jokes » pour la plupart puisque les lecteurs ignorent que Pierre-Aimé Touchard fut administrateur de la Comédie Française, Max Deguy l'un des collègues régisseurs de mon père et René Trusses le directeur d'une troupe à Tarbes !

Logicielle... et Germain ! Pour souligner le fait que j'écrivais ce roman pour ma fille ( il lui est d'ailleurs dédié ! ), je décidai de nous mettre en scène, elle et moi, de façon à peine déguisée... moi sous l'identité d'un commissaire parisien vieillissant, soucieux de finir sa carrière dans le Périgord ; elle sous la forme d'une jeune femme vive, perspicace et séduisante, spécialisée dans l'informatique. Parenthèse : si Sophie, attachée de direction dans une entreprise à Paris, travaille avec un ordinateur et un téléphone... c'est son frère, notre fils Sylvain, qui est informaticien ! A noter que dans les premières pages du récit, Germain livre des confidences sur son enfance et sur sa famille qui correspondent à peu de choses près à ma propre histoire !

Un roman... ou une pièce de théâtre ? Après avoir rédigé quarante pages, je m'aperçus qu'il n'y avait plus que des dialogues... et que l'action du récit était concentrée dans un seul lieu : le théâtre. Je repris entièrement la rédaction, prêt à écrire ce récit sous une forme exclusivement dialoguée, et à réduire au maximum les passages narratifs transformés en didascalies. Cependant, je me gardai bien d'adopter le langage théâtral : ce serait là un roman, en raison du caractère « littéraire » des dialogues, trop « écrits » pour être dits sur scène. Sans parler de la « mise en scène » quasiment impossible à réaliser ( ce qui n'a pas empêché plusieurs troupes de professionnels d'adapter et de représenter Coups de théâtre )... Voilà pourquoi je le baptisai : roman en cinq actes.

Roman « adulte » ou « jeunesse » ? C'est seulement une fois la rédaction achevée que je me posai la question : — A qui confier ce manuscrit ? Je me souvins alors de l'engagement moral que j'avais pris auprès des Editions Rageot, mon premier éditeur, celui chez lequel j'avais longtemps travaillé comme lecteur-correcteur-rewriter : j'avais promis à Catherine Scob de lui soumettre tout ce que j'écrirais et qui ne relèverait pas de la SF. C'était le cas. Je lui envoyai mon roman. A cette époque, la fille de Catherine Scob, Caroline Westberg, commençait à prendre les rênes de la maison. Je me souviens de son appel enthousiaste, le lendemain de mon envoi ! C'était les débuts de la collection Cascade Policier et Rageot était à l'affût de nouveaux textes. Je me souviens aussi de sa perplexité face au genre bâtard de mon roman : ni roman ni pièce de théâtre, ni même ouvrage pour la jeunesse, à cause d'une structure complexe et d'une fin à la fois tragique et psychologiquement cruelle. — Il y a un risque, me dit-elle. D'autant que le théâtre ne se vend pas. Mais ce risque, nous le prenons !

Un succès inattendu. A la surprise générale, le roman fut adopté, récompensé par plusieurs prix ( celui des Bobigneries, le Prix Entre Guillements de Châteaubriant... ) et très vite réédité. Les lecteurs me pressaient de questions, notamment sur : * l'ambiguïté des relations sentimentales entre Logicielle et Germain. * ce qui arriverait à mes deux héros une fois le rideau baissé : se reverraient-ils ? Germain serait-il muté à Bergerac comme il l'espérait ? Logicielle, stagiaire de Germain, décrocherait-elle son diplôme de lieutenant de police ? Bref, les lecteurs ( et l'éditeur, et ma fille ! ) m'encourageaient à utiliser les mêmes personnages dans une nouvelle enquête.

Une série policière ? Jamais, en 1993, je n'aurais imaginé que Coups de théâtre serait le début d'une série policière. J'écrivis L'Ordinatueur deux ans plus tard, justifiant ainsi la spécialité de Logicielle, et la mettant cette fois au premier plan. Ce deuxième roman eut un succès qui dépassa les espoirs de l'éditeur lui-même. Désormais, il n'était plus question d'abandonner Logicielle... Dix ans après leur naissance, mes personnages continuent de vivre — à un rythme plus lent, car si ma fille a aujourd'hui 37 ans, Logicielle n'a presque pas vieilli ! Si, pour la première fois en quarante ans, je me suis laissé entraîner sur la pente de la série, c'est parce que c'est là une tradition dans le roman policier, où l'on trouve souvent des enquêteurs récurrents. C'est aussi parce que je peux ainsi affiner d'ouvrage en ouvrage la psychologie et la personnalité de mes personnages. C'est enfin parce que la spécialité de Logicielle me permet de jongler avec les technologies de pointe, de flirter parfois avec la SF et d'effleurer des problèmes scientifique ou humains qui me tiennent à cœur !

|