|

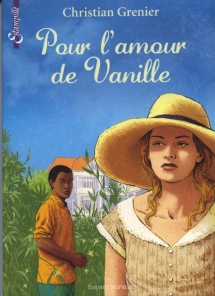

Tombés en panne d’essence au milieu d’un village de l’île de la Réunion, Marianne ( la narratrice ) et ses parents se mêlent à une fête locale. Restée l’écart, Marianne observe un Noir qui danse seul et que les habitants appellent « Monsieur Vanille ».

Monsieur Vanille a vu que je l’observais. Sans cesser de se démener avec lenteur, il s’est rapproché de ma table et m’a apostrophée : — Eh bien, petite, tu ne viens pas ? J’ai fait non de la tête. Un double non que j’ai justifié : — D’abord, j’ai quinze ans et je ne suis pas petite. Ensuite, je ne suis pas sûre que ma place soit... J’ai réfléchi avant de murmurer : — Je ne suis pas sûre que nous fassions partie de cette fête. — Tu as raison. Sur le deuxième point. — Pas sur le premier ? — Non. A quinze ans, on est encore petite. Ses cheveux grisonnants m’ont empêché de répliquer. Mais il m’avait vexé. J’ai désigné ma mère qui se trémoussait dans la foule. — Il faut l’excuser. Elle ne savait pas que... — L’excuser ? Mais c’est très bien, qu’elle danse avec nous, au contraire ! — Vous venez de dire que... — Cette fête, c’est la nôtre. Pas la sienne. Mais on est ravis qu’elle s’y associe. Allez, viens ! J’ai fait non de la tête et j’ai dû stupidement rougir. Alors il est revenu s’asseoir à ma table. Ou plutôt à la sienne. Car tout en levant la main pour commander à boire, il a enfilé ses sandales qui se trouvaient sous le banc. Je lui ai demandé : — Pourquoi dansez-vous pieds nus ? — Quand il danse, un Noir est toujours pieds nus. Même s’il porte des chaussures. J’ai approuvé sans comprendre et demandé : — Alors cette fête... qu’est-ce que c’est ? — Une cérémonie qui commémore l’abolition de l’esclavage. — Celle de 1848 ? — Non : la première abolition, celle qu’a imposé l’Abbé Grégoire juste après la Révolution. Hélas, elle n’a pas duré longtemps puisque Bonaparte a rétabli la traite des Noirs. Il a levé son verre et j’ai remarqué la longue gousse noire qu’il portait autour du cou. — C’est parce que vous vous appelez monsieur Vanille que vous portez ce drôle de pendentif ? — En réalité, je m’appelle Albius. Mais depuis deux générations, on surnomme ainsi tous les garçons de ma famille. — Et pourquoi ? — Ah, ça petite... c’est toute une histoire ! J’ai vu passer dans ses yeux comme un nuage. Quelque chose qui embuait son regard. — Excusez-moi. Je n’aurais pas dû être indiscrète. — Ce n’est pas de l’indiscrétion. Cette histoire, c’est de l’Histoire. Elle fait partie de moi, elle me touche, tu comprends ? — Non. Non... je ne comprends pas. Mais j’ai deviné qu’il portait en lui des souvenirs pleins d’émotion et de douleur. — Et j’aimerais comprendre, bien sûr ! — Alors écoute-moi. Si tu en as l’envie, la patience et le temps. Ma mère, perdue parmi les danseurs, m’a lancé un nouveau signe d’encouragement. Elle se démenait comme une fille de mon âge et n’était pas près de s’arrêter. — Bien sûr que je vous écoute, monsieur Vanille ! Après tout, je vous ai raconté une histoire, vous pouvez bien me raconter la vôtre ? Il m’a jaugée un instant. Comme s’il pesait le pour et le contre. Puis il a bu son verre d’un trait et a commencé...

CHAPITRE 3. Edmond de l’île Bourbon

— Vanille ! Vanille, où es-tu ? Vanille, réponds-moi ! Oui, petite, mon histoire commence comme ça. Vanille, c’est le prénom d’une jeune fille de quinze ans. La fille unique de Féréol Bellier-Beaumont, propriétaire d’une plantation de canne à sucre près de Sainte-Suzanne : le domaine de Belle-Eau. Cet après-midi-là, un après-midi de septembre 1841, M. Bellier-Beaumont cherche sa fille. Il est veuf depuis douze ans. Il n’a qu’une enfant et Vanille est sa seule famille. Il vient d’explorer toutes les pièces de la maison. Il a vérifié qu’elle n’était pas dans la serre, où poussent mille et une plantes venues du monde entier. Elle est donc à l’extérieur, dans les champs, à jouer parmi la vingtaine d’esclaves, Noirs, indiens ou malgaches, occupés à récolter la canne à sucre. Depuis quelques années, c’est la canne qui fait la richesse de cette île, qu’on appelle à l’époque l’île Bourbon. En traversant le parc, M. Bellier-Beaumont croise Villain, le commandeur. Ici, ce titre équivaut à celui d’intendant. Fouet en main, Villain passe son temps à surveiller le travail des esclaves. — Non, Maître, répond-il, je n’ai pas vu Vanille. Bien que Villain soit un homme blanc et libre, lui aussi appelle « maître » le propriétaire de Belle-Eau, qui réplique : — Alors demandez aux hommes de la chercher ! Je lui ai pourtant interdit de quitter la propriété ! Villain approuve en maugréant. Il n’aime pas perdre de vue les esclaves. Il risque même à voix basse : — Vous devriez être plus sévère avec elle. Lui interdire de sortir du domaine. — Mais je le lui ai interdit, Villain ! — Alors vous devriez la punir si elle désobéit. Le commandeur caresse la balafre qui lui barre la joue gauche. C’est là le cadeau d’un Cafre* récalcitrant qui, après avoir été rossé, s’est emparé d’un couteau et est devenu méchant. L’esclave a été tué mais la cicatrice est restée. — Dans son propre intérêt, explique Villain. Pour sa sécurité, vous comprenez ? Il désigne, au loin, la forêt tropicale que surmonte le Piton de la Fournaise, un volcan qui se réveille parfois. Mais ce n’est pas à lui que Villain fait allusion. Il ajoute : — Il y a de plus en plus de marrons, dans les hauts de Saint-André. Ceux qu’on appelle les marrons, ce sont des esclaves échappés qui tentent de survivre en pleine nature. Dans les vallées isolées de Mafate, Silaos et Salazie, certains se sont même regroupés et organisés. Les marrons sont réputés dangereux. Parfois, poussés par la faim, la vengeance ou le désespoir, ils viennent en ville piller un magasin. Toujours celui d’un blanc. Encouragé par le silence du Maître, le commandeur insiste : — C’est plutôt Sullivan que nous devrions rechercher !

* Noir d’Afrique du Sud

|