|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Shambleau

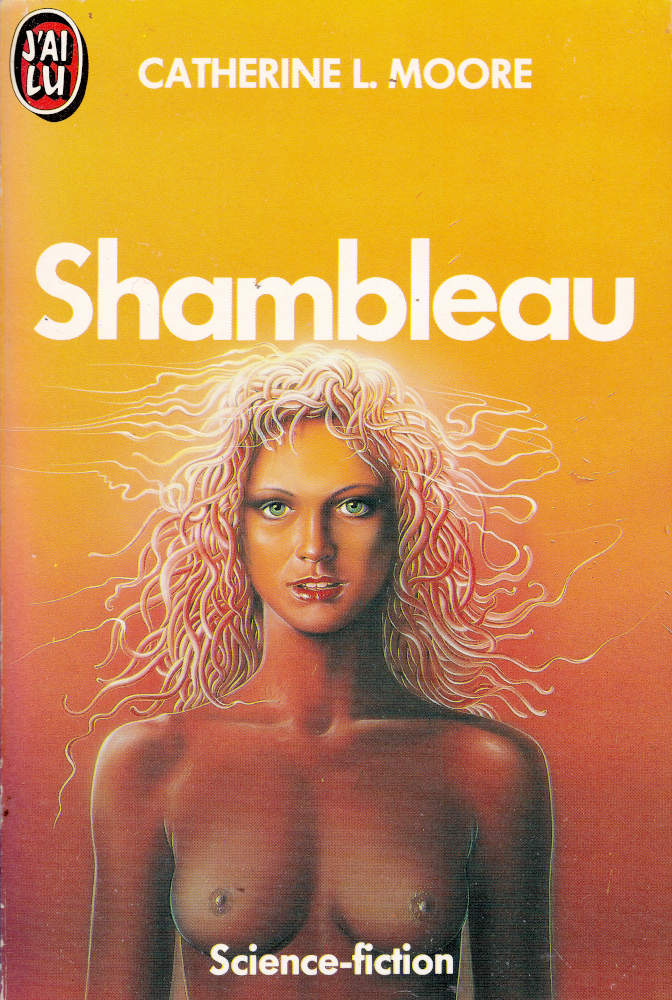

Catherine L. MOORE Titre original : Shambleau and Others / Northwest of Earth, 1953 Première parution : Gnome Press, 1953 (Shambleau and Others) / Gnome Press, 1954 (Northwest of Earth) ISFDB Cycle : Northwest Smith  vol. 1 vol. 1Traduction de Georges H. GALLET Illustration de Wojtek SIUDMAK J'AI LU (Paris, France), coll. Science-Fiction (1985 - 1993, 2ème série - dos violet)  n° 415 n° 415  Dépôt légal : octobre 1987, Achevé d'imprimer : 20 octobre 1987 Retirage Recueil de nouvelles, 384 pages, catégorie / prix : 4 ISBN : 2-277-12415-X Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

Sous le titre L'Aventurier de l'espace HACHETTE / GALLIMARD, 1957 Sous le titre Shambleau J'AI LU, 1972, 1973, 1979

Quatrième de couverture

Catherine Moore

Elle a vingt-deux ans lorsque Shambleau paraît dans un magazine. En 1940, elle épouse l'écrivain de S-F Henry Kuttner.

D'étranges légendes courent l'espace. Des hommes, à la peau tannée par la brûlure de mille soleils, se les répètent en chuchotant, l'esprit rempli de terreur.

Un jour, au détour du marché de Lakkmanda, Northwest Smith, l'archétype de l'aventurier spatial, mercenaire romantique aux amours non humaines, se dresse seul contre une foule hostile. À ses pieds s'est réfugiée une pitoyable créature, tout à la fois femme, animal et végétal...

Et Northwest sera confronté avec le mythe le plus fascinant et le plus redoutable que l'homme ait jamais rapporté du fond du cosmos : une Shambleau...

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Shambleau (Shambleau, 1933), pages 5 à 42, nouvelle, trad. Georges H. GALLET 2 - Songe vermeil (Scarlet Dream, 1934), pages 43 à 76, nouvelle, trad. Georges H. GALLET 3 - L'Arbre de vie (The Tree of Life, 1936), pages 77 à 115, nouvelle, trad. Georges H. GALLET 4 - La Soif noire (Black Thirst, 1934), pages 116 à 168, nouvelle, trad. Georges H. GALLET 5 - Paradis perdu (Lost Paradise, 1936), pages 169 à 203, nouvelle, trad. Georges H. GALLET 6 - La Poussière des dieux (Dust of Gods, 1934), pages 204 à 241, nouvelle, trad. Georges H. GALLET 7 - Julhi (Julhi, 1935), pages 242 à 286, nouvelle, trad. Georges H. GALLET 8 - Le Dieu gris (The Cold Gray God, 1935), pages 287 à 325, nouvelle, trad. Georges H. GALLET 9 - Yvala (Yvala, 1936), pages 326 à 369, nouvelle, trad. Georges H. GALLET Critiques des autres éditions ou de la série

Sous le titre peu indiqué de « L'aventurier de l'espace » et une couverture évoquant un illustré pour enfants de douze ans, le « Rayon Fantastique » (Hachette) nous offre une sélection des deux recueils de Catherine L. Moore : « Shambleau and others » et « Northwest of Earth ». En fait, l'éditeur a choisi, sur le total de quatorze nouvelles des deux volumes, toutes celles qui ont trait au héros principal de l'auteur : Northwest Smith – soit huit nouvelles, sans compter la plus fameuse d'entre elles : « Shambleau », déjà parue dans l'anthologie « Escales dans l'infini » (même collection). Cet ouvrage curieux à plus d'un titre est à recommander à tous ceux qui fuient les recettes toutes faites. Il n'est pourtant tout entier que l'exploitation d'une recette unique – mais l'important est que cette recette soit très personnelle. Imaginez un mélange de Flash Gordon et de Lovecraft, avec un relent du célèbre « She » de Rider Haggard, le tout sur le mode épique, et vous aurez une faible idée de la « manière » de l'auteur. La SF sert à Catherine Moore de prétexte à écrire des histoires d'horreur au son neuf et à l'envergure cosmique. On peut dire en somme qu'elle a inventé un genre : la science-fiction légendaire. Mars et Vénus telles qu'elle nous les peint, au temps des navigateurs de l'espace, ne sont que le cadre commode permettant de susciter des divinités, des démons et des monstres inimaginables dans toute autre perspective. Ce qui frappe avant tout, c'est le caractère violemment névrosé de ces histoires. On y décèlera sans peine, derrière nombre d'effets d'horreur, une sorte de pornographie quintessenciée unique en son genre. Ainsi le « clou » de chaque histoire est la description toujours variée des sensations littéralement orgastiques de Northwest Smith, lors d'un accouplement matériel ou mental avec un monstre de préférence féminin et suprêmement beau, en même temps que suprêmement horrible. L'originalité de Catherine Moore est en effet d'avoir substitué à la monstruosité de la laideur, qui était avant elle l'apanage de Lovecraft, une monstruosité de la beauté. La beauté est d'ailleurs le leitmotiv de ces récits. Outre les monstres, ils sont remplis d'héroïnes au charme fatal et surhumain, que l'auteur dépeint avec complaisance. Et dans l'absolu, on arrive au thème de « la beauté dont la vue rend fou ». Ainsi dans « La soif noire », où nous voyons une sorte de vampire qui se nourrit de beauté, en « cultivant » des femmes toujours plus belles dont le spectacle est une torture insoutenable pour un esprit humain. Devant une telle obsession, on peut se plaire à imaginer en Catherine Moore une personne très laide et passablement refoulée… (Supposition évidemment gratuite de ma part.) Pour la puissance d'évocation, Catherine Moore dans ses meilleurs récits n'est absolument pas inférieure à Lovecraft. Leurs styles respectifs d'ailleurs ne sont pas sans présenter des ressemblances. Mais Catherine Moore apporte à ses descriptions nourries un art du détail plus spécifiquement féminin. Ses histoires sont construites comme des tapisseries, où des motifs entrelacés se chevauchent dans un flamboiement géométrique de lignes. Il y a là un art certain. En revanche, Catherine Moore semble avoir une imagination plus limitée que Lovecraft. D'abord elle est incapable de bâtir une intrigue ; aucun de ses récits ne possède d'action à proprement parler. Ce ne sont que des suites de tableaux, magnifiquement brossés mais extrêmement statiques. Ensuite, tous sont bâtis sur le même canevas, d'où un effet de répétition qui serait lassant à la longue si les dernières histoires n'étaient, par chance, les meilleures du volume. Ce canevas est simple, sinon simpliste : à la suite d'une circonstance banale – en général une rencontre avec une femme – Northwest Smith est plongé dans un monde « en dehors » (monde onirique, monde adjacent, monde sur un autre plan du temps ou de l'espace, etc.) ; il y rencontre des objets d'étonnement et de terreur ; et il se trouve en fin de compte face à face avec l'innommable, en parvenant à s'échapper in extremis. Sur cette trame, Catherine Moore brode des variations savamment diversifiées. Il arrive pourtant qu'elle reprenne froidement le thème d'une histoire antérieure. Ainsi, « Yvalla » apparaît comme un remake de « Shambleau », où la Méduse est remplacée par Circé. Que sur ces données stéréotypées elle parvienne à ce degré de beauté hallucinatoire est la meilleure preuve de son talent. Un talent qui sans doute est le plus étrange que la SF ait produit en un quart de siècle d'imaginations délirantes. À ce seul titre, il mérite d'être apprécié. Alain DORÉMIEUX |

| Dans la nooSFere : 87464 livres, 112452 photos de couvertures, 83902 quatrièmes. |

| 10893 critiques, 47247 intervenant·e·s, 1986 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |