|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Un bébé pour Rosemary

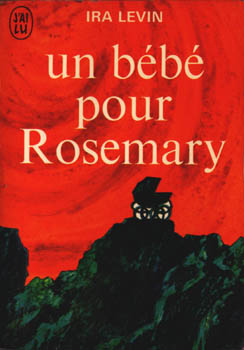

Ira LEVIN Titre original : Rosemary's Baby, 1967 Première parution : London : UK, Michael Joseph, 1967 ISFDB Cycle : Rosemary vol. 1  Traduction de Elisabeth JANVIER Illustration de Sylvain NUCCIO J'AI LU (Paris, France), coll. Science-Fiction (1970 - 1984, 1ère série)  n° 342 n° 342  Dépôt légal : 1er trimestre 1970 Réédition Roman, 320 pages, catégorie / prix : 2 ISBN : néant Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Fantastique

Autres éditions

J'AI LU, 1972, 1974, 1975, 1977, 1979, 1984, 1987, 1998, 2000 Robert LAFFONT, 1968, 1969 sous le titre Rosemary's baby, 2011

Quatrième de couverture

Un cinq-pièce au Bradford, en plein coeur de New York, quel bonheur pour un jeune ménage... ! Rosemary et son mari Guy n'en reviennent pas de leur chance. Les jaloux disent que l'immeuble est maudit, marqué par la magie noire, que le sinistre Marcato y habita, que les soeurs Trench y pratiquèrent des sacrifices immondes... Peu de temps après l'arrivée de Rosemary, une jeune fille se jette par la fenêtre. Une étrange odeur règne dans les appartements. Quant aux voisins, leurs yeux sont bizarres, leurs prévenances suspectes. Guy lui-même change, et sa jeune femme, poursuivie par des rêves atroces, lutte en vain contre une terreur grandissante. Que deviendra, dans ces conditions, le bébé de Rosemary... ? L'adaptation de ce roman à l'écran par le célèbre metteur en scène Roman Polanski connaît un très grand succès. Critiques des autres éditions ou de la série

Parce qu’elle est fort ancienne et utilise des ressorts qui limitent ses possibilités de renouvellement, la littérature fantastique pure semble être qualitativement et quantitativement en perte de vitesse. Reflet d’un état de fait et non d’une quelconque volonté de sabordage, la nette régression des récits relevant du genre dans les Fiction de ces dernières années est assez significative à cet égard. Depuis la disparition des Arthur Machen, des Lovecraft, des Jean Ray et de bien d’autres pour qui le fantastique était affaire de vie et non de fabrication, les grandes orgues de l’épouvante se sont tues, et l’amateur n’a pour pâture que des ersatz parfois fort honnêtes mais à base de recettes et de thèmes éprouvés dont la mise en œuvre pourrait tout aussi bien appartenir à une bonne machine électronique. Aussi le dernier roman d’Ira Levin, que je me refuse personnellement à placer au-dessous de l’admirable adaptation cinématographique de Roman Polanski, a-t-il tout de la perle rare, de l’oasis au milieu du désert, de la fleur délicieusement vénéneuse au milieu des salades insipides. Car il ne faut pas s’y méprendre. La désinvolture de ton affichée par Rosemary’s baby ne signifie pas que l’auteur, désireux de se livrer à la distanciation susceptible de lui conserver sa réputation de sérieux, ne s’est pas engagé à fond dans son sujet. Elle relève d’une pudeur particulièrement apte à conjurer ce qui pourrait être d’un goût douteux et contribue à nous entraîner insidieusement dans une aventure dont les composantes sulfureuses ne sont pas loin de renouer avec la grande tradition de l’horreur sacrée. Ceci posé, me voici bien embarrassé pour en dire plus. Les problèmes rencontrés par le critique du livre recouvrent exactement ceux contre lesquels butte le critique du film. Donner une idée précise de l’histoire risque d’être au lecteur le plaisir du suspense si habilement ménagé par Ira Levin. Ne parler que de la manière dont elle est racontée peut se dire en dix lignes sibyllines à la façon des critiques d’art – du moins de certains d’entre eux – ce que ne méritent ni Ira Levin, ni le lecteur qui attend de cette rubrique d’être clairement renseigné. Reste à essayer l’attitude intermédiaire consistant à rendre compte des émotions ressenties à la lecture – car tout est ici affaire de climat – en faisant appel au minimum de détails narratifs capable de les expliciter. D’emblée, nous voici plongés en pleine ambiguïté malgré les apparences. Un jeune couple emménage au Bramford, pittoresque et vieil immeuble d’un élégant quartier de New York. Guy Woodhouse est acteur. En attendant de décrocher le grand rôle, il gagne confortablement sa vie à tourner des films publicitaires. Sans être lourdement « popote », Rosemary est le type de la petite femme d’intérieur sans grande ambition, très féminine dans ses goûts et ses charmants caprices, tout excitée à l’idée du parti qu’elle va pouvoir tirer de son appartement, il n’y a rien là que de très banal mais, en contrepoint de la lumineuse bonne humeur qu’irradient Guy et Rosemary, la description minutieuse de leur nouvel environnement emprunte ses couleurs à un univers plus nocturne, plus inquiétant. Le Bramford est « une monstrueuse bâtisse éléphantesque et victorienne où s’imbriquent une quantité d’appartements hauts de plafond, particulièrement recherchés pour leurs cheminées de marbre et leur cachet vieillot » ; d’« horribles gargouilles » et des « bêtes fantastiques… se poursuivent d’une fenêtre à l’autre » ; certain placard du quatre pièces de Rosemary a été mystérieusement condamné par l’ancienne locataire, récemment décédée dans des circonstances mal éclaircies. Lieu géométrique du bizarre et du monstrueux, le Bramford a abrité divers désaxés et connu un nombre impressionnant de suicides. D’où les avertissements que prodigue aux tourtereaux, tout entiers à la joie de confectionner leur nid, l’ami Hutch, célibataire un peu rassis, un peu ridicule dans sa sagesse, en qui Ira Levin a subtilement incarné le personnage mythique du bon génie protecteur des foyers heureux. Dans une atmosphère délibérément quotidienne, qu’entretient la notation de gestes, de démarches, de propos familiers, se tissent ainsi les éléments d’un conte de fées du XXe siècle où le rose et le noir se rehaussent réciproquement. Toute la suite va consister dans une orchestration magistrale de ces premiers accords. Les problèmes de Rosemary, sur laquelle l’intérêt s’est peu à peu polarisé, ses rapports avec son époux, leurs occupations, les relations qu’ils entretiennent avec des voisins à la serviabilité parasitaire, permettent au récit de ne jamais décrocher d’une réalité où l’humour ne perd pas ses droits. Mais celle-ci devient imperceptiblement moins rassurante. Petit oiseau abandonné dans un isolement quasi total par un mari fort préoccupé de sa carrière, Rosemary nous fait partager ses inquiétudes lorsqu’elle descend laver son linge au sous-sol, « endroit peu engageant, avec ses couloirs de briques au badigeon écaillé, au bout desquels on entendait s’éloigner des bruits de pas étouffés, où des portes qu’on ne voyait pas se refermaient brusquement avec un bruit sourd ». N’y découvrait-on pas récemment le cadavre d’un nouveau-né enveloppé dans un journal ? Vouée à une existence où il ne se passe jamais rien, Rosemary est attentive, et le lecteur avec elle, aux psalmodies monotones qui semblent venir de chez les voisins les jours de réunion amicale, aux étranges cauchemars qui peuplent désormais ses nuits, aux divers petits remous, venus d’on ne sait quelle profondeur, qui viennent troubler l’écume des jours. S’agit-il pour Ira Levin de faire la chronique d’une psychose ? Sauf quelques exceptions, les dissonances qui surgissent de-ci de-là dans l’univers conscient ou inconscient de Rosemary restent mineures, et l’on peut penser que son émotivité naturelle, certaines difficultés d’adaptation, puis une grossesse qui, en développant son instinct de conservation, la rend plus encline à se sentir menacée, favorisent chez la jeune femme la création d’un climat fantasmatique. Les détails qui s’accumulent à pas feutrés, sans que l’auteur y insiste le moins du monde, sont pourtant pour la plupart parfaitement objectifs. Si certains d’entre eux s’accommodent d’explications rationnelles – et l’entourage de la future maman n’est jamais en peine de lui en fournir ! – d’autres s’y dérobent irréductiblement, gênent par leur aspect sacrilège et laissent supposer de vagues maléfices planant sur Rosemary et son enfant. Anesthésiée par les multiples prévenances dont elle est l’objet, asphyxiée par l’univers de miel et de ouate dont l’encoconnent ses familiers, en proie au vertige des parfums, des sons et des saveurs qui flottent autour d’elle comme autour de quelque nouvelle déité, elle ne saurait avoir envie de réagir contre le malaise physique et moral qui la ronge. En a-t-elle seulement le droit ? Tout le monde est si gentil avec elle ! À ce point limite où la réalité est incertaine, où le normal et l’anormal s’empruntent réciproquement leur masque, où les ficelles du piège qui semble guetter Rosemary peuvent être tirées depuis un monde familier ou magique, l’angoisse est à son comble et le roman à l’un de ses meilleurs moments. En se prolongeant, le jeu de la corde raide pourrait finir par devenir virtuosité gratuite. Mais Ira Levin, en homme de goût qui sait où il faut s’arrêter, donne soudain corps à sa symphonie en nous précipitant vers le dénouement sur un rythme haletant. L’étrange maladie, puis la mort de Hutch, mis en alerte et prêt à mener l’enquête – car, qui sait, nous lisons peut-être un roman policier – révèlent en Rosemary la courageuse petite bonne femme qu’ont étouffée un temps les sortilèges du Bramford. Épluchant la réalité de ses apparences, nouant patiemment les morceaux du fil qui vont lui permettre de se guider dans le labyrinthe où elle s’est laissée enfermer, Rosemary découvre la vérité en même temps qu’elle bascule dans une manière d’univers parallèle en prise directe avec le Royaume de l’infernal. Restait à faire passer la scène atroce sur laquelle se clôt cette lutte désespérée avec la nuit. Elle pourrait constituer une pirouette élégante ou grotesque selon les appréciations, mais les détails discrètement mis en place tout au long du roman se lient en un réseau de preuves qui l’imposent au lecteur en dépit des répugnances issues de sa raison et de ses croyances. Toute sa sensibilité est engagée mais aussi toute son imagination. Loin de rejeter le livre avec le sourire de celui qui a été bien possédé, il rêve aux prolongements possibles de Rosemary’s baby. Car l’ultime fin de l’histoire, aussi logique qu’inattendue, ne débouche pas sur une impasse. Maintenant jusqu’au bout une ambiguïté fondamentale, l’auteur suggère que les forces des ténèbres, coalisées pour faire de Rosemary la victime du plus prestigieux des complots, ont gagné la première manche, mais que la seconde appartiendra, selon une dialectique manichéiste, à la puissance de l’instinct maternel. Ses implications sociologiques et métaphysiques, les archétypes sur lesquels il se fonde, assurent au sujet de Rosemary’s baby un vif pouvoir de séduction. Le choix d’une femme enceinte, c’est-à-dire d’un des personnages les plus vénérés de la conscience occidentale, comme pivot et enjeu d’une terrible machination, outre sa saveur, n’est pas sans habileté pour créer chez le lecteur cette identification, cette sympathie, si nécessaires à l’efficacité d’un récit d’épouvante. La mise en œuvre, d’une justesse et d’une sûreté proprement diaboliques, arrive à faire admettre l’incroyable. Même la traduction d’Elizabeth Janvier est excellente… Au fond, si l’on y réfléchit bien on pourrait presque reprocher à Rosemary’s baby d’être trop bien fait et de ressembler à ces plats artistement cuisinés, succulents mais finalement écœurants. Et pourtant ce n’est pas un des moindres talents d’Ira Levin, maître en l’art de l’équivoque, que d’avoir composé un livre où la puissance du fond ne souffre jamais de la sophistication de la forme. À ce titre il renouvelle magistralement le conte de terreur et on peut sans réserve en recommander la lecture. Sans vouloir préjuger de l’avenir de Ira Levin, dont la présente réussite risque après tout de n’être que le résultat d’une brillante idée traitée en état de grâce, un nouveau prince du fantastique semble né. C’est peut-être ce qu’a voulu faire sentir Polanski, naturellement attiré par l’étrange mais technicien remarquable plutôt qu’authentique créateur. Jacques CHAMBON Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Rosemary's Baby , 1968, Roman Polanski Look What's Happened to Rosemary's Baby , 1976, Sam O'Steen (Téléfilm) |

| Dans la nooSFere : 87469 livres, 112477 photos de couvertures, 83908 quatrièmes. |

| 10893 critiques, 47248 intervenant·e·s, 1986 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |