|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Cosmos Incorporated

Maurice G. DANTEC ALBIN MICHEL (Paris, France), coll. Romans français   Dépôt légal : août 2005, Achevé d'imprimer : juillet 2005 Première édition Roman, 576 pages, catégorie / prix : 22,50 € ISBN : 2-226-15852-9 Format : 14,5 x 22,5 cm✅ Genre : Science-Fiction Design/Narcisse. Photo d’auteur © Tshi Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org

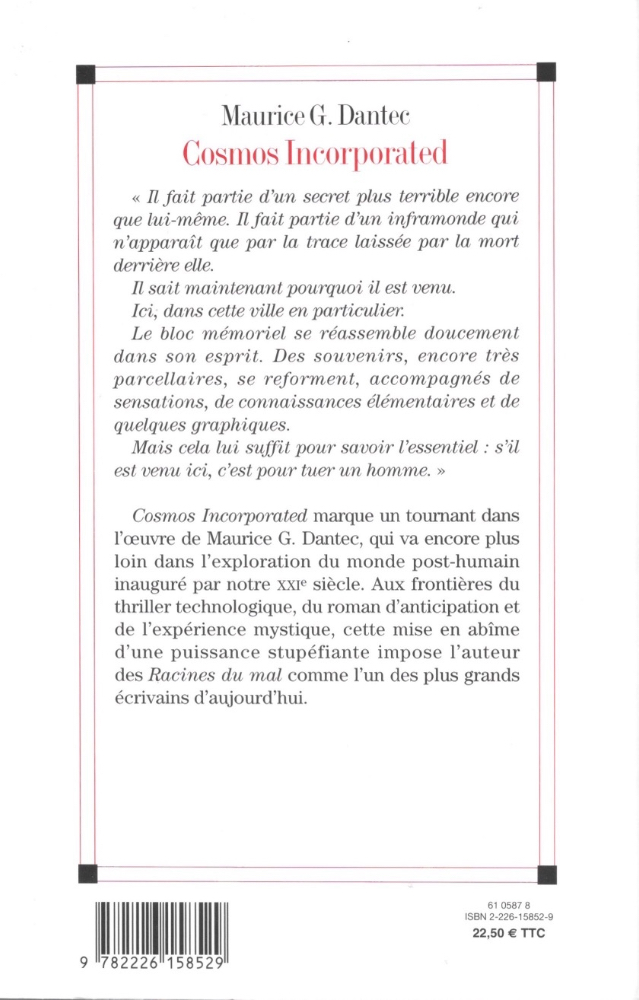

Quatrième de couverture

« Il fait partie d'un secret plus terrible encore que lui-même. Il fait partie d'un inframonde qui n'apparaît que par la trace laissée par la mort derrière elle.

Il sait maintenant pourquoi il est venu.

Ici, dans cette ville en particulier.

Le bloc mémoriel se réassemble doucement dans son esprit. Des souvenirs, encore très parcellaires, se reforment, accompagnés de sensations, de connaissances élémentaires et de quelques graphiques.

Mais cela lui suffit pour savoir l'essentiel : s'il est venu ici, c'est pour tuer un homme. »

Cosmos Incorporated marque un tournant dans le parcours de Maurice G. Dantec, qui va encore plus loin dans l'exploration du monde post-humain inauguré par notre XXIe siècle. Aux frontières du thriller technologique, du roman d'anticipation et de l'expérience mystique, cette mise en abîme d'une puissance stupéfiante impose l'auteur des Racines du Mal comme un des plus grands écrivains d'aujourd'hui.

Critiques

Aborder un roman de Dantec, c'est comme escalader le K2 en babouches. Rien ne vous prépare à cela. On y flirte avec la lumière et l'abîme, à égalité. C'est pourtant cette tension vers l'indicible qui fait le prix d'une telle lecture. La première moitié de Cosmos Inc. se présente comme un thriller futuriste gravitant autour d'un personnage sans mémoire, sorte de golem inachevé, qui se découvre autant qu'on le découvre. Un homme pas comme les autres au milieu d'un monde d'hommes programmés, puisque son identité à lui est à reconquérir, à reconstruire. Son nom : Sergueï Diego Plotkine. Sa profession : tueur à gages au service de l'Ordre, une organisation paramilitaire. Sa mission, pour autant qu'il s'en souvienne : assassiner le maire de Grande Jonction, Canada, pendant les fêtes du Spoutnik Centennial. Son mode opératoire : la ruse et l'observation. Après avoir trompé les systèmes de sécurité de l'Astroport de Montréal, Plotkine gagne la banlieue de Grande Jonction et s'installe à l'hôtel Laïka, un hôtel à capsule où il va tranquillement élaborer et mettre en œuvre son plan d'action. Il amorce dès lors une série de repérages dans la ville, noue certains contacts physiques et virtuels, dont le plus important est un fantôme du NeuroNet, un « agent logiciel métacrypté » qui se fait appeler El senôr Métatron. En bon professionnel, soucieux que personne ne vienne interférer dans ses petites affaires, il surveille également de très près les autres résidents de l'hôtel, un tueur, un couple de jeunes Néo-Zélandais anodins, une ancienne pute androïde, un cyberchien nommé Balthazar — ainsi que les obscures activités d'un gérant non moins obscur. Occasion pour Dantec de brosser, en arrière-plan et à gros traits, l'état du monde de demain. 2060. Pour sauver la planète de la déglingue après les ravages du Grand Djihad, du réchauffement climatique, des épidémies, des invasions bactériologiques, un gouvernement mondial a été instauré, l'UniMonde Humain, dont le slogan est « un monde pour tous, un dieu pour chacun », et dont la « gestion » est assurée par un organe de contrôle absolu, la Métastructure de Contrôle (une sorte de Matrice). Mais à l'heure où le seul Paradis possible est pourtant en orbite, l'UniMonde s'est désintéressé de la conquête spatiale, laissant l'exploitation de cette frontière ultime aux mains d'entrepreneurs privés, d'affairistes, d'agences de tourisme, de mafias — le cosmodrome de Grande Jonction étant le plus réputé et le plus actif. Cette désaffection pour l'espace est pour Dantec le signe le plus patent d'une civilisation entrée en phase de dévolution, dévolution en particulier de la science (« Les seuls progrès de la technique encore tolérés sont ceux susceptibles de produire confort, [...] loisirs. Les recherches fondamentales sont concentrées dans les mains des agences de télécommunication, de biologie opérative, de robotique ou de contrôle géoclimatique... ») et de l'humain (« ...les hommes se conduisent comme des porcs et parlent comme des machines. »). Jusqu'ici, on reste donc en terrain connu, Dantec fait du Dantec première époque, avec des accents qui évoquent vaguement les romans d'un Bruce Sterling, polar plus SF égalent jackpot. Mais à ce point-là tout se complique. Le roman bascule brusquement lorsque Plotkine découvre sa véritable nature, celle d'un être dont l'histoire a été pensée, puis dite, la parole se finalisant en acte. En effet, il a été créé, écrit — fiction faite chair — par ce couple de Néo-Zélandais anodins, frère et sœur glorieux qui rappellent les jumeaux de Babylon babies, et dont El señor Métatron est une extension. En fait d'assassinat, sa mission revêt un caractère bien plus important, quasi transcendantal : rendre aux humains leur liberté annexée par les machines. Devenu l'agent du vrai Métatron, le Scribe de Dieu, incarnant dans son essence le pouvoir de la « narration cosmogonique », Plotkine va entrer en guerre contre la Métastructure, la machine totale, somme de toutes les machines, qui organise et contrôle la réalité tangible. Dantec quitte alors les rives de l'anticipation pour une SF métaphysique, où il est question de dialoguer avec les anges et parfois avec un chien savant, de rebelles chrétiens, d'un enfant-boîte et d'emboîtements divers — hommes, machines, monde, Verbe — de cantiques et de quanta, d'Averroès et de Saint Augustin, de Günther Anders et de Maurice Blanchot, et, bien sûr, de Dieu. L'enjeu est en définitive assez simple, bien qu'obscurci par un style quelque peu hermétique : si le mécanisme s'empare de la narration, la liberté disparaît et les nations s'aliènent. Penser ou être pensé, that is the question. Comment critiquer un tel roman ? Les idées, les concepts foisonnent, déclinés par l'auteur qui nous les enfoncent dans le crâne à coups de marteau — ou de mantra, ou d'antienne. On frise parfois l'indigestion, la confusion, la perplexité (mais relisez La Machine molle de Burroughs...), ça reste en tout cas stimulant, intriguant. Unique en son genre. Un météore dans le ciel littéraire. Dantec ne cherche pas, comme j'ai pu le lire ailleurs, à être un nouveau Céline ou un nouveau je-ne-sais-qui ; il trace sa propre voie, qui a beaucoup d'issues possibles. Le problème vient de ce qu'on veut à toute force le faire passer pour le spécialiste d'un genre particulier. Cosmos Inc. n'est pas seulement un roman de SF mais une réflexion sur l'écriture, sur le processus de création, sur les rapports de Dieu avec la fiction ; à la rigueur, c'est un roman sur la science de la fiction, où il épuise un sujet déjà abordé en filigrane dans Villa Vortex. Alors oui, comment critiquer un tel roman ? A-t-on affaire à un fou ? À un génie inaccessible ? Peut-être simplement à une espèce rare, l'écrivain. Une espèce qui tente, qui explore, qui se renouvelle de livre en livre, qui se transforme, au risque de désorienter le troupeau des suiveurs (les lecteurs). Mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'il faut devenir contempteur. On peut s'acheter un nouveau cerveau aussi. Dantec respecte ici une logique interne de création/destruction qui ne s'est jamais démentie depuis ses débuts en littérature — logique qui l'entraîne cette fois au-delà de la frontière du dicible. (Difficile ? Certes. Et alors ? Pour les fainéants, il y a la bibliothèque rose). Surtout, on sent à l'œuvre un intellect qui ne s'appartient plus tout à fait. Page 315, citant Baudelaire, Dantec dit que « le critique est le traducteur d'une traduction ». Dantec est un traducteur. Le traducteur d'un silence ineffable, où le verbe s'est lové, replié, le silence qui seul permet son avènement. Dantec est en guerre avec les mots, avec la langue moderne qui recouvre le silence, d'où il veut faire jaillir, ou rejaillir, le verbe. C'est la mission d'un homme qui porte à l'écriture une passion terrible, c'est-à-dire une haine secrète : la haine de qui, par une exaspération de l'amour, est en situation de dépendance. Dantec nous dit que la fonction décisive du verbe est de dévorer la vie, le verbe qui seul permet d'accéder à l'essence, de réaliser l'être dans la plus grande liberté possible. Or le genre humain est aujourd'hui débordé par un verbe qui n'est même plus libérateur, par la parole proliférante et mensongère du spectacle. Le genre humain est réduit au bruit incessant, au bavardage, aux langues de putes médiatiques, politiques, religieuses, scientifiques ; au langage irrationnel et totalitariste des transactions financières ; à la propagande incessante ; ou même à l'absence de langage, dissimulée sous les formes de la violence. Le genre humain est un gros insecte englué dans une trame mortifère, dans une toile de signes dépourvue de chair et de sens, qui, tout en s'autodétruisant dans les pires convulsions, anesthésié et paralysé, pensé par la mode, impuissant à produire le moindre mode de pensée, émet comme une bave d'ultimes rêves d'autonomie. Que Dantec continue de dénoncer ce qui tisse la toile ; de vouloir déchirer la trame ; de nous faire entendre sa prose apocalyptique. Encore et vite. Si l'être humain n'a pas de rapport légitime avec la vie, il lui faut absolument établir et garder un lien avec elle en la réinventant, en la mettant en fiction. Le roman doit être la langue nouvelle qui, remontant de la fosse de Babel (dixit Kafka et Abellio), nous révèle ce que, sans le savoir, nous sommes en train de vivre, fantasmer, et risquer. Sam LERMITE Dans la première partie de Cosmos Incorporated, Sergueï Diego Plotkine arrive à l'astroport de Grande Jonction dépouillé de tous ses souvenirs, hormis de celui qu'il doit assassiner un homme. S'immergeant dans un univers cyberpunk d'un futur proche et chaotique — rencontrant des androïdes prostituées, un cyberdog, des dissidents chrétiens, des êtres en quête de rêve et, peut-être, d'une âme — , Plotkine tente de se réapprendre tout en mettant au point un plan pour l'assassinat du maire de Grande Jonction. Débute alors la seconde partie qui modifie radicalement la portée du texte, le personnage prenant conscience qu'il est lui-même un être de fiction dans l'univers réel. Métatexte inséré directement dans le texte, jouant sur le paradoxe de la perte d'identité et de l'homme reconstruit, le récit démontre que se reconnaître implique alors la connaissance de soi, et plus profondément, du monde. La lecture de Cosmos incorporated n'est pas chose facile. Il y a, chez Dantec, un masochisme latent à vouloir concilier deux éléments antinomiques au sein de son écriture et de sa structure narrative : premièrement, un style surchargé de fioritures — notamment les incessantes descriptions et l'utilisation d'adjectifs de couleur cheap, ainsi que l'appel à un improbable vocabulaire high-tech — qui est un trouble héritage d'une littérature néo-populaire et fonctionnant parfaitement pour les situations narratives des fictions de genre ; deuxièmement, le traitement au sein d'un genre codifié de données métaphysiques et métatextuelles en multipliant les références — toutes plus éclectiques les unes que les autres. Pourtant, sous cet amoncellement stylistique et référentiel parfois rebutant, se cache une réflexion profonde, tentant de comprendre l'incarnation de l'esprit, la prise de conscience de l'homme, par le traitement du Verbe. Le texte met en scène l'être — c'est-à-dire le personnage — comme une coquille vide en quête d'absolu, dont la seule existence est une tentative — une obligation — de se remplir ; il ne dépend pour cela d'aucune croyance stricte — si ce n'est en une force obscure qui peut prendre toutes les formes : christianisme, cabalisme, sciences humaines ou mathématiques. Il démontre que l'être n'est ni divin ni vérité, mais un devenir — autrement dit une création ontologiquement renouvelée. Ainsi, l'être se retrouve transcendé par le pouvoir du mot — ou plutôt la puissance du Verbe. Tout est donc démesure dans ce roman : objectif et traitement du sujet. Le projet littéraire et philosophique proposé par l'auteur ne peut que le dépasser par son ampleur, mais cette persévérance, cette obstination — parfois dans le mauvais sens — ne peut que fasciner et ajouter encore à l'atmosphère de cette œuvre. Beaucoup de défauts donc pour ce roman ambitieux — que certains critiques qualifieraient de pédant, démontrant ainsi leur étroitesse d'esprit ou leur hypocrisie — , mais contrebalancés par des qualités qui le rendent cependant nécessaire au paysage littéraire contemporain, science-fictif ou autres — car la fiction écrite est et restera toujours une réflexion sur l'acte créateur, l'étant et l'existant : questionnement qui prend tout son sens dans la structure du récit narratif. Sur ce point, la voix de Dantec est actuellement l'une des plus intéressantes en Francophonie — héritier baroque et halluciné de Blanchot et d'Abellio — , illustrant, presque en temps réel, la difficile proximité entre l'écrivant et l'écrivain et soulignant par là même les défauts, et qualités intrinsèques à ce lieu de création qu'est l'écriture. Frédéric JACCAUD |

| Dans la nooSFere : 87473 livres, 112486 photos de couvertures, 83912 quatrièmes. |

| 10893 critiques, 47248 intervenant·e·s, 1986 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |