|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

La Bande-dessinée de science-fiction américaine

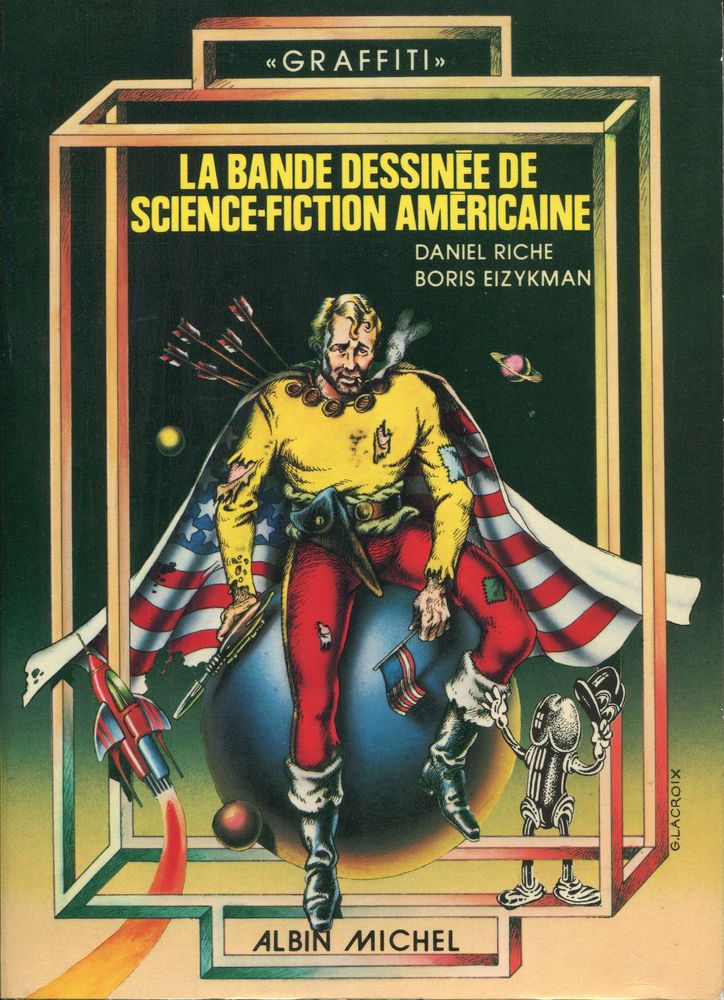

Boris EIZYKMAN & Daniel RICHE Illustration de Georges LACROIX Illustrations intérieures de COLLECTIF ALBIN MICHEL (Paris, France), coll. Graffiti Dépôt légal : 4ème trimestre 1976, Achevé d'imprimer : 10 octobre 1976 Première édition Essai, 128 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-226-00384-3 Format : 18,0 x 25,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

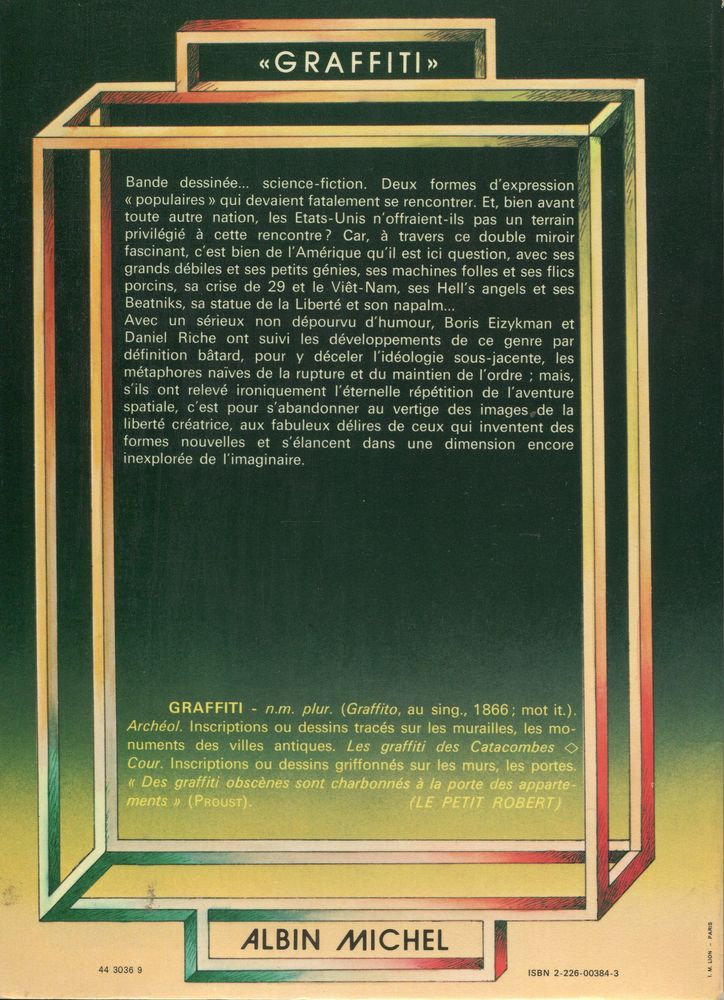

Quatrième de couverture

Bande dessinée... science-fiction. Deux formes d'expression « populaires » qui devaient fatalement se rencontrer. Et, bien avant toute autre nation, les Etats-Unis n’offraient-ils pas un terrain privilégié à cette rencontre ? Car, à travers ce double miroir fascinant, c’est bien de l’Amérique qu’il est ici question, avec ses grands débiles et ses petits génies, ses machines folles et ses flics porcins, sa crise de 29 et le Viêt-Nam, ses Hell's angels et ses Beatniks, sa statue de la Liberté et son napalm... GRAFFITI - n.m. plur. (Graffito, au sing., 1866; mot it.). Archéol. Inscriptions ou dessins tracés sur les murailles, les monuments des villes antiques. Les graffiti des Catacombes. Cour. Inscriptions ou dessins griffonnés sur les murs, les portes. « Des graffiti obscènes sont charbonnés à la porte des appartements » (Proust). (LE PETIT ROBERT)

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Avertissement en guise d'introduction, pages 6 à 7, introduction, illustré par Boris EIZYKMAN 2 - Définitions et approches théoriques, pages 10 à 22, article 3 - La Preuve par quatre : premiers repères, pages 23 à 24, article 4 - Buck Rogers : sience-fiction ? science-fiction !, pages 26 à 31, article 5 - Brick Bradford (Luc Bradefer), pages 32 à 35, article 6 - Flash Gordon (Guy L'éclair), pages 36 à 44, article 7 - Connie - Cora - Constance - Diane et j'en passe..., pages 45 à 49, article 8 - Les Comics : digressions anecdotiques devant servir de points de repère, pages 50 à 53, article 9 - Superman en notes désordonnées, pages 54 à 61, article 10 - Super-héros : première génération, pages 62 à 68, article 11 - Interférences et perversions, pages 69 à 72, article 12 - Survol partial et partiel des comics de S.F., pages 73 à 83, article 13 - Héros et super-héros : deuxième génération et après ?..., pages 84 à 93, article 14 - Adaptons, adaptons, pages 95 à 101, article 15 - Anti-utopie, pages 102 à 108, article 16 - Underground science-fiction inconscient électricité, pages 109 à 126, article

Critiques

Le présent livre étudie l’idéologie de la BD de SF américaine à travers une dizaine de bandes typiques : Buck Rogers, Guy l’Eclair, Superman, etc., jusqu’à l’underground. Le travail du duo est assez facilement cernable, et on peut sans trop de peine s’amuser à rendre à César-Eizykman ce qui appartient à Boris (« Approche théorique », « Guy l’Eclair », « Superman », « Underground »), c’est-à-dire la théorie, et laisser au centurion Riche les bas-morceaux historiques… On peut aussi discuter les thèses : la BD de SF n’a aucune spécificité, ce n’est que la réduplication des récits de pirates, de westerns, etc., (mais on l’a déjà dit de la SF écrite), et cette réduplication a elle-même une fonction, sinon une visée, idéologique : reconduire un système oppressif, un ordre du monde, fût-il d’ailleurs socialisant (ici le plus grand ennemi d’Eizykman semble être le regretté timonier Mao, assailli d’anathèmes à chaque chapitre). Anarchiste convaincu, Eizykman est enfermé dans une monade sémantico-idéologique qui a l’épaisseur et la solidité du béton armé ; qu’on soit ou non d’accord avec lui (et il n’est pas dans le but de cette notice d’apporter un correctif ou une approbation aux idées du Beau Ris), force est de reconnaître que cette imperméabilité dessert sa thèse plus qu’elle ne convainc, et que son langage n’est pas exempt d’un confusionnisme regrettable : où il voit un ordre rigide (dans la société actuelle) il serait facile de déceler un désordre profond, et au lieu de prétendre qu’il faut imposer le désordre (qui par nature est peu réductible à une volonté humaine), il serait plus juste de rechercher une harmonie. Sur le plan esthétique, cette théorie amène Eizykman à ne décerner des badges de subversivité qu’au médium, sans tenir compte du message : ainsi une bande américaine anti-raciste sera-t-elle vue comme relevant d’un « humanisme bêtifiant », alors que la désarticulation underground sera parée de toutes les vertus révolutionnaires. Comment Eizykman ne voit-il pas qu’à force de désarticuler, il n’y a plus « bande dessinée » mais quelque chose d’autre (du dessin peut-être, tout simplement), à analyser autrement ? Et comment peut-il ignorer que ce qui gêne l’adversaire, ce n’est pas ce qui plane, mais ce qui signifie au premier degré (sexe, politique), et que le Pouvoir s’est acharné sur les publications Elvifrance et sur Les aventures de Madame Pompidou de Cabu, pas du tout sur l’underground ? (On peut aussi le renvoyer à l’article de Wolinski dans Charlie mensuel n°325 du 3 février de cette année…). Ceci dit, il faut lire l’étude de Riche et Eizykman. Elle est de celles qui secouent un peu le cocotier et donnent envie de rencontrer leurs auteurs devant un demi de bière fraîche. Et n’est-ce pas là le principal ? Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) |

| Dans la nooSFere : 87469 livres, 112477 photos de couvertures, 83908 quatrièmes. |

| 10893 critiques, 47248 intervenant·e·s, 1986 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |