|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

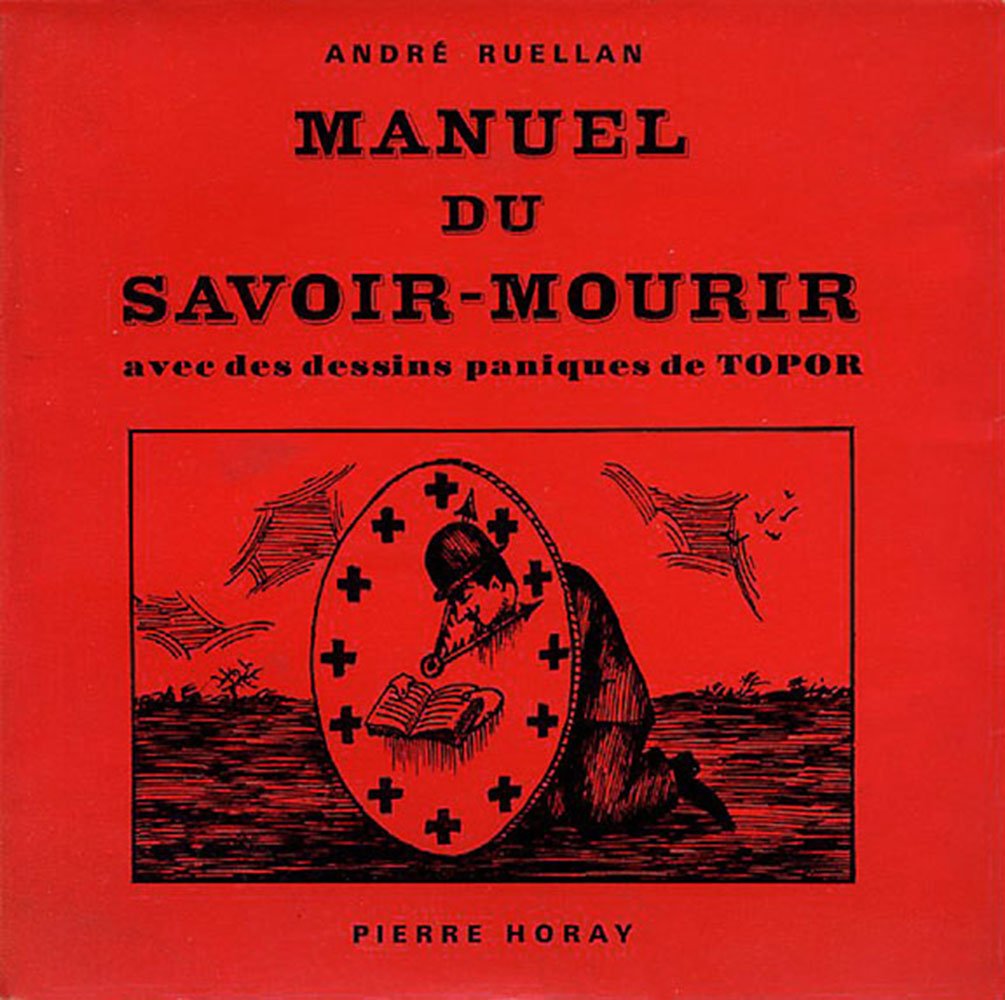

Manuel du savoir-mourir

André RUELLAN Illustration de Roland TOPOR Pierre HORAY (Paris, France) Dépôt légal : 1er semestre 1963, Achevé d'imprimer : 17 septembre 1963 Première édition Roman, 130 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 16,0 x 16,0 cm✅ Genre : Imaginaire "Il a été tiré de cet ouvrage 35 exemplaires sur Vélin d'Arches dont vingt-cinq exemplaires numérotés 1 à 25 et dix exemplaires hors commerce numérotés de I à X et marqués H.C., le tout constituant l’édition originale."

Quatrième de couverture

[texte des deux rabats de couverture] Comment se préparer à la mort ? Quelles sont les formes d'agonie qu'un galant homme ne saurait tolérer ? A quelles règles un cadavre doit-il se plier pour ne pas tomber dans la trivialité ? Y a-t-il des au-delà plus rentables que d'autres, et doit-on choisir son au-delà pendant qu'il en est temps encore ? Peut-on espérer une amélioration des rapports entre morts et vivants ? A travers ces questions, qui se situent à mi-chemin entre Sénèque et la chanson de salle de garde, André Ruellan, qui est médecin, et écrivain fantastique sous un autre nom, montre que l'on peut passe de l'amphithéâtre de dissection au cours de philosophie sans tomber en route dans le sérieux et sans craindre un certain scandale. Le scandale est inévitable à chaque fois qu'on traite un sujet tabou, ou bien qu'on se conduit d'une manière irrespectueuse envers un problème habituellement considéré avec une gravité pleine de crainte. Mais il n'y a pas ici de sacrilège, car si parfois l'audace du texte donne un haut-le-corps, l'ensemble de l'ouvrage, par son existence même, consolide l'optimisme du lecteur ou entame son pessimisme : considérer les morts comme une sorte particulière de vivants n'appartient pas au désespoir. Le « Manuel » ne serait-il qu'une réponse à la citation de Bossuet mise en exergue, et qui attire l'attention sur la conspiration du silence dont les hommes entourent le problème de la mort, cela suffirait pour le considérer comme une contribution à la lucidité, ce qui n'est pas négligeable. L'un des fondateurs en France et au Mexique du « Groupe Panique », Topor, œuvre dans le même sens ; derrière l'humour macabre, il applique le propos d'Eluard : il donne à voir. Sa pensée fonctionne par bonds, qu'il écrive ou qu'il dessine, et son pinceau contracte la réalité avec une soudaineté qui prend à l'improviste. Très jeune encore, il s'annonce comme l'un des humoristes les plus originaux d'ici et de maintenant.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Introduction, pages 9 à 11, introduction 2 - Première Leçon : Les préparatifs, pages 13 à 24, article 3 - Lecture, pages 25 à 29, nouvelle 4 - Leçon n° 2 : Politesse des agonisants, pages 31 à 37, article 5 - Lecture (suite), pages 38 à 40, nouvelle 6 - Leçon n° 3 : Courtoisie du cadavre, pages 43 à 48, article 7 - Lecture (suite), pages 49 à 52, nouvelle 8 - Leçon n° 4 : Importance des funérailles, pages 55 à 64, article 9 - Lecture (suite), pages 65 à 68, nouvelle 10 - Leçon n° 5 : Choix d'un au-delà, pages 71 à 76, article 11 - Lecture (suite), pages 77 à 81, nouvelle 12 - Leçon n° 6 : Rapport de bonne compagnie entre les morts, pages 83 à 88, article 13 - Lecture (suite), pages 89 à 91, nouvelle 14 - Leçon n° 7 : Code des visites et réceptions entre décédés, pages 93 à 96, article 15 - Lecture (suite), pages 97 à 99, nouvelle 16 - Leçon n° 8 : Règles de politesse entre morts et vivants, pages 101 à 106, article 17 - Lecture (suite), pages 107 à 111, nouvelle 18 - Leçon n° 9 : Trépas hors série, pages 113 à 117, article 19 - Lecture (fin), pages 118 à 120, nouvelle 20 - Conclusion, pages 123 à 125, conclusion 21 - André RUELLAN & Jacques STERNBERG, Épitaphe, pages 126 à 126, article

Critiques

Que voilà un bon ouvrage et qu’il est réconfortant de savoir que nous aurons de quoi lire, au petit matin, dans notre tiroir frigorifique, à la morgue ! André Ruellan nous propose, sous forme de leçons, de proverbes à méditer et de lectures, une morale de la mort que nous n’avions encore jamais découverte parmi les monceaux de littérature consacrés à ce sujet. À vrai dire le néant est tabou ; et, si toutes les religions traitent prolifiquement de l’au-delà avec toutes les condoléances d’usage, les promesses de rédemption et tous les bons points illusoires que l’on veut bien nous accorder en attendant Godot, personne ne tente d’éclairer la nuit de notre prochain anéantissement. Ruellan est ce téméraire humoriste, créateur du récit de voyage d’où l’on ne revient pas. Pour lui les morts sont coriaces et leur multitude fait apparaître le nombre des vivants comme dérisoire ; poussant plus loin la logique, il nous fait remarquer que l’éternité est plutôt l’apanage des défunts, en bref que notre vie n’est qu’une courte préparation à notre futur antérieur. Les cadavres sont de l’autre côté du miroir, ils nous regardent, ils nous fréquentent, et, qu’ils soient zombies, vampires ou squelettes, c’est avec une indifférence sourcilleuse qu’ils supportent notre vain remue-ménage : leur néant est propre, urbain, silencieux, et notre respectueux devoir sera de ne pas le compromettre par des indélicatesses. Pour cela, il faut apprendre à mourir et nous n’aurons pas trop de notre fugitif séjour terrestre pour nous y préparer : il est urgent que le nouveau-né fasse, dès son premier braillement, le choix d’un décès s’il ne veut pas être surpris par un trépas vulgaire, d’autant plus que « rien n’est plus inconvenant que de se décomposer en public ». C’est là, le sujet de l’introduction et des deux premières leçons. Maintenant, entrons dans le mort du sujet : « Une personne reste correcte quand elle n’est plus personne. » C’est par ce proverbe que l’auteur nous initie à son savoir-mourir. En effet ; que ce soit pour le choix des funérailles par lesquelles le décédé s’engagera dans son nouvel état ou pour celui d’un au-delà, il faudra consulter les maquettes grossières et illusoires que l’on nous propose et tempérer par notre bon goût les fautes que nous aurions commises si nous avions été encore vivants. C’est en interprétant les divers folklores que nous pourrons nous faire une idée approximative du snobisme funéraire, c’est en épluchant soigneusement les prospectus publicitaires des différents paradis que nous saurons édifier nos survivants par l’exemple de notre discernement : « Le scepticisme pour un mort ne peut aboutir qu’à un voyage hasardeux à travers toutes les éventualités ; quant au matérialisme, il n’a pas de signification ici, il sert à vivre. » Mais il ne suffit pas de partir en beauté, il faut surmourir avec élégance « dans les cimetières où éclate dans toute sa navrante méchanceté la lutte qui oppose les classes sociales entre elles ». « On vit à tort et on meurt à travers, » dit encore Ruellan, mais à travers quoi ? Les turpitudes des défunts semblent encore plus exécrables que celles des vivants et l’esprit de caste des brûlés-vifs affronte le veule orgueil des suicidés. Il n’y a aucune raison d’être fier de sa vie puisqu’elle est éphémère, par contre le mort se gonfle facilement d’importance : son éternité le rend présomptueux. C’est pour lutter, pour se débattre à l’intérieur de ce douloureux univers du néant que l’auteur du Manuel du savoir-mourir nous fait profiter de ses précieux conseils. « La mort est un ennemi supérieur en ombres », l’aristocratie des cadavres ne s’invente pas et nous, futurs défunts, ferons une fructueuse moisson en relisant cet ouvrage avec ferveur, puisque « nous sommes tous partis pour y rester ». À notre époque où l’humour noir est devenu classique, si figé dans sa substance passée que Daninos est devenu un humoriste d’avant-garde, il est rassurant de constater qu’un homme comme André Ruellan, qui a su nous divertir sous le couvert d’une trentaine de volumes que les lecteurs de Fiction connaissent bien (il est interdit de révéler le pseudonyme), sait maintenant, en châtiant son style « gothique flamboyant », nous entretenir de la mort sous le biais d’un « humour romantique ». Sa langue a adopté le ton des manuels de bonne compagnie, tout en conservant cette désinvolture explosive des écrivains qui, avec toute la pudeur de l’humour, ont quelque chose à dire. Car sous cette nonchalance grinçante se cachent les tourments de l’auteur. Durant l’introduction et les premières leçons, le lecteur se sent rassuré : Ruellan possède bien son sujet, il le domine pour quelques années encore. Il sait que les morts sont légion mais que nous n’en avons rien à craindre, protégés que nous sommes par les lourdes dalles des caveaux, les garanties de la science officielle et les usages de la bonne société. Mais c’est seulement pour dissimuler le suspense à venir qu’il se pare de cette fausse assurance ou peut-être n’en a-t-il pas conscience lui-même. C’est en écrivant son manuel que Ruellan se mine avec ses propres mots, et l’auteur imperturbable d’un ouvrage à mettre entre toutes les mains des intellectuels se transforme bientôt en un vivant peureux qui craint de s’empêtrer dans ses propres pièges. La mort est une fin, il la décrit avec complaisance, suffisance même, et, à mesure que les pages s’accumulent, l’auteur, pris de vertige, sent qu’il va glisser prochainement dans cet univers qu’il vient de bâtir avec la truelle du rire. Les dessins paniques de Topor, qui illustrent ce manuel d’une plume sombre et précise jusqu’au malaise, ne sont pas là pour enjoliver notre angoisse. C’est l’écho tragique des chœurs antiques. Topor dissimule sous le style lénifiant des gravures du XIXe siècle le trait explosif de Goya ; c’est en limitant volontairement tout lyrisme, en se contraignant à ne révéler que le strict nécessaire, qu’il nous livre ses planches anatomiques de la terreur. Comme on le voit, le Manuel du savoir-mourir est un ouvrage de bonne compagnie, c’est une préparation polie à la mort sans grimace métaphysique. C’est un livre qui ne devrait pas passer inaperçu, tant en raison de la qualité du texte et des illustrations que de l’originalité du sujet qu’il traite. On le voudrait précédé d’une réputation fâcheuse, comme pour certains poètes maudits, certain ainsi d’en assurer une bonne diffusion, car, comme chacun le sait : le maudit se vend bien. On le trouvera chez les bons libraires et les marchands d’articles funéraires. Philippe CURVAL |

| Dans la nooSFere : 87291 livres, 112200 photos de couvertures, 83727 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |