|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Le Silence de l'aube

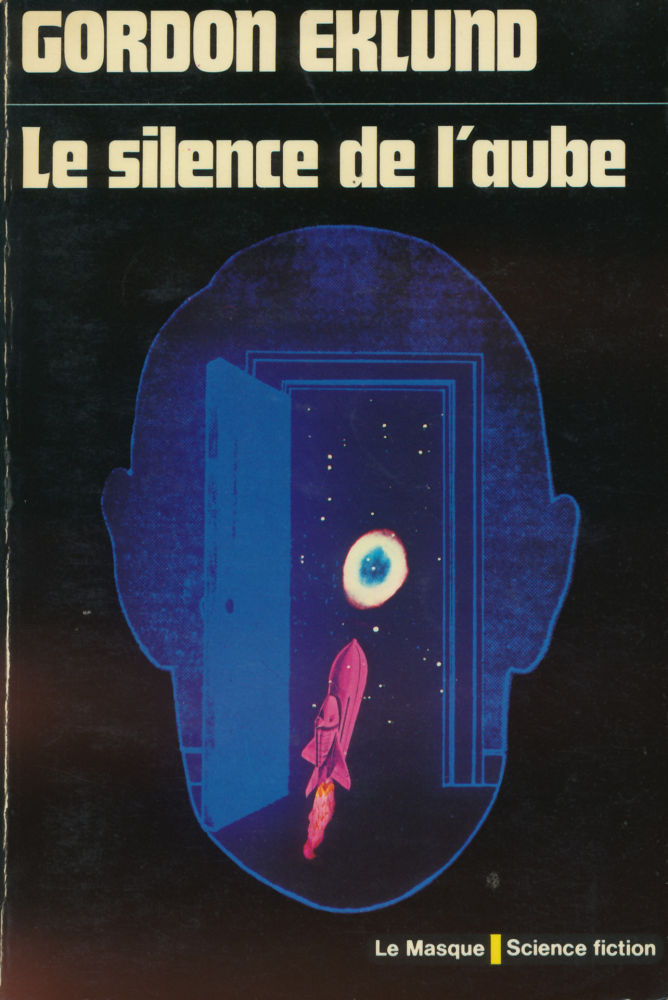

Gordon EKLUND Titre original : The Eclipse of Dawn, 1971 Première parution : Ace, 1971 ISFDB Traduction de Maxime BARRIÈRE LIBRAIRIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES / ÉDITIONS DU MASQUE (Paris, France), coll. Le Masque Science-Fiction  n° 18 n° 18  Dépôt légal : 1er trimestre 1975, Achevé d'imprimer : 22 janvier 1975 Première édition Roman, 256 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-7024-0333-6 Format : 11,0 x 16,5 cm✅ Genre : Science-Fiction Couverture : Atelier Pascal Vercken.

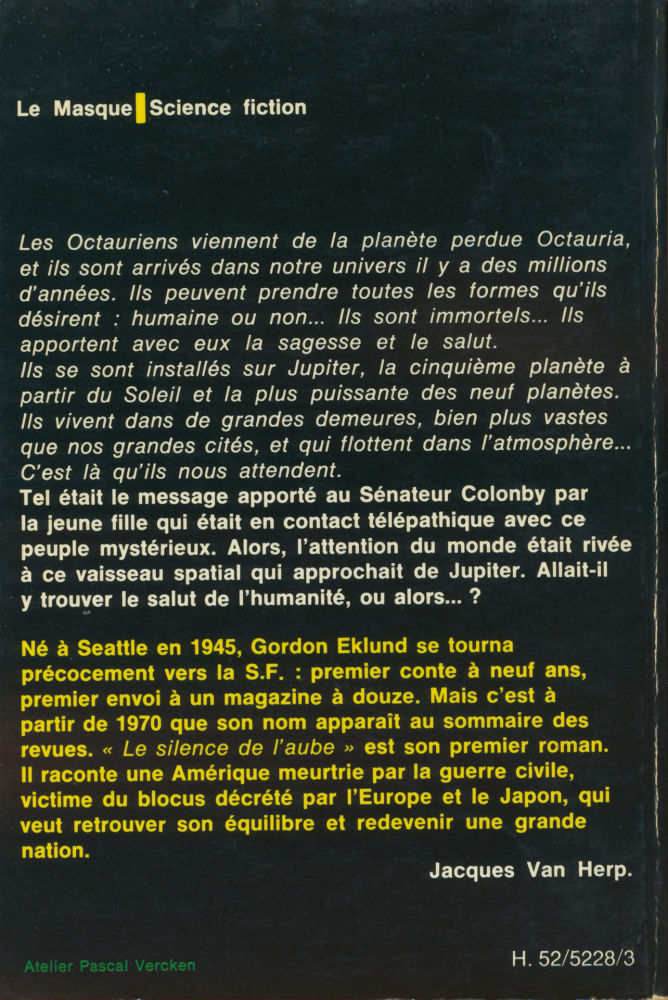

Quatrième de couverture

Les Octauriens viennent de la planète perdue Octauria, et ils sont arrivés dans notre univers il y a des millions d'années. Ils peuvent prendre toutes tes formes qu'ils désirent : humaine ou non... Ils sont immortels... Ils apportent avec eux la sagesse et le salut. Ils se sont installés sur Jupiter, la cinquième planète à partir du Soleil et la plus puissante des neuf planètes. Ils vivent dans de grandes demeures, bien plus vastes que nos grandes cités, et qui flottent dans l'atmosphère... C'est là qu'ils nous attendent.

Tel était le message apporté au Sénateur Colonby par la jeune fille qui était en contact télépathique avec ce peuple mystérieux. Alors, l'attention du monde était rivée à ce vaisseau spatial qui approchait de Jupiter. Allait-il y trouver le salut de l'humanité, ou alors... ?

Né à Seattle en 1945, Gordon Eklund se tourna précocement vers la S.F. : premier conte à neuf ans, premier envoi à un magazine à douze. Mais c'est à partir de 1970 que son nom apparaît au sommaire des revues. « Le silence de l'aube » est son premier roman. Il raconte une Amérique meurtrie par la guerre civile, victime du blocus décrété par l'Europe et le Japon, qui veut retrouver son équilibre et redevenir une grande nation.

Jacques Van Herp.

Critiques

Il existe dans le petit monde de la SF une politique des collections, comme il existait au temps des « Cahiers du Cinéma » de la grande époque, une politique des auteurs. Hors d'« Ailleurs et Demain », « Dimensions » ou « Anti-Mondes » point de salut, et il est de bon ton de traiter par le mépris ou l'ignorance, les livres en format poche qui engorgent les tourniquets. Tant pis pour ces lecteurs à œillères ; en ignorant Le silence de l'aube, ils passeront à côté d'un des meilleurs romans de SF de ces dernières années. « Le roman raconte une Amérique meurtrie par la guerre civile, victime du blocus décrété par l'Europe et le Japon, qui veut retrouver son équilibre et redevenir une grande nation » résume Jacques Van Herp au verso de la couverture. Le thème n'est pas neuf, et n'est pas sans rappeler de manière insistante certains romans de Dick, comme Docteur Bloodmoney (« Nous sommes tous aussi fous que Bluthgeld... Seule la mort peut nous tirer de là... et peut-être pas même la mort. Sans doute est-il trop tard et emporterons-nous la semence de la désagrégation dans l'autre monde ») ou Le maître du haut château (« Nous vivons dans un monde psychopathologique où les fous sont au pouvoir ») dont ces citations sont extraites 1 et qui s'appliquent à merveille au Silence de l'aube. Le roman est donc dickien dans sa description d'une société culpabilisée, schizophrénique et paranoïaque (« Nous avons donné naissance à une civilisation dans laquelle la folie est la norme » p. 200) dans laquelle il est difficile de différencier le fait réel de son simulacre (« Je ne pense pas qu'ils utilisent de vraies balles ; les fusils sont chargés à blanc : c'est un jeu. » p. 48). Mais chez Dick, le désordre de la société est avant tout un reflet de ses propres désordres psychologiques ; l'acte d'écrire devient alors une thérapeutique et ses romans exigent une lecture psychanalytique. Le silence de l'aube n'exclut pas une telle lecture (ce désir forcené de croire aux Octauriens est une recherche de la matrice, un retour à l'état fœtal. « La question cruciale de notre époque, maintenant que nous avons mis Dieu au rancart, c'est : existe-t-il une autre vie dans l'univers. Et si oui comment peut-elle nous sauver de nous-mêmes ? » p. 11 6) simplement, il ne la suscite pas car sa finalité est ailleurs. Eklund élargit la vision dickienne du monde en s'interrogeant sur « le prétendu ordre naturel » 2 de la société. Il va questionner les signes en action dans notre société, car il n'ignore pas que « dans chaque manifestation de la vie courante, la société (se) parle et son discours est d'ordre mythique » 2. Comme Barthes l'a fait dans « Mythologies » à propos d'un certain nombre d'éléments de notre vie quotidienne Eklund effectue dans Le silence de l'aube une relecture sémiologique des deux principaux piliers de la vie américaine : la politique et la religion. A travers la campagne électorale de Colonby et la naissance de « L'église de la République Réformée », Eklund démontre comment naissent nos mythes modernes au moyen d'images détournées, de signes manipulés afin qu'ils obtiennent une réalité indéniable, tautologique dans son essence. Ainsi le simulacre d'assassinat sur Colonby, car l'histoire a « démontré » que tout président assassiné était/aurait fait un bon président. Ainsi les procédés électoraux usuels : visite des Etats (pratique du « whistlestop »), bains de foule, discours creux et inévitablement identiques, conversion du président à « L'église de la République Ressuscitée » (Washington vaut bien une messe !). Ainsi les nouveaux rites religieux... Le monde n'est que signes qui nous emprisonnent, se parant avec une fausse candeur des attributs de la neutralité, manipulés en fait par des spécialistes de la psychologie de masse (Colonby et son entourage). IL FAUT ARRETER LA REPRESENTATION. Selon Burroughs (William, pas Edgard Rice !) « la fin de la représentation cela veut dire que les leaders politiques, syndicaux ou religieux — tous ceux qui vous représentent — cesseront de vous représenter : l'ère de la délégation des pouvoirs est révolue : la confiance ne sera plus donnée » 3. Inutile de dire que si Le silence de l'aube est très politique ce n'est pas parce qu'il égratigne quelques pratiques électorales dont tout le monde est au courant. Le sens du roman est beaucoup plus profond et réellement subversif, car il affirme que le pouvoir ne saurait être délégué. « C'est là qu'est notre salut : dans notre tête » (p. 116) ou encore « Et je croyais enfin en la seule chose à laquelle je n'avais jamais cru : je croyais en moi » (p. 251). Dois-je préciser que nous sommes à mille encablures d'un quelconque humanisme bourbeux ? Cette prise de position situe Eklund parmi les auteurs de son pays les plus actuels et les plus engagés. « C'est tout simplement un problème d'engagement. Je suis écrivain, et les écrivains sont supposés observer ce qui se passe autour d'eux puis l'interpréter chacun à sa manière et dans son style » (p. 117). L'écriture 4 du Silence de l'aube est behaviouriste. C'est une écriture du comportement — proche de celle d'un Dashiell Hammett par exemple — qui laisse volontiers dans l'ombre des franges d'explications psychanalytiques de tous ordres, montrant à nouveau, si besoin était, que le but recherché est autre. Il n'est paradoxal qu'en apparence que cette écriture blanche, manifestant une si grande économie d'énergie et au service d'une description à plat de la réalité quotidienne, dégage une si intense fascination car n'oublions pas que « Notre univers est gouverné par des fictions de toutes sortes : consommation de masse, publicité, politique considérée et menée comme une des branches de la publicité... » 5. (A ces fictions, il faut ajouter la critique littéraire, détentrice du « bien lire » qui est une forme de délégation des pouvoirs, dans les faits, du lecteur !). Il est évident que devant un livre aussi complexe et foisonnant, le critique ne peut faire autrement que d'en privilégier certains aspects. Mea culpa et subjectivité chérie. J'aurais dû parler aussi de cette crise mystique due à la peur de l'Apocalypse qui court le long du roman et que Gordon Eklund avait déjà mise en scène dans « T'affole pas Ramona » (in Nouveaux Mondes de la SF l'anthologie de Jacques Chambon : Fiction Spécial 22). J'aurais dû parler aussi de ces réflexions sur l'acte d'écrire et du rapport qui existe entre le créateur et sa création (les Octauriens), lorsque cette dernière lui échappe et se met à fonctionner de manière autonome, en tant que mythe récupéré. J'aurais dû dire aussi que ce livre se lisait comme un excellent « polard » tant il est passionnant... J'aurais pu parler encore de tant de choses !... Notes : 1. C.L.A. respectivement p. 158 et 253. Ces deux romans ont été réédités récemment chez « J'ai Lu ». Denis GUIOT |

| Dans la nooSFere : 87290 livres, 112198 photos de couvertures, 83726 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |