|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

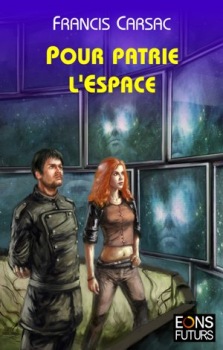

Pour patrie l'espace

Francis CARSAC Première parution : Paris, France : Gallimard, Le Rayon fantastique n° 104, 4ème trimestre 1962 Illustration de Michel KOCH EONS , coll. Futurs  n° 33 n° 33  Dépôt légal : 1er trimestre 2006 Réédition Roman, 254 pages, catégorie / prix : 15,70 € ISBN : 2-7544-0123-7 ✅ Genre : Science-Fiction Livre électronique paru en février 2005 (parution papier en février 2006). Deux ISBN selon le format : 2-7544-0122-9 pour Adobe Acrobat, 2-7544-0124-5 pour MobiPocket.

Autres éditions

L'ARBRE VENGEUR, 2020 Sous le titre Pour patrie, l'espace HACHETTE / GALLIMARD, 1962 Sous le titre Pour patrie l'espace POCKET, 1979

Quatrième de couverture

Son astronef détruit au cours d'une mission, Tinkar Holroy, de la Garde stellaire, dérive dans l'espace. Il est recueilli par une cité spatiale du Peuple des étoiles, des descendants de transfuges de l'Empire terrestre qui depuis plusieurs générations vivent dans l'espace et n'ont que mépris pour les « planétaires ». Tinkar, d'abord lui-même méprisant envers ces gens dont il ne voit que les « faiblesses » de leur régime démocratique, comparé à la fermeté de la dictature qu'il a toujours connue, est cependant déterminé : il veut comprendre le milieu qui l'héberge à présent — ne serait-ce que pour réussir à fuir et mener à bien sa mission initiale. S'en mêleront des influences féminines, des quiproquos, des duels, des drames. Ainsi que la lutte contre des agresseurs non humains... Une confrontation entre des modes de vie et des mentalités aux antipodes l'une de l'autre. Critiques des autres éditions ou de la série

Enlevé à ses parents et élevé dès son plus jeune âge pour intégrer la prestigieuse Garde Stellaire, Tinkar Holroy est un pur produit de l’Empire terrien. Son avenir est tout tracé : il combattra jusqu’à la mort pour sa patrie. Mais le sabotage de son vaisseau va faire dérailler son destin. En perdition au milieu de nulle part, il est recueilli par une cité de l’espace et découvre une civilisation humaine aux antipodes de celle qu’il connaît et dont il ignorait l’existence jusque-là. Quatrième roman signé Francis Carsac, paru en 1962 au Rayon Fantastique, Il est assez tentant de considérer Pour patrie l’espace comme son chef-d’œuvre. En premier lieu pour la richesse de l’univers qu’il met en scène. La société que l’on découvre jusque dans ses moindres détails à travers le regard de Tinkar est d’une grande richesse. Égalitaire et libertaire, elle détonne parmi celles habituellement décrites dans la science-fiction – française en particulier – de cette époque et dévoile ses spécificités au fil des dialogues et des descriptions sans que le récit n’en soit jamais alourdi. Il en va de même pour le monde que le héros a laissé derrière lui, dont on découvre la nature profonde par petites touches au fil des pages. Pour patrie l’espace est aussi un roman foncièrement pessimiste sur la nature humaine et l’évolution des sociétés. Aussi progressistes soient les habitants des cités de l’espace, ils n’en sont pas moins perclus de préjugés, en particulier vis-à-vis de ceux qu’ils nomment les planétaires – et plus souvent encore les limaces ou les poux de planète. Et l’union de ces deux branches de l’humanité face à un ennemi commun, aussi nécessaire soit-elle pour leur avenir commun, ne semble devoir se réaliser que dans la douleur. Carsac ne se berce pas davantage d’illusions lorsque, après la chute de l’Empire, il fait lui succéder un régime tout aussi violent et corrompu. Dernier tour de force de ce roman : raconter cette histoire du point de vue d’un personnage que tout, dans les premières pages du livre, nous rend antipathique. Pour patrie l’espace est la transformation de cet individu borné et son ouverture à un monde où, malgré toutes les potentialités qui lui sont offertes, il n’est pas le bienvenu. Plus d’un demi-siècle après sa parution initiale, Pour patrie l’espace reste l’un des plus beaux fleurons de la science-fiction française, l’un des rares à pouvoir défier sur leur propre terrain les meilleures œuvres américaines des deux décennies précédentes. À lire et relire encore. Philippe BOULIER

RETOUR AMONT Réédition du N° 104 du Rayon Fantastique (1962). Dans la même collection et de même origine : Ce Monde est nôtre. Un auteur des meilleurs, issu de la première génération des auteurs français de SF, après la IIe Guerre, Carsac n'a jamais caché son admiration pour la SF US de type Heinlein, Clarke (p. 47) ou Anderson ; mais il s'est toujours présenté comme un continuateur de Rosny. Comment ces deux traditions se confortent-elles ? Roman en 3 parties, dont la première est pleinement réussie ; en particulier le ch. 1, variation SF sur la Chute de Satan (Hugo). Le début pose la présence de deux types de civilisation : celle de l'Empire (planétaire) et celle des stelleens (Peuple des Etoiles). A la théocratie planétaire s'oppose la technocratie plus ou moins teintée de libéralisme des Errants. A la même époque, J. Blish publiait les volumes de sa série des Villes Nomades (Denoël), où le parallélisme entre les USA et les marchands sidéraux était clairement affirmé. Les parties suivantes, en apparence, portent sur les difficultés d'adaptation du « planétaire », ses amours et ses rancunes. Elles paraissent moins réussies, malgré de très belles scènes sur une planète sauvage, ou le pathétique final. On pourrait interpréter cette baisse de tension en accusant Carsac d'avoir oublié la sociologie (SF) au profit de la psychologie — et renvoyer à la tarte à la crème des discussions de l'époque : la SF est une littérature d'idées ; elle n'a rien à voir avec la psychologie, etc. J'avancerai une hypothèse différente. Ce roman montre à la fois la fascination pour un modèle de société (industriel/marchand/libéral) et l'impossibilité d'y adhérer, pour un « étranger », car il suppose le renoncement à sa propre culture, tenue à distance par les Stelleens comme inférieure. Une attitude classique dans les périodes de colonisation/décolonisation. Comme dans Ce Monde est nôtre, Carsac s'attache à peindre des conflits centrés autour de l'opposition de deux légitimités, ce qui implique des déchirements dans l'esprit du héros — on voit qu'il y a là plutôt intériorisation de données symboliques/sociales que « de la psychologie ». La difficulté de résoudre ce type de problème justifie l'aspect parfois composite du roman. Toute la SF d'une époque, avec ses contradictions. Un roman à relire. Roger BOZZETTO

Francis Carsac est un de nos très rares écrivains de science-fiction authentiques. Pour beaucoup de Français, l'avenir est un nouveau décor de l'imaginaire, et rien de plus ; mais lui est un de ceux, proh pudor ! pour qui une fusée est une fusée : il peut donc tabler sur le mépris amusé des littéraires et sur le soutien inconditionnel des amateurs de SF. Querelle sans solution, bien entendu : qui a jamais vu un polémiste avouer ses torts ? Mais si les théologiens s'embourbent, il arrive souvent que les auteurs, par le simple fait qu'ils écrivent, sciemment petit à petit vers des solutions nouvelles. Depuis « Ceux de nulle part », Carsac n'a jamais cessé de prouver le mouvement en avançant : bienheureux dynamisme, dont la désinvolture aura finalement été plus payante que le scrupule des autres, puisqu'il a rendu possible un nouveau bond par lequel Carsac se hisse au niveau de tout premiers ténors de la SF américaine. Que « Pour patrie, l'espace » soit un super-Carsac, c'est une impression qui sera partagée, je l'espère, par tous les lecteurs. Pourtant les amateurs de space-opera peuvent se rassurer : ce n'est pas un anti-Carsac. L'auteur reste fidèle à la formule du roman d'aventures, dans laquelle il semble vouloir se cantonner une fois pour toutes. Il lui arrive même de laisser entendre, sous une forme qui fera bien plaisir à tous les auteurs du Fleuve Noir, qu'il ne se tient pas pour un professionnel du message avec un grand M : « J'ai appris pas mal de choses à ton sujet, en lisant ton livre, – Ah ? Voyez-moi le psychologue ! Ne t'y fie pas trop, Tinkar. J'ai besoin de vendre mes livres, aussi j'y mets ce qui plaît aux autres » (p. 101). Ne soyons pourtant pas dupes ; cette formule peu orthodoxe n'est pas vraie de « Pour patrie, l'espace », à supposer qu'elle l'ait été des précédents ouvrages du même auteur ; tout se passe comme si Carsac avait voulu donner raison à ses exégètes une fois pour toutes, et faire un véritable roman philosophique. En réalité, ce n'est pas chez lui un fait absolument nouveau. Dans tous ses romans, nous avons pu suivre le développement d'une pensée plus sociologique d'ailleurs que proprement philosophique, à l'exemple de ses maîtres Anderson, Heinlein ou Asimov. Ici, nous sommes au bord du plaidoyer pro domo : « Il y a plus de vérité que vous ne croyez dans les romans, quand vous cherchez à comprendre non point le déroulement des faits historiques » mais la civilisation elle-même » (p. 52). Ce n'est pas que l'idée soit originale : mais en nos temps de littérature abstraite, beaucoup de gens ont dû l'oublier, qui ne manqueront pas de l'accueillir avec stupeur. Comme dans « Ce monde est nôtre », le thème central est celui de la pluralité des mondes, ou plutôt, puisque nous sommes entre sociologues, de la pluralité des civilisations ; seulement Carsac a choisi de traiter ici le problème au niveau individuel et non plus au niveau collectif. Pour Tinkar, son héros, jeté par le hasard au milieu du peuple des étoiles, il s'agit de mener à bien une entreprise d'acculturation, c'est-à-dire d'adaptation à une société étrangère, dans une ambiance de révision déchirante des valeurs admises et de parfaite solitude morale. Partant d'une donnée de ce genre, il était facile d'aboutir à une histoire de conversion, d'autant plus que l'auteur souligne fortement l'opposition entre l'empire sédentaire et structuré dont Tinkar est originaire et la libre errance des hommes de l'espace. Pourtant notre auteur, en bon scientifique, a tenu à rester objectif : les Stelléens par exemple ne sont pas étouffés par la gangue des lois, mais la remplacent avantageusement par le carcan des préjugés, ce qui les rapproche encore de nos amis d'outre-Atlantique, leurs modèles sous-jacents. Carsac a multiplié les nuances de ce genre, tant et si bien que son livre sort presque plus de ces nuances que de l'idée centrale. Qu'on me comprenne bien. Je ne suis pas en train de chercher du byzantinisme dans « Pour patrie, l'espace ». Ce serait une idée farfelue, s'agissant d'un homme comme Carsac. Pourtant il est certain que l'itinéraire moral de Tinkar se trouve singulièrement compliqué du fait que la cité stelléenne n'est pas aussi parfaite qu'elle le parait au premier abord. À la limite, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut bien s'adapter – quel que soit l'univers où on se trouve : Tinkar n'est-il pas absous, et par une Stelléenne encore, des meurtres qu'il a commis en tant qu'officier de la garde stellaire ? Dès lors le débat n'est plus entre l'Empire et la Cité Stellaire, mais entre les hasards de l'aventure et la nostalgie d'une vie bien réglée. Tout le livre se déroule sous le signe du vertige. La première phrase (« Tinkar tombait entre les étoiles ») évoque le premier vers de « La fin de Satan » (« Depuis quatre mille ans il tombait dans l'abîme »). Les cités stellaires, vouées à errer éternellement entre les étoiles, et qui ne sont même pas des patries nomades puisque leurs habitants ne cessent de passer de l'une à l'autre au hasard des rencontres, ne font que socialiser le vertige : démarche qui doit être importante pour Carsac, puisqu'on la trouve déjà à la base de « Terre en fuite ». À leur tour, l'art et la science ne peuvent qu'intellectualiser ce malaise : même si l'optimisme du savant trouve des occasions de s'expliquer malicieusement (« Oh ! nous l'aurons. Dans un mois, dans un an, dans dix ans…» p. 65), il reste que la recherche elle-même n'aura pas de fin, quelle que soit la cadence des découvertes. Dans cet infini mystérieux de l'espace, Tinkar parcourt un itinéraire jalonné de présences féminines. C'est Oréna d'abord, la femme libre, qui ne se livrera pas tout entière et ne lui demandera pas tout de lui-même, mais qui, par la simple aumône de sa présence, adoucira au moment critique les affres du dépaysement. Après cette médiatrice, le héros se trouvera prêt à affronter les vrais problèmes avec Anaena le chat-tigre, promesse d'une vie exaltante et inquiète, et la douce Iolia, fille des pèlerins, qui lui offre la paix et le repos : « Avec elle, l'avenir aurait été comme un beau paysage bien ordonné de vertes prairies, de sources, d'ombres fraîches. Parfois, il était tenté. Mais souvent montait la vision d'une destinée différente, « un paysage de rocs penchés sur des abîmes, où hurlait le vent sauvage de la vie » (p. 147). À ce stade, le problème est complètement desintellectualisé : ce n'est plus qu'une question de feeling – et c'est bien ce qui manque le moins dans ce livre : le feeling. Car voici un roman de SF où, pour une fois, on ne peut pas reprocher aux personnages de manquer de vie. Il m'est advenu d'exciter la verve de Carsac, pour avoir écrit que les héros de « Ce monde est nôtre » étaient des calmes. Eh bien, cette fois, ce n'est plus vrai du tout, et j'avoue que j'ai rarement vu des individus aussi thalamiques ! Certes il ne s'agit plus cette fois de scientifiques, mais de guerriers et de marins (intrinsèquement, les Stelléens sont des marins). Leurs affrontement de chats sauvages, leurs effusions spectaculaires, leur sentimentalité proliférante, leur aptitude aux sentiments négatifs composent un ensemble qui n'a rigoureusement rien de cartésien. Si j'ajoute que maints passages de ce livre atteignent à une sorte d'apothéose de l'image d'Épinal (« Souvent, le soir, il s'asseyait sur un banc, dans le petit jardin à quelques pas de son logement, et elle venait l'y rejoindre, suivie de son escorte habituelle d'enfants dont il était l'idole », p. 146), il n'est pas difficile de prévoir qu'il provoquera des quintes de rire chez les raffinés et des transports de contentement chez les happy, happy, happy others. À cet égard la Danse de l'aventure des hommes donne lieu à une magnifique remarque : même si les détails sont ridicules, la danse elle-même est belle, et c'est l'essentiel. Il y a un point pourtant où le bât me blesse : le manque de soin apporté à la construction. On a souvent l'impression que Carsac s'est mis à sa machine à écrire et a décidé d'aller de l'avant, sans souci exagéré du lendemain. Beaucoup d'auteurs français en usent de même sans grand dommage, mais dans « Pour patrie, l'espace », qui est un livre pensé, l'inconvénient est certain. Il est dommage par exemple d'utiliser Oréna pour une trahison, ce n'est pas dans la continuité de son personnage : ce n'est qu'une cheville, mais il y en a d'autres. Le portrait de Tinkar, développé avec beaucoup d'objectivité dans un remarquable chapitre d'exposition, s'effiloche tout de suite après : est-il vraisemblable que la foi guerrière de cet homme dépérisse si vite ? Assurément la palinodie est souvent remise en cause, et de manière toujours dramatique ; mais cette démarche en zigzag aurait pu devenir une progression, si Carsac l'avait voulu. J'entends bien qu'il cherche à nous décrire les tourments de son héros, et qu'il n'y avait pas lieu d'y injecter trop de logique : mais ce qui est vrai sur le fond ne lest pas nécessairement dans la forme, et les problèmes de Tinkar auraient peut-être gagné en force à être mieux sériés. Carsac sait décrire de l'extérieur un guerrier ou un prêtre, et il est peut-être le seul auteur français de SF à faire cet effort, que tous les auteurs américains considèrent comme le B-A-BA du métier ; mais visiblement l'objectivisme lui pèse, et il en sort un peu trop souvent, ce qui ne fait qu'engendrer la confusion. Certes le caractère capricieux de cette démarche est à l'image du caractère thalamique des personnages, et en cela elle se trouve partiellement justifiée. Pourtant je regrette ce parti-pris : dès lors que les hommes sont incapables de se réformer eux-mêmes, il appartient aux événements de leur démontrer qu'ils ont tort. L'auteur tue Iolia et détruit joyeusement l'empire terrestre : ce faisant, il fournit à son héros des mobiles extérieurs d'adaptation à la vie sans trêve des Stelléens, mais il s'interdit en même temps de faire jouer des ressorts intérieurs. Bien sûr, il se donne en même temps l'occasion de développer une philosophie de la destinée dans le goût de Voltaire, et la comtesse Iria est un véritable personnage de « Candide », tandis que la spirale finale sonne pour Holonas l'heure de la rédemption dans l'absurdité ; il me semble tout de même que le roman a perdu au change, et qu'une évolution moins soumise aux ricochets aurait été plus démonstrative. En tout cas le problème reste entier, et une conscience un peu exigeante ne peut plus voir cette acculturation que comme une abdication. Pourtant la solution se trouvait esquissée dès la première page : pour Tinkar, il s'agissait d'arrêter le tournoiement de sa chute, afin de pouvoir réfléchir et repartir dans une direction choisie par lui. Mais si rien ne permet de choisir ? Le ciel des philosophes ne comporte pas de poteaux indicateurs, non plus que le ciel des cosmonautes. Néanmoins Tinkar trouve une formule in extremis, et qui consiste, faute de mieux, à faire un choix arbitraire : ce qui peut paraître un peu expéditif à première vue, mais le lecteur de « Pour patrie, l'espace » changera d'impression bien vite, car le credo du teknor, suivi de l'ultime méditation de Tinkar, donnent aux dernières pages de ce livre une profondeur philosophique rare, même dans la meilleure science-fiction américaine – et d'autant mieux venue qu'il ne s'agit pas d'une philosophie abstraite et indifférente à l'homme, il s'en faut. L'histoire de Tinkar, en fin de compte, est celle d'un homme simple contraint à la réflexion parce qu'il se trouve dans l'impasse, et qui réinvente la philosophie pour son propre compte. Ce couronnement final mesure l'ampleur du livre ; j'ai l'impression, pour la première fois peut-être, que les Américains feraient bien de le traduire. Jacques GOIMARD Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Jacques Goimard & Claude Aziza : Encyclopédie de poche de la SF (liste parue en 1986) Association Infini : Infini (3 - liste francophone) (liste parue en 1998) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112066 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |