|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

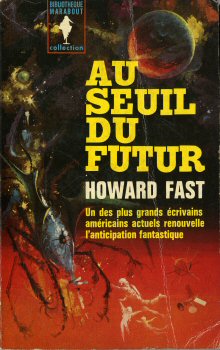

Au seuil du futur

Howard FAST Titre original : The Edge of Tomorrow, 1961 ISFDB Traduction de Gérard COLSON MARABOUT - GÉRARD , coll. Marabout collection  n° 312 n° 312 Dépôt légal : 1962 Recueil de nouvelles, 192 pages, catégorie / prix : 1 ISBN : néant ✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

« On reste médusé devant une fantaisie aussi éblouissante... », « Ici, le fantastique devient plausible, tant les récits sont clairement et intelligemment menés... », « Un fameux écrivain !... ». Ces avis de lecteurs, et des centaines d'autres, expriment l'admiration générale devant la réussite d'un grand écrivain comme Howard Fast — l'auteur de « Spartacus » et de « Cour Martiale » — dans un domaine aussi rebattu que celui de la science fiction. Les sept nouvelles contenues dans ce volume présentent une remarquable unité de ton et de style. La violence et la densité de certains récits risquent de heurter parfois, mais leurs qualités d'étrangeté, de suspense et d'humour séduiront tous les amateurs de mystère et de fantastique. Voilà sept histoires d'anticipation qui comptent parmi les plus insolites qu'on ait écrites.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Les Premiers hommes (The First Men / The Trap, 1960), pages 5 à 51, nouvelle, trad. Gérard COLSON 2 - La Fourmi géante (The Large Ant, 1960), pages 53 à 68, nouvelle, trad. Gérard COLSON 3 - Du temps et des chats (Of Time and Cats, 1959), pages 69 à 87, nouvelle, trad. Gérard COLSON 4 - Caton le Martien (Cato the Martian, 1960), pages 89 à 108, nouvelle, trad. Gérard COLSON 5 - L'Affaire Kovac (The Cold, Cold Box, 1959), pages 109 à 129, nouvelle, trad. Gérard COLSON 6 - Made in Mars (The Martian Shop, 1959), pages 131 à 164, nouvelle, trad. Gérard COLSON 7 - La Vue de l'Eden (The Sight of Eden, 1960), pages 165 à 185, nouvelle, trad. Gérard COLSON

Critiques

Ce recueil est composé de sept nouvelles, dont toutes sauf une ont paru dans « Fiction » : « Les premiers hommes » (n° 84), « La fourmi géante », « Du temps et des chats » (« Le nœud », n° 70), « Caton le martien » (n° 75), « L'affaire Kovac » (« Ad vitam œternam », n° 72), « Made in Mars » (« Aux produits martiens », n° 88), « La vue de l'Éden » (« Vision de l'éden », n° 92). Les plus importantes sont les deux premières et la dernière, qui s'en prennent à l'homme en tant qu'être, et à on comportement lorsqu'il se trouve confronté avec un autre mode de pensée, d'autres êtres pensants, dont l'esprit le dépasse ou le dépassera, et qui apparaissent comme autant de rivaux possibles. Chaque fois la réaction sera identique : le besoin d'écraser ce qui lui est étranger, ce qu'il ne connaît pas. Ce sera tantôt un réflexe instinctif et brutal comme dans « La fourmi », ou encore une décision longuement pesée, mais aussi implacable, comme dans « Les premiers hommes ». L'observateur de la fourmi géante n'a pu s'empêcher de l'écraser au premier regard, parce qu'il est un homme, qu'il ne peut réagir autrement. Quant aux enfants qui annoncent l'humanité future : « Nous devons arrêter cela. Nous ne pouvons tolérer cette sorte de chose : société sans Dieu, sans morale. Ces gosses avaient raison, nous devons les tuer. C'est la seule issue, je voudrais qu'il y en ait une autre, mais il n'y en a pas. » Les raisons se camouflent derrière des principes éthiques ou religieux, mais le sens est le même ; ces enfants doivent périr parce qu'ils sont autres. Les raisons invoquées sont plus spécifiques de l'Amérique que de l'Europe. Dans notre monde, être athée n'est pas une tare morale ; il n'en va pas de même aux U.S.A. et la plus terrible condamnation du communisme est de le qualifier d'athée. Mais ce n'est pas contre cette manière de voir que réagit l'auteur ; il en veut à cette attitude de l'homme qui lui fait détruire ce qu'il ne comprend pas. Pour des raisons semblables, les astronautes du dernier conte seront rejetés de l'Éden entrevu : ils sont des hommes, et ceux-ci ont honte de leur corps, ils n'ont pas de conscience. Optimisme et pessimisme sont plus radicaux de l'autre côté de l'Atlantique qu'ici, en voici une nouvelle preuve. Pour Fast, l'homme se détruira lui-même, car « nous n'avons jamais été capables de nous changer nous-mêmes, ou de changer notre comportement ». Conclusion désespérée que le XIXe siècle n'aurait pas admise, associant complaisamment progrès technique et moral. Nous en sommes revenus, nous espérons seulement qu'il s'agit d'une passagère crise de croissance. Il nous est même plus facile de l'espérer. Notre histoire ne débute pas en 1783, elle se lit partout dans cette terre labourée par les guerres. Après tout, le XVIe siècle n'était guère plus souriant que le nôtre. Les transformations apportées par la Renaissance n'avaient servi qu'à précipiter un massacre général, qui, pour en rester au stade artisanal, ne s'en révéla pas moins fort efficace. Il en est sorti cependant une ère d'équilibre. Alors, pourquoi ne pas espérer qu'il en sera de même cette fois ?… Jacques VAN HERP |

| Dans la nooSFere : 87290 livres, 112198 photos de couvertures, 83726 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |