|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

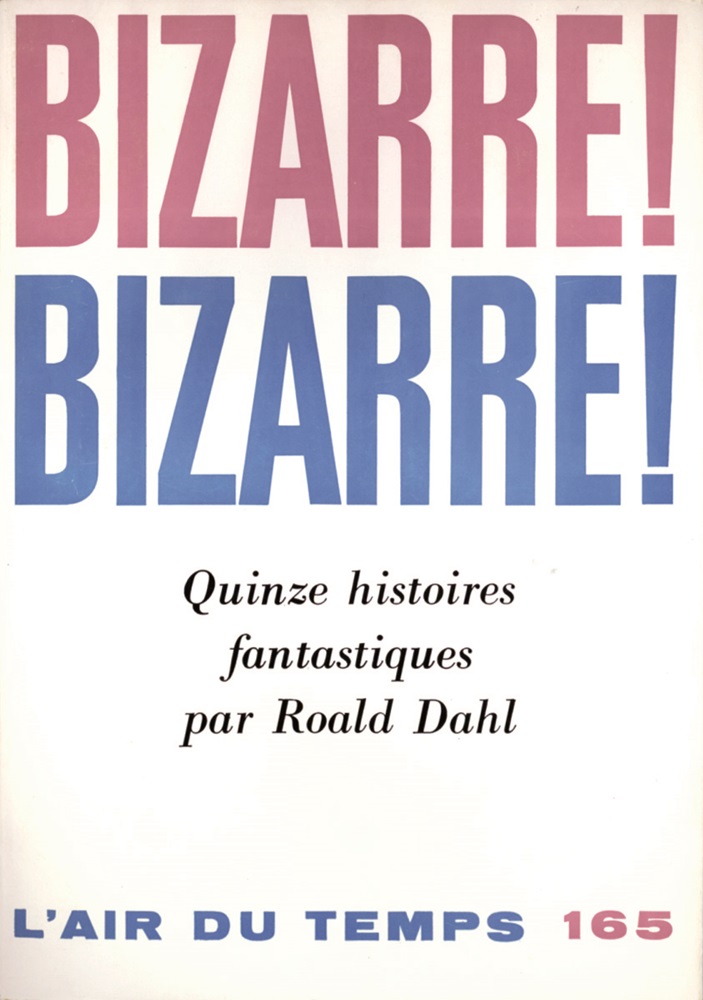

Bizarre ! bizarre !

Roald DAHL Titre original : Someone like you, 1953 ISFDB Traduction de Hilda BARBÉRIS & Elisabeth GASPAR GALLIMARD (Paris, France), coll. L'Air du temps n° 165  Dépôt légal : 1962, Achevé d'imprimer : 16 mai 1962 Première édition Recueil de nouvelles, 272 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 14,0 x 20,5 cm❌ Genre : Imaginaire

Quatrième de couverture

«"Pour l'amour de Dieu, dit-il sans se retourner, ne prépare rien pour moi. Je sors."

Critiques

Né dans le pays de Galles de parents norvégiens, Roald Dahl est un écrivain principalement connu pour ses histoires criminelles. Les récits qui composent ce volume furent d'abord publiés, entre 1948 et 1953, par divers magazines, avant d'être réunis en volume en 1953. Ce sont principalement des nouvelles à suspense, mais deux d'entre elles – « La machine à capter les sons » et « La grande grammatrisatrice automatique » – se rattachent à la science-fiction. Une autre, « Jeu », relève du fantastique, tandis que « Le soldat » mérite pleinement le qualificatif d'insolite. Et il faut ajouter que cette qualification d'« insolite » peut souvent être appliquée à tout ce qu'écrit Roald Dahl. L'auteur excelle dans la préparation d'une tension qu'il fait progressivement croître. Dans deux de ces récits, « Le connaisseur » et « Un homme du sud », il établit celle-ci au moyen de paris dont l'enjeu augmente régulièrement : là, c'est un gastronome qui joue deux maisons contre la main de la fille de son hôte à propos de l'identification d'un vin ; ici, un étrange petit bonhomme d'allure méridionale offre une voiture contre… le petit doigt du soldat américain qui lui a affirmé que son briquet ne ratait jamais. Il s'agit de situations absurdes et de thèmes fort minces, assurément. Le métier de l'auteur lui permet toutefois, par la multiplication de notations précises et par son sens des dialogues, de conserver l'intérêt de son lecteur pendant qu'il développe cette tension. Cependant, Roald Dahl ne cherche pas à couronner ce crescendo par un effet de chute finale. Dans les deux histoires mentionnées plus haut, les paris tournent court. De même, il raconte avec un réalisme parfait l'angoisse éprouvée par un homme sur le ventre duquel s'est endormi un petit cobra, pour révéler qu'il n'y avait, après tout, aucun serpent sous la couverture (« Venin »). Ou bien il arrête délibérément son récit à un point crucial : Sir Basil Turton va-t-il sacrifier la précieuse sculpture en bois dans laquelle son antipathique épouse s'est coincé la tête, ou au contraire la lui tranchera-t-il ? (« Cou »). Roald Dahl, pour sa part, ne tranche pas. C'est parce qu'il ne bâtit point ses histoires en vue d'un dénouement, mais bien pour créer un climat, et broder de savante façon sur l'humour noir. Comme le font fréquemment Somerset Maugham ou Bradbury, il aime ce qu'on peut appeler l'instantané, la coupe dans une existence. S'ils laissent des souvenirs, ces événements ne laissent pas nécessairement des traces apparentes. Il y a, bien sûr, Mary Malone qui, dans « Coup de gigot », tue son mari (en l'assommant avec un gigot réfrigéré) et qui ne sera sans doute jamais appréhendée (puisqu'elle a mangé l'arme du crime !) ; il y a M. Botibol, ridicule et très légèrement pitoyable, qui se noie en cherchant à gagner une sorte de pari ; il y a l'honnête M. Perkins, qui croit reconnaître en face de lui le camarade d'école qui le brimait jadis. À des degrés divers, ces personnages conserveront la marque des événements que raconte Roald Dahl. Mais ce n'est pas à cette marque que l'auteur porte le principal de son attention. Est-il davantage attiré par les personnages eux-mêmes ? À en juger par le titre anglais de ce livre – « Someone like y ou », c'est-à-dire quelqu'un comme vous – il ne semble pas. Mais ce quelqu'un, tout banal qu'il soit, peut être au centre d'événements insolites ; et c'est là que s'exerce le talent de l'auteur. Ces faits qui sortent du quotidien, cette angoisse ou ce malaise qu'ils créent, Roald Dahl excelle à les mettre en relief pour son lecteur. En quelques phrases, en quelques traits, il plonge celui-ci au milieu d'un climat inquiétant. Un petit garçon (dans « Jeu ») arrache la croûte d'une cicatrice qu'il a au genou : quoi de plus banal ? Mais Roald Dahl raconte ce très simple fait avec une précision un peu sadique qui amène le lecteur au seuil d'un monde irréel. Lorsque le petit garçon, pour jouer, évitera les taches noires du tapis qu'il doit traverser, lorsqu'il se les représentera comme des nœuds de serpents, le lecteur partagera tout naturellement son inquiétude. Et lorsqu'il aura glissé, lorsque sa main plongera véritablement dans une masse noire grouillante, le lecteur aura été préparé à accepter ce dénouement, absurde selon les lois physiques et quotidiennes, mais logiquement amené par la narration. Il y a, chez Roald Dahl, une petite pointe de sadisme, un sens de l'observation qui se plaît à relever ce qu'il y a de désagréable, de troublant ou même de maladif dans les personnages qu'il met en scène. L'effrayant « Preneur de rats » qui, de la bouche, décapite un de ces animaux, le visqueux M. Rummins ou l'acide M. Hoddy, dont la bourgeoise lourdeur décourage le jeune homme qui vient lui demander la main de sa fille, ont ceci de commun, qu'ils excitent son sens de l'observation. Insignifiants ou repoussants en des circonstances normales, ces êtres gagnent un relief soudain par les malaises qu'ils peuvent engendrer autour d'eux. Le héros de « Ma blanche colombe » personnifie cette tendance. Il est normalement indolent, effacé et à peu près complètement dominé par sa mégère de femme. Il ne s'anime qu'au moment où celle-ci lui demande de commettre une action malhonnête : c'est avec une sorte d'ardeur qu'il installe un microphone dans la chambre de ses invités, avide de surprendre leurs dialogues intimes. Et c'est avec un masochisme un peu troublant que le brave M. Perkins se remémore tout ce que « Foxley le galopant » lui faisait subir au cours de ses années de collège. Les nouvelles de Roald Dahl sont indéniablement bizarres, mais elles sont plus que cela : elles possèdent un insinuant pouvoir d'engendrer l'inquiétude, ou tout au moins le malaise. « Le soldat », qui sent son monde habituel le fuir progressivement, est le protagoniste typique de ces récits, victime au moins autant que héros. Quant aux deux nouvelles qui se rattachent à la science-fiction, elles sont très dissemblables. « La machine à capter les sons » est tout à fait dans la note des autres récits, avec l'effroi progressif qui gagne ce bricoleur de génie qui écoute les plantes, « La grande grammatrisatrice automatique », en revanche, est une pièce assez ironique, dans laquelle un inventeur construit un calculateur électronique capable d'écrire des nouvelles, lequel supplante progressivement les écrivains de chair et d'os. La traduction, signée Élisabeth Gaspar et Hilda Barberis, est proprement inacceptable. Non seulement par les modifications arbitraires qu'elle apporte au texte original (ainsi, à la page 202 il est question de douze enfants affamés, alors que la nouvelle anglaise mentionne neuf enfants), mais encore par les nombreuses approximations qui s'y trouvent. Apparemment, les traductrices n'ont pas été mises en garde par leurs professeurs d'anglais contre ces mots qu'on appelle communément des faux-amis, et qui ressemblent à un vocable alors qu'ils ont une autre signification : elles parlent ainsi à plusieurs reprises, dans « Foxley le galopant », d'une plate-forme alors qu'il est manifestement question d'un quai de gare. Mais, surtout, elles sacrifient plusieurs des traits d'humour dont Roald Dahl a parsemé son récit. Un exemple, à ce propos, peut être tiré de « La grande grammatrisatrice automatique ». Roald Dahl place, dans la bouche de son personnage, la remarque suivante : Tous les écrivains, ou presque, introduisent au moins un mot long et obscur dans chacun de leurs récits. Un peu plus loin, illustrant délibérément cette affirmation par un exemple, Roald Dahl note que son héros répond épexégétiquement14 . Effrayées, semble-t-il, par ce mot, les traductrices lui ont substitué celui d'épiphonétiquement, qui n'est nullement à sa place. Ce recueil de nouvelles intéressera tous les amateurs d'insolite, et tous ceux qui aiment le petit frisson d'inquiétude engendré par les éclairages inhabituels. Il est cependant utile de les avertir : le style de Roald Dahl vaut beaucoup mieux que celui dont est affublée la version française de ses textes. Demètre IOAKIMIDIS |

| Dans la nooSFere : 87273 livres, 112165 photos de couvertures, 83709 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47158 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |