|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

L'Empire savant

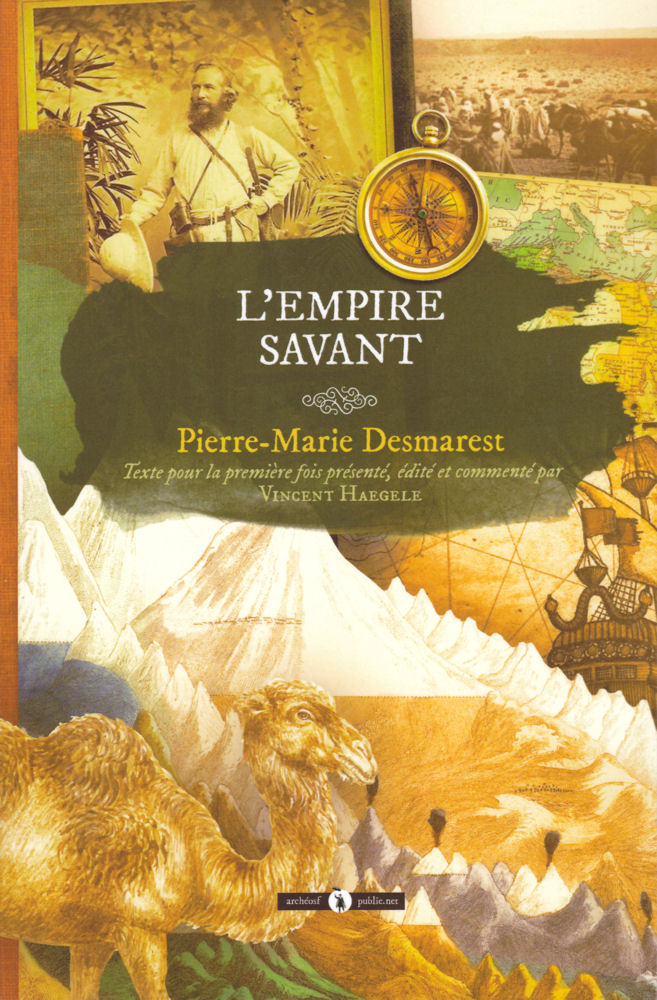

Pierre-Marie DESMAREST Présenté par Vincent HAEGELE Illustration de Roxane LECOMTE PUBLIE.NET (Montpellier, France), coll. ArchéoSF   Date de parution : 12 mai 2019 Dépôt légal : avril 2019 Réédition Roman, 208 pages, catégorie / prix : 18 € ISBN : 978-2-37177-576-3 Format : 13,3 x 20,3 cm✅ Genre : Science-Fiction Existe aussi en numérique (ISBN : 978-2-37177-210-6).

Quatrième de couverture

Un voyage extraordinaire, car c’est bien de cela qu’il s’agit : trente ans avant Jules Verne, Pierre-Marie Desmarest imagine l’épopée d’un jeune Français, prénommé Isidore, dont le projet s’inscrit plus dans la rêverie métaphysique d’un Cyrano de Bergerac découvrant la Lune que dans les grandes expéditions scientifiques décidées et financées par les États. 1815 : mis à la retraite forcée, Pierre-Marie Desmarest, ancien chef de la police politique de Napoléon Ier tue le temps à Compiègne en écrivant. Son regard de policier exercé le pousse à imaginer ce que sera la civilisation de demain, la nôtre, qu’il place dans une contrée au cœur de l’Afrique, préfigurant sans le savoir le célèbre comics Black Panther. Ainsi naît L’Empire savant, une œuvre surprenante et protéiforme, dont les degrés de lecture sont innombrables. Sans aucun équivalent pour son temps, classique dans son architecture, ce roman se révèle d’un grand modernisme, oscillant entre science-fiction visionnaire et satire sociale et politique. Desmarest surprend son lecteur par l’étendue de ses connaissances, la fraîcheur de ses remarques et la naïveté feinte de son propos, tout en poursuivant son but et son questionnement : le progrès fait-il le bonheur ? Et comment le pouvoir l’utilise-t-il ?

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Vincent HAEGELE, Le Premier des romans de science-fiction ?, pages 7 à 21, introduction

Critiques

C'est l'histoire d'un jeune homme qui, féru de sciences et nourri de l'esprit d'émancipation des Lumières, souhaite se rendre au cœur de l'Afrique où il sait que doit se trouver le fruit d'un génie ancestral, une civilisation ancienne et sage avec laquelle il faut renouer. C'est le récit haut en couleurs du voyage vers ce but, des rencontres avec des pirates, des bédouins, un cheikh ; de la déouverte du Maroc, de l'Égypte, de Carthage ou du désert. C'est enfin une collection de pensées sur les religions, l'histoire des civilisations, la fraternité et le progrès, et un ensemble de contes à portée philosophiques.

Ce n'est sans doute pas pour rien que le livre a retenu un moment l'attention du jury du Grand Prix de l'Imaginaire en 2020. L'Empire savant est une expérience de lecture à prises multiples. Sous la forme d'un récit d'aventures exotiques d'abord, Desmaret entraîne le lecteur à la recherche d'un pays inconnu et séminal, loin, très loin au-delà des côtes méditerranéennes ou du désert, ces lieux fantasmés par les orientalistes qui animent les salons de l'époque. Puis le roman se transforme en une histoire de proto-science-fiction qui développe plusieurs thèmes propres à conduire au questionnement des bienfaits du progrès ou des pouvoirs surnaturels. Mais tout au long du livre, c'est la rencontre avec un auteur et son œuvre inachevée qui occupe l'esprit. Guidé par la préface et les notes de bas de page de son découvreur, le lecteur goûte le plaisir de feuilleter avec lui le manuscrit d'un roman incomplet aux chapitres détachés, d'un texte reconstitué et par moments très parcellaire.

Car on retiendra aussi surtout de cette lecture les quelques béances dans l'histoire ainsi que les ruputures de ton qui donnent la sensation de lire au moins deux livres. En effet, si les chapitres sont assez fréquemment disjoints du fait de l'absence de feuillets, le récit du narrateur est lui même assez décousu et va ainsi de l'action rocambolesque durant la traversée de la Méditerranée, ou à la cour du sultan, jusqu'à des considérations idéologiques ou historiques parfois très lucides. Moqueur lorsqu'il avance ses réflexions sur les superstitions ou les religions, il endosse le rôle de documentaliste pour décrire le quotidien d'une caravane, ou se fait emphatique quand il s'agit de visiter Carthage. Évidemment imprégné des préjugés raciaux typiques de l'époque, il se réjouit cependant que la caravane réunisse « toutes les races » du monde.

Ultime rupture dans la forme, la partie enfin dédiée au pays merveilleux tant recherché se fait autonome, et les chapitres deviennent des contes au sujet de l'éducation, des dangers du progrès, des inconvénients ou des avantages de techniques miraculeuses ou de l'obtention d'une vie plus longue. Alors que, jusque là, le périple donne à voir l'Afrique, le désert, les tribus qui l'habitent, la rencontre avec les habitants de cet empire ne revêt aucune couleur, presque aucun décor, et se fond dans l'abstraction. Mais si elle est la portion congrue de l'ouvrage, il est manifeste que Desmaret y a placé une part importante des messages qu'il voulait transmettre.

Car au final, L'Empire savant est en effet davantage la « rêverie métaphysique » annoncée plutôt qu'une aventure à la Jules Verne ; une rêverie étrange qui use d'une forme héritée des contes philosophiques et dont le fond préfigure les artefacts et les questionnements des romans de l'imaginaire à venir. David SOULAYROL [critique parue exclusivement dans la version numérique de la revue]

L’Empire savant est un joli petit fascicule à l’histoire étonnante qui commence comme un scénario de L’Appel de Cthulhu. En 2013, Vincent Haegele prend ses fonctions de directeur des bibliothèques de Compiègne. Faisant une tournée détaillée de son fonds, il découvre un lot coté VDC 130. À l’intérieur des boites, dorment depuis bientôt deux siècles de nombreux manuscrits. Il s’agit de papiers ayant appartenu à Pierre-Marie Desmarest, un révolutionnaire devenu policier politique impérial sous les ordres de Fouché. Poussé vers la sortie en 1814, l’homme participe aux Cent Jours comme « représentant », avant d’être définitivement écarté à la Restauration. Après des années de retraite studieuse, il reprend du service en 1830, puis meurt du choléra en 1832. Années de retraite qu’il passa à écrire ses mémoires – Témoignages historiques – et à composer un roman inachevé dont n’existent que des fragments. C’est L’Empire savant, qui est publié aujourd’hui après mise en ordre stylistique et logique par Haegele, et en dépit des trous qui en mitent, hélas, la narration – comme le dernier message politico-philosophique d’un honnête homme étonnamment clairvoyant. Début du XIXe siècle. Isidore est un fils de bonne famille, idéaliste et bon, qui rêve d’explorer le centre de l’Afrique, alors encore terra incognita. Il croit au doux commerce de Montesquieu et veut aller en frère à la rencontre des peuples. Dans ce but il embarque, contre l’avis familial, sur un navire à destination de l’Égypte, sa première étape. De là, le récit compte structurellement deux parties, mais d’un point de vue logique, on peut en distinguer quatre. D’abord un long voyage plein de merveilles, d’imprévus et de tribulations, qui rappelle finalement moins les péripéties de Gulliver que les voyages des Mille et une Nuits que Desmarest avait sans doute lus dans la traduction de Galland. En effet, on y trouve la même combinaison de hasards providentiels, d’emportements des puissants, de risques mortels, d’intrigues de palais, et même d’esclaves énamourées, que dans le texte arabe. Isidore est donc capturé par des Barbaresques et vendu comme esclave. Il enseigne une langue italienne qu’il ne maîtrise pas, fait route à travers le désert avec une caravane dont il devient sans titre l’interprète des songes, est choisi comme favori d’un seigneur qui veut sa science de la poudre à canon, puis réquisitionné par le sultan qui le fait bouffon, avant d’enfin partir vers le centre de l’Afrique en compagnie de Pinda, une esclave originaire de sa destination finale. Atteignant enfin ses montagnes rêvées, Isidore a d’abord l’impression de plonger en sauvagerie. Puis, aidé par une Pinda qui semble retrouver sa nature première en revenant dans son monde, il fait de la région un Jardin d’Eden, primordial et pur, plein de mille végétaux, bêtes, fruits, plus merveilleux et nourriciers les uns que les autres. Le ton ici est au merveilleux mythologique ; quant à Pinda, en Vendredi personnel du jeune homme, elle se débarrasse des oripeaux de l’esclavage et devient une sorte de Bon sauvage rousseauiste. Enfin, le couple arrive dans la société et la famille dont Pinda est originaire. Ici, avec la superstition, c’est le patriarcat qui domine, avec mariages polygames et dots obligatoires. Grand saut dans le texte ensuite car manquent les parties de liaison. Au-delà du pays des griots, Isidore atteint une civilisation très avancée : « la cité des sciences ». Là, dans un monde qui devance de cent coudées le niveau technologique de l’Europe d’alors, il est accueilli par une population paisible qui lui montre ses prodiges scientifiques sans lui en cacher les effets secondaires. Desmarest est ici impressionnant. Il imagine des avancées stupéfiantes, puis en pointe toujours les effets pervers — sagement contrôlés par La cité des sciences. Éducation approfondie pour tous – mais des débats existent sur le contenu d’une « bonne » éducation, et l’auteur entrevoit l’hyperspécialisation à venir des champs de la connaissance. Un « conservatoire des arts » et une île où trouver l’ataraxie mettent à l’écart les inventions devenues problématiques : système de surveillance de masse, publicité, sondages et opinion publique, radiologie, culte du corps, prolongation artificielle de la vie, procréation médicalement assistée. Isidore finit par retourner à la « simplicité » de la vie européenne, où il peindra les merveilles d’une civilisation étrangère à prendre pour modèle. Inversant l’ordre de la supériorité technique, Desmarest crée une fable amusante qui montre le caractère contingent de la domination scientifique — comme Jared Diamond, ailleurs. Il livre au lecteur un texte tout inspiré par la pensée des Lumières. Même si certains stéréotypes affleurent, les descriptions de tyrans orientaux empruntent plus aux Mille et une Nuits qu’à Voltaire, et la volonté sous-jacente est clairement bienveillante. Montrant que les rapports de forces auraient pu être inverses, il affirme que la colonisation n’est que contingente, qu’elle n’a pas de fondement naturel, et que donc elle est politiquement critiquable. Éric JENTILE |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112207 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |