|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

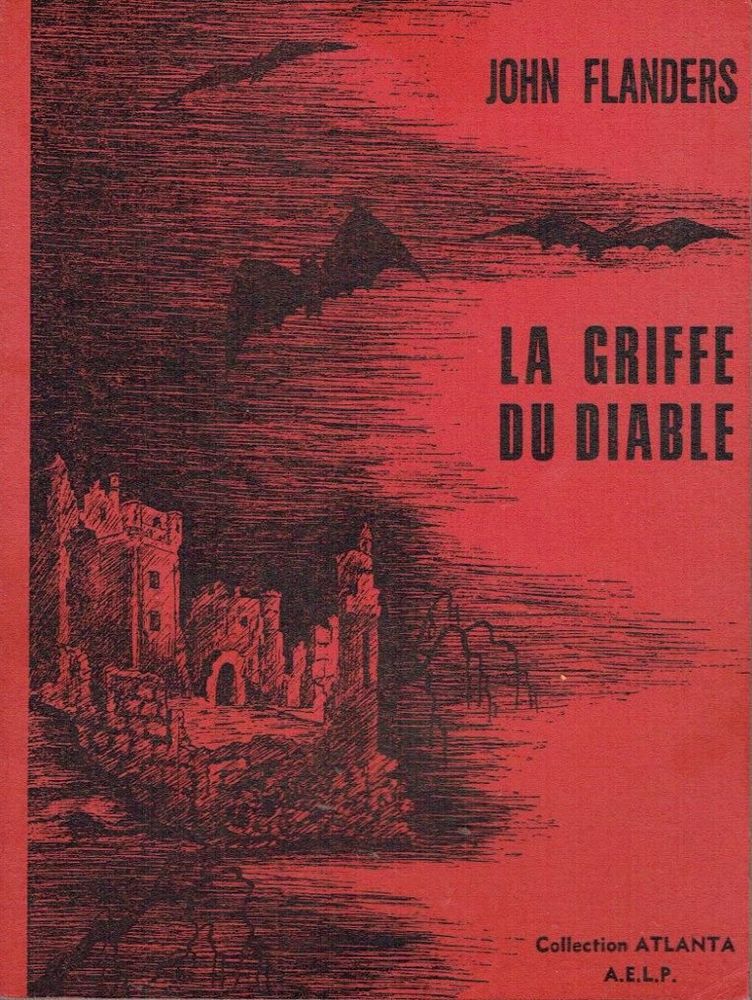

La Griffe du Diable

John FLANDERS Titre original : Geschreven in de lucht ISFDB Traduction de Michaël GRAYN Illustration de Tina SOL A.E.L.P. (Association Européenne des Littératures Parallèles) (Moxhe-Ciplet, Belgique), coll. Atlanta n° (1)  Dépôt légal : 1966 Première édition Recueil de nouvelles, 208 pages ISBN : néant Format : 13,0 x 18,0 cm✅ Genre : Fantastique Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Tina SOL, Préface, pages 7 à 12, préface 2 - La Malédiction du manoir (De Man die een spook huwde, 1950), pages 15 à 32, nouvelle, trad. Michaël GRAYN 3 - L'Automate (De Robot), pages 35 à 45, nouvelle, trad. Michaël GRAYN 4 - Le Miroir vénitien (Het Gelaat in den spiegel, 1939), pages 47 à 56, nouvelle, trad. Michaël GRAYN 5 - La Dernière peste de Bergame (De laatste pest van Bergamo, 1940), pages 59 à 68, nouvelle, trad. Michaël GRAYN 6 - Le Mystère de l'île Creyratt (Het Geheim van het eiland / Het Geheim van het eiland Creyratt / Hongerige Bezoekers, 1937), pages 71 à 80, nouvelle, trad. Michaël GRAYN 7 - Les Contes de ma mère l'Oye (De kloppende schaduw, 1939), pages 83 à 104, nouvelle, trad. Michaël GRAYN 8 - Brouillard et compagnie, pages 107 à 113, nouvelle, trad. Michaël GRAYN 9 - Le Fils de Manué (Samson en Dalila, 1960), pages 115 à 123, nouvelle, trad. Michaël GRAYN 10 - Le Monstre des abîmes (Het Infusie-monster, 1940), pages 125 à 133, nouvelle, trad. Michaël GRAYN 11 - Une île dans le ciel (De Eenzame wolk / De Wolk, 1937), pages 135 à 143, nouvelle, trad. Michaël GRAYN 12 - Le Diable de cire (De Agent die den duivel neerschoot!!, 1939), pages 145 à 154, nouvelle, trad. Michaël GRAYN 13 - L'Ange noir (De Swarte Engel, 1951), pages 157 à 164, nouvelle, trad. Michaël GRAYN 14 - La Griffe du diable (Geschreven in de Lucht, 1960), pages 167 à 183, nouvelle, trad. Michaël GRAYN 15 - Albert VAN HAGELAND, Postface, pages 185 à 194, postface

Critiques

On pouvait attendre avec une joie mêlée d’appréhension cet ouvrage traduit du néerlandais par Michaël Grayn, animateur de l’Association Européenne des Littératures Parallèles. L’œuvre flamande inconnue du célèbre écrivain gantois était-elle digne de son œuvre française, la seule accessible aux lecteurs de Fiction ? En un mot, John Flanders était-il l’égal de Jean Ray ? Le doute était permis, à la lecture des quelques rares pages de Flanders traduites – ou directement écrites – en français. L’admirable roman La porte sous les eaux, adapté par Michel Jansen de deux nouvelles de Flanders, ne faisait pas oublier, par son mélange étonnant de S.F., d’aventure, de fantastique, de légende et d’occultisme, les mièvrerie » maladroites des Mystères et Aventures ni la piété touchante et expansive de certaines brochures « Presto-Films » publiées par la Bonne Presse ou l’abbaye d’Averbode. Mais il était impossible que l’œuvre de Flanders, encore plus abondante que celle de Jean Ray, ne renfermât pas de véritables trésors dissimulés par l’obstacle de la langue. Remercions Michael Grayn d’avoir su les découvrir et, à nos félicitations pour l’élégance de la traduction, joignons celles pour la sûreté du choix. Ce recueil signé Flanders offre un registre assez complet des thèmes dont aimait jouer Jean Ray. Chacun de ces treize contes baigne dans la même atmosphère frémissante et sombre, qu’il décante ou nuance pour affirmer son appartenance à l’un des genres suivants : Intrigue policière : Contes de ma mère l’Oye, Brouillard & Cie. S.F. : L’automate, Le mystère de l’île Creyratt, Une île dans le ciel. Fantastique pur : La malédiction du manoir, La dernière peste de Bergame, Le monstre des abîmes, Le fils de Manue. Fantastique névrotique et ambigu (laissant la possibilité d’une interprétation psychanalytique) : Le miroir vénitien, Le diable de cire, La grille du diable, L’ange noir. Ces contes donnent également un panorama des admirations ressenties par Jean Ray ou jettent des clartés sur l’obscure genèse de quelques œuvres maîtresses. Le micro-univers du Monstre des abîmes rappelle celui d’une nouvelle bien connue de Fitz James O’Brien, et le nuage glouton et meurtrier de Une île dans le ciel ressemble à la chose entrevue par Conan Doyle dans L’horreur du plein ciel. Le miroir vénitien, La peste de Bergame et même L’automate s’apparentent à l’Inspiration tourmentée d'Edgar Poe. La sensibilité attendrie que Dickens réservait à ses Contes de Noël se dessine à travers les infortunes du petit orphelin de L’ange noir, frère de tous les petits orphelins que l’écrivain gantois abandonne dans les recoins les moins connus de son œuvre, et Jusque dans certains Harry Dickson ! Si, par leur sujet, ces contes prêtent à des comparaisons, il n’en appartiennent pas moins en propre à Jean Ray – pardon, à Flanders ! – par la composition Inimitable des atmosphères, avec leur manteau d’angoisse que revêt à son tour le lecteur fasciné pour parcourir un décor de ténèbres humides et menaçantes, de maisons vides prêtes à soulever leur voile de poussière pour terrifier et grincer ; par la définition sociale et psychologique des personnages, souvent râpés, médiocres ou à demi éteints, parfois capables de brèves flambées romantiques, mais ne réussissant à capter l’attention de leurs semblables que par une fin horrible, par cet étrange bouquet d’odeurs que composent l’arôme de rhum chaud, le parfum têtu de la girofle ou de la cannelle, le relent gras de la nourriture évoquée et réchauffée, la persistance du moisi. Muni de tous ces ingrédients qui le rapprochent de l’œuvre consacrée de Jean Ray, La malédiction du manoir, avec son épicier ranci qui épouse un fantôme, est de loin le meilleur conte de ce recueil. Par leur technique de composition, les contes se laissent encore ranger dans les diverses formes revêtues par l’œuvre de Jean Ray. La S.F. (dans L’automate, Une île dans le ciel, Le mystère de l’île Creyratt) se réduit à un simple élément dramatique enchâssé dans une intrigue aventureuse, comme les épisodes de Harry Dickson qu’elle inspire également. Le fils de Manue, utilisation fantastique des mythes bibliques, constitue, au même titre que l’aventure de Harry Dickson La résurrection de la Gorgone, une étape dans la genèse du chef-d’œuvre qui devint Malpertuis. Le diable de cire, avec son grimoire occultiste, participe déjà des inquiétudes mystiques que l’auteur, peu avant de mourir, devait laisser percer dans Saint-Judas de la nuit. Sous cette apparente diversité de genres et de thèmes, l’atmosphère reconstitue une remarquable unité. Dans ces contes, elle ne diffère de celle qui baigne Malpertuis ou Le Grand Nocturne que par une différence de « cuisson » ou de maturité. Ou encore par la dimension du récit ; la brièveté impartie à l’auteur ne lui laisse pas toujours le temps d’installer ou de déployer l’atmosphère, mais ses composantes sont identiques. Peut-on parler ici d’arpèges d’apprentissage ? Pour vérifier ces hypothèses d’exégète, il eût fallu moins de discrétion que n’en témoigne, dans sa préface, Tina Sol. Celle-ci n’appartient certes pas à la catégorie de préfaciers qui, sous prétexte d’informer sur la vie ou l’évolution d’un auteur, assomment le lecteur de détails jusqu’à ce qu’il demande grâce. Pourtant, Tina Sol a dû s’apercevoir que Contes de ma mère l’Oye est constitué par une nouvelle version de L’ombre de minuit quarante-cinq – déjà resservie presque mot pour mot dans un fascicule de Harry Dickson et dans un chapitre de La cité de l’indicible peur. Il eût été intéressant d’établir l’antériorité chronologique de ces versions, comme d’ailleurs celle de l’origine de chaque conte. A. Van Hageland est tout aussi discret dans sa postface – d’ailleurs extraite du numéro spécial Jean Ray de Fiction. Espérons que le second volume de John Flanders déjà annoncé par Atlanta sera égal au premier par le choix des textes et le complétera par son appareil critique. Francis LACASSIN |

| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |