|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

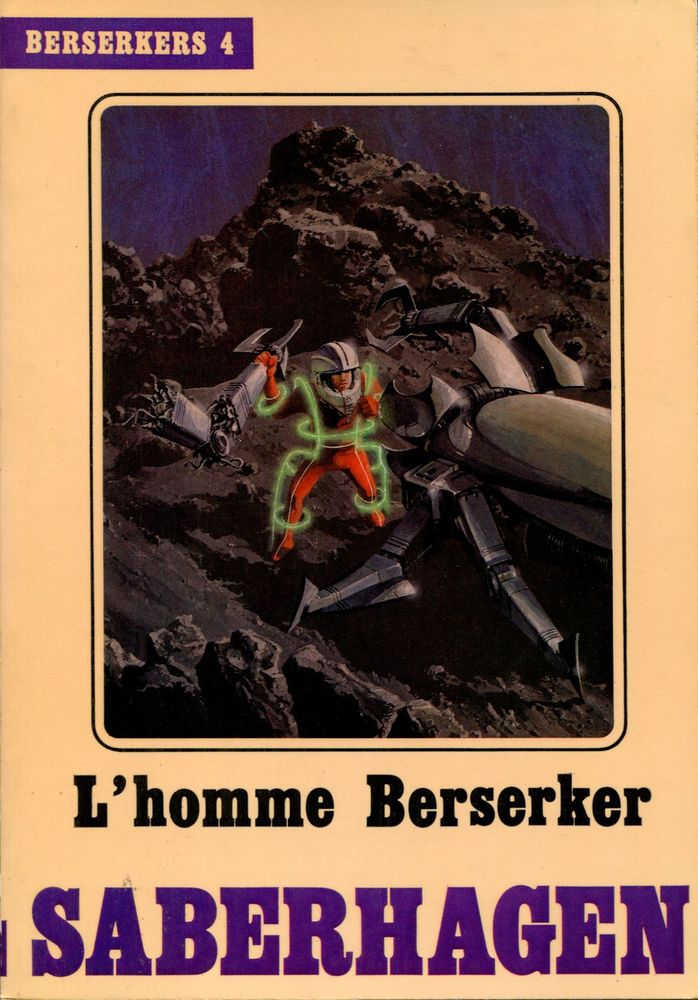

L'Homme Berserker

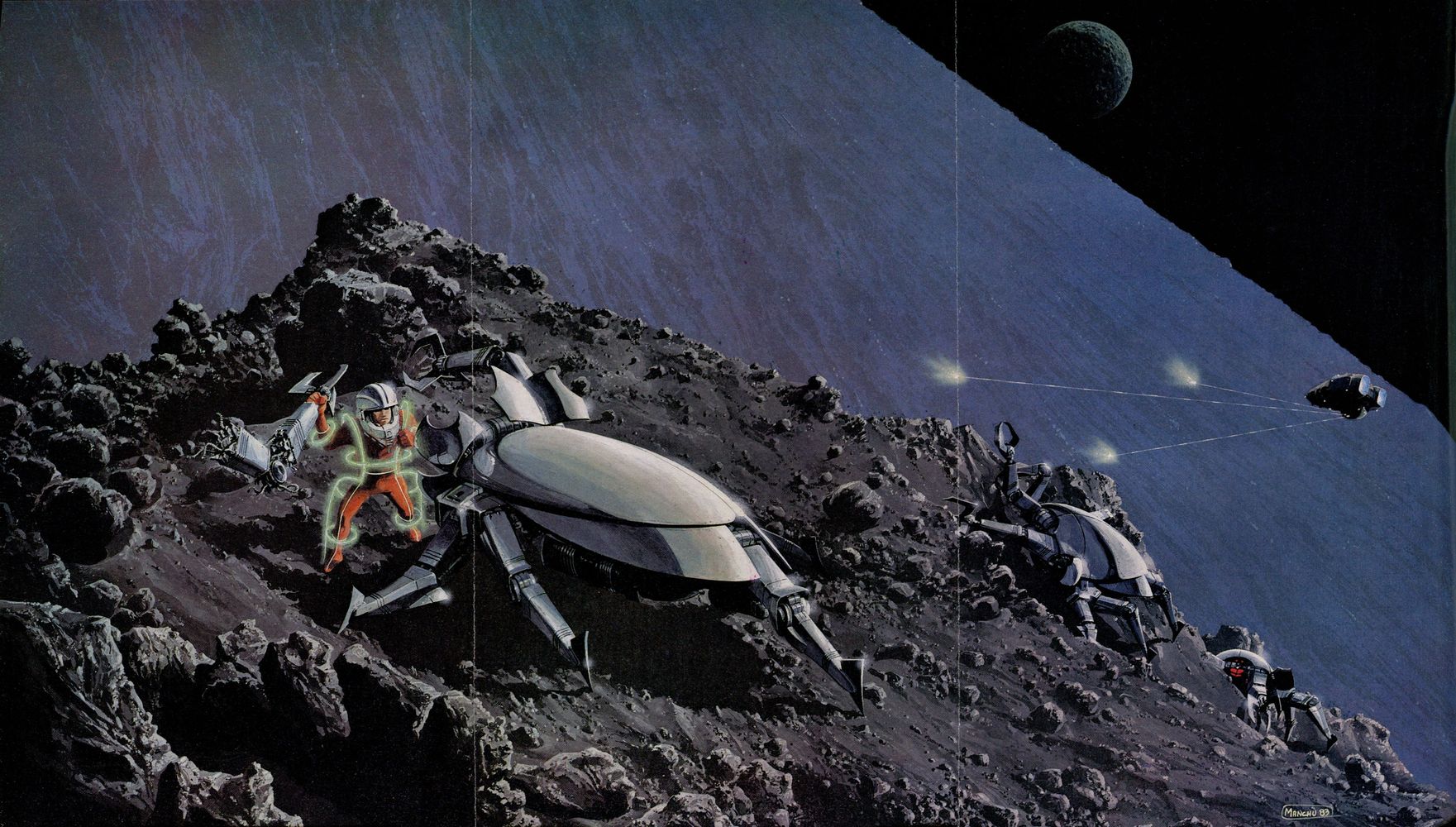

Fred SABERHAGEN Titre original : Berserker Man, 1979 Première parution : États-Unis, New York : Ace Books, avril 1979 ISFDB Cycle : Berserker  vol. 5 vol. 5  Traduction de Françoise SERPH Illustration de MANCHU TEMPS FUTURS (Paris, France), coll. Space-fiction  n° Berserker-4 n° Berserker-4  Dépôt légal : mai 1983 Première édition Roman, 224 pages, catégorie / prix : 55F ISBN : 2-86607-038-0 Format : 14,0 x 20,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Contient un encart entre les pages 64 et 65 reproduisant l'intégralité de l'illustration de couverture (35 x 20 cm), voir le dernier scan.

Quatrième de couverture

Ils arrivaient de trois directions, longs, massifs et rapides. D'énormes insectes mécaniques armés de griffes et de pinces.

La première machine attaqua.

II feinta, bondit et, d'un geste presque désinvolte, arracha la pince du berserker...

Avant sa naissance, ses parents avaient été faits prisonniers par une forteresse berserker. Et sans doute ce séjour l'avait-il marqué génétiquement. Car ce n'était pas un adolescent totalement normal que les hommes avaient choisi pour être leur champion. C'était un être différent, aux pouvoirs para-humains que cet adolescent redoutable qu'ils avaient lancé, seul, au devant des machines géantes de l'anti-vie.

Tout au long de la guerre, les berserkers avaient cherché à imiter les humains. A présent, les humains leur répondaient...

Critiques

La série des berserkers — ces épaves d'une guerre depuis longtemps oubliée qui, livre après livre, cherchent à anéantir l'humanité — fournit sans doute un excellent exemple des raisons pour lesquelles la science-fiction est à la fois méprisée par certains et passionnément adorée par d'autres. Elle est un peu comme un philosophe costumé en bouffon, que ses fidèles écoutent attentivement malgré son accoutrement. L'accoutrement ici, c'est le côté bagarre spatiale qu'a — nécessairement ? — la série des berserkers ; aussi et surtout l'écriture franchement catastrophique, dans ce volume probablement due tant aux imperfections de Saberhagen lui-même qu'aux insuffisances de la traduction. (« Mais c'était bien d'ici que provenait la contamination maléfique qui entachait tout le Noyau... ») On peut passer sur ces dernières sans trop d'effort, mais beaucoup même parmi les lecteurs de SF se détournent à la vue de l'étiquette « space opera ». L'auteur lui-même fait sans cesse des références malicieuses aux « récits d'aventures spatiales » que lisait son héros, Michel Juedhay, un garçon de onze ans promis à un destin exceptionnel, hybride entre homme et machine. C'est évident, qui peut écouter un philosophe attifé en clown — si ce n'est un gamin ? Et, bien sûr, ses lectures le tireront d'affaire plus d'une fois. Mais hommes et machines sont-ils bien différents ? Ce qui sauve de l'oubliette le livre — et la série — c'est cette interrogation perpétuelle sur les rapports entre les hommes et leurs adversaires. On sait bien qu'un combat suffisamment prolongé crée un mimétisme entre les opposants, les pousse à adopter les méthodes d'en face, et de fait un des personnages secondaires les plus importants du livre, le colonel Marcus, a tant perdu d'organes de son corps dans les batailles de l'espace qu'il n'est plus qu'une caisse à roulettes dans laquelle flotte son cerveau. Et les vaisseaux qu'il a pu commander sont contrôlés par leurs ordinateurs de bord, tout comme ceux que l'on appelle les berserkers. Mais c'est lui qui rappelle à Michel : « Nous sommes humains. Nous nous sommes associés aux machines, mais les chefs, c'est nous. » Les berserkers pour leur part n'hésitent pas à s'associer aux humains, aux sectateurs de l'Anti-Vie, sombre foi qui prône le retour à la poussière. Mais les berserkers ont créé le culte, et les chefs, c'est eux. Quant à Michel, s'il est bien né de parents humains, il a des capacités uniques qui vont conduire les militaires à le recruter de force et à l'intégrer à un nouveau système d'armes qui fera de lui un cyborg capable de battre les berserkers à lui seul. Mais sa puissance quasi illimitée ne va-t-elle pas faire de lui un pion incontrôlable, voire un nouveau dieu d'acier ? Si les premières histoires de berserkers reposaient sur des solutions ingénieuses, à la façon des histoires de robots d'Asimov, la série a connu progressivement une dérive mystique. Le mystère naît ici, comme souvent en SF, d'une interrogation épistémologique sur un phénomène scientifiquement inexplicable — le Taj — qui va se retrouver au cœur de l'intrigue, et des particularités de Michel. Même si l'idée du Taj est assez maladroitement présentée (suffit-il d'exhiber un objet circulaire pour lequel le nombre pi est égal à 3 pour créer l'interrogation cosmique ?), elle est un germe sur lequel l'imagination du lecteur doit greffer le travail qui manque peut-être au texte lui-même. Si vous l'approchez dans ces esprits, vous pourrez tirer autre chose de L'homme berserker qu'un roman d'aventures de série B. Pascal J. THOMAS (lui écrire) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |