|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

La Maison aux mille étages

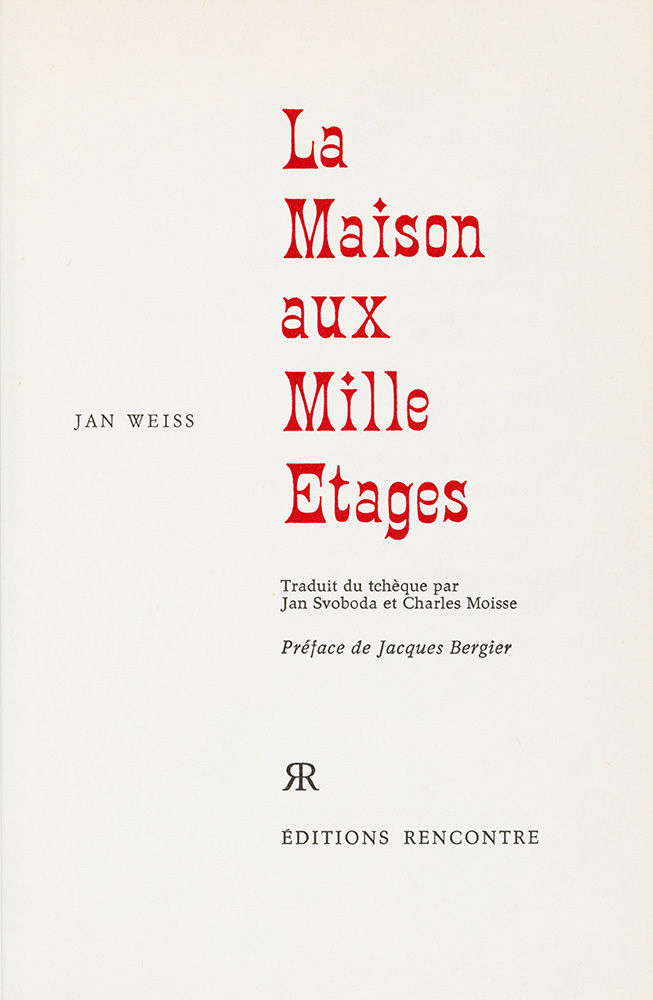

Jan WEISS Titre original : Dum o tisici patrech, 1929 Première parution : Prague, Tchécoslovaquie : Melantrich, 1929 ISFDB Traduction de Charles MOISSE & Jan SVOBODA RENCONTRE (Lausanne, Suisse), coll. Chefs-d'œuvre de la science-fiction  n° (4) n° (4)  Dépôt légal : 1970 Réédition Roman, 322 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 12,5 x 18,2 cm✅ Genre : Science-Fiction Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Jacques BERGIER, Préface, pages 7 à 12, préface 2 - Jacques BERGIER, Bibliographie, pages 12 à 12, bibliographie Critiques des autres éditions ou de la série

Amnésique, Peter Brok est envoyé par le Congrès des États-Unis du Monde dans la « maison aux mille étages », afin d’y mener une enquête : Il l’apprend par des carnets qu’il trouve dans ses poches. Il apprendra un peu plus tard qu’il est invisible : cette invisibilité constituera sa seule arme. La maison aux mille étages, compromis entre un cauchemar de Clayette et un songe de Piranèse, fut construite par une sorte de génie du mal, Ohisver Muller. Sa construction a été rendue possible par la découverte d’un gisement de solium, minerai qui permet de fabriquer des matériaux aussi légers que l’air. La quête de Peter Brok doit aboutir à la suppression de Muller le tyran et à la libération des esclaves qui peuplent les étages supérieurs. Cela entraînera la libération du monde entier, sur lequel Muller fait peser son hégémonie économique. En liaison avec une jeune femme récemment enlevée par Muller, Brok va mener une enquête kafkaïenne dans l’univers onirique d’une Babel formidable. Mais ni cette enquête ni la suppression du tyran qui la couronne ne représentent l’essentiel du livre. Weiss s’est servi de ces prétextes pour traduire deux faces de lui-même : une face esthétique, celle du subconscient et du rêve. Une face politique et sociale, où sa position est anarchisante. L’esthétique de Weiss est un bizarre mélange de poésie lyrique et de naïvetés qui font songer à certaines bandes dessinées ou à la littérature « populaire ». Un mélange détonnant, dont l’explosion éveille des échos inattendus : peut-être le souvenir du Monstre de métal, de Merritt. SI on tient compte de l’ambiance générale, très marquée par l’époque où le livre fut écrit (1929), on glisse assez facilement vers Métropolis. Enfin, et ceci nous amène au second point, certains tableaux comme celui de la Bourse ne laissent pas d’évoquer les dessins que Steinlein publiait dans L’assiette au beurre. En effet, la révolte constitue le moteur de l’ouvrage. L’attitude de Weiss est celle d’un idéaliste qui mobilise ses forces contre toutes les sortes de tyrannie : mégalomanie de la puissance chez Muller, brutalité sommaire de ses séides, suprématie de l’argent pour ses adorateurs. La peinture qui en est faite a quelque chose d’étrange : on y reconnaît des ambiances bibliques (proches de celles de Sodome et Gomorrhe mais sans allusion aux « minorités érotiques ») et des descriptions corrosives au ton libertaire. Cette forme de pensée explique facilement que Weiss ait écrit, beaucoup plus tard, une utopie : La Terre de nos petits-fils. La maison aux mille étages n’est pas un ouvrage de S.F., ni même un ouvrage fantastique. On y trouve pourtant beaucoup d’éléments appartenant à l’un et à l’autre domaines. L’ensemble finit par envoûter : il nous mène absolument ailleurs. S.F. à court terme dans la préfiguration des chambres à gaz nazies ; S.F. à long terme dans l’idée du « solium », de la Société « COSMOS » (qui n’est pourtant qu’une société d’escrocs) ; S.F. classique avec l’invisibilité obtenue par des méthodes scientifiques, aboutissant à l’« état de dispersion » ; anticipation amusante dans la typographie pop-art. Mais constamment fantastique par l’atmosphère insolite, la métamorphose des objets, la sensation générale ressentie par le lecteur de se trouver dans un monde où l’on respire du coton. Le seul élément frustrant, pour le spécialiste fanatique, c’est qu’il ait affaire à un récit de rêve, dont le second dénouement est l’éveil du narrateur. Mais pendant la guerre de 1914-1918, Weiss fut fait prisonnier, et on le déporta en Sibérie. Il y contracta la typhoïde. Cette expérience – ainsi que le montre dans sa préface Jiri Hajek – devait le traumatiser de telle sorte qu’il a imaginé un rêve et qu’il l’a présenté comme s’il l’avait eu sous l’influence du typhus, ce demi-coma où tombaient les typhiques avant les traitements modernes. Le récit s’organise ainsi selon la logique interne du rêve, par de très courts chapitres où les situations évoluent par elles-mêmes. Seul le fil conducteur de l’enquête relie ces tableaux. La maison aux mille étages est l’œuvre d’un visionnaire. Elle n’atteint pas les dimensions du livre de Wells Quand le dormeur s’éveillera, mais ce n’est déjà pas un mince compliment que de l’y comparer. André RUELLAN

[Critique parue exclusivement dans la version numérique de la revue]

Publiant tous azimuts, la collection du Rayon Imaginaire d’Hachette a réédité cet été une curiosité quasiment centenaire : La Maison aux mille étages de l’écrivain tchèque Jan Weiss (1892-1972), dans une nouvelle traduction. Si la Tchéquie n’est pas le pays que l’on associe le plus facilement à l’imaginaire, notons toutefois que Prague est le berceau de Frank Kafka et que le terme « robot » a été forgé par les frères Josef et Karel Capek. Moins connu que ses illustres prédécesseurs, Jan Weiss tient sa renommée à cette Maison aux mille étages, roman paru originellement en 1929 et qui semble le seul de son auteur à avoir bénéficié d’une traduction française. Un homme reprend conscience sur un escalier. Qui est-il ? Il l’ignore sur le coup, mais découvre assez vite que son nom est Petr Brok, qu’il est détective… et accessoirement invisible. Où est-il ? Dans un immense édifice, de mille étages au minimum, sous la domination du démiurgique Ohisver Muller : le Mullerdôme. Charge à Brok de gravir les étages, de protéger quelque princesse prisonnière de l’édifice, et de défaire le mystérieux maître des lieux. Curieux roman que celui-ci, qui emprunte davantage au surréalisme qu’à la science-fiction à proprement parler. Pour autant, La Maison… regorge de visions et de trouvailles, à commencer par cet édifice insensé, peuplé par une humanité qui croit accéder aux étoiles via la compagnie Univers, poussée à la surconsommation et, parfois, exterminée sans autre forme de procès dans des chambres à gaz. Par certains aspects, le roman louvoie du côté de Nous autres d’Evgueni Zamiatine, mais garde toute son insaisissable spécificité. Composé de chapitres courts, syncopés, faisant la part belle à des jeux graphiques présentée de manière plus travaillée que dans la première traduction, parue chez Marabout en 1967, La Maison aux mille étages se lit d’une seule traite. Si la SFFF anglo-saxonne est omniprésente, le roman de Jan Weiss vient rappeler que l’Imaginaire, de ce côté-ci de la Manche et de l’Atlantique, peut s’enorgueillir d’étonnantes pépites. Erwann PERCHOC |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |