|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Le Chemin de la Lune

Alexandre KAZANTZEV Titre original : Lunnaya doroga, 1960 ISFDB Traduction de Sonia LESCAUT DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 78 n° 78  Dépôt légal : 4ème trimestre 1964, Achevé d'imprimer : 25 octobre 1964 Première édition Roman, 224 pages, catégorie / prix : 6,15 FF ISBN : néant Format : 12,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Page 8 : "Copyright pour tous les pays by Mejkniga".

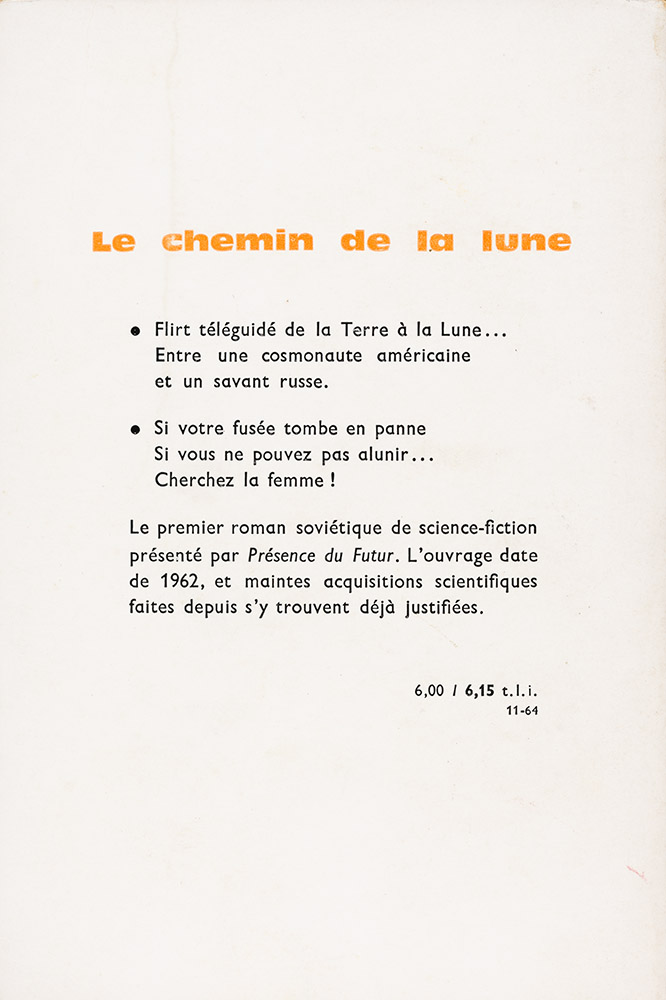

Quatrième de couverture

• Flirt téléguidé de la Terre à la Lune… • Si votre fusée tombe en panne Le premier roman soviétique de science-fiction présenté par Présence du Futur. L'ouvrage date de 1962, et maintes acquisitions scientifiques faites depuis s'y trouvent déjà justifiées.

Critiques

Écrit en 1930. Le chemin de la Lune eût soulevé un intérêt amusé. Édité en 1950, on eût compati au sort de son auteur soumis aux foudres staliniennes et contraint d'aligner des inepties pour échapper au défrichage de la Sibérie. Mais la prière d'insérer précise, avec un grand luxe de détail, que le livre fut composé en 1962. Alors, il tombe des mains. Il est signé de l'un des écrivains soviétiques de science-fiction les plus réputés, au moins dans son pays. On avait lu déjà de lui L'île en feu, qui parut dans les numéros 6, 7, 8 et 9 de la défunte revue Satellite, en 1950. À l'époque, les défauts de l'ouvrage avaient été mis sur le compte d'une traduction exécrable, ses invraisemblances attribuées à l'inexpérience de son auteur, et sa partialité – car les Américains y étaient à peu près tous dépeints comme des gangsters racistes – aux séquelles du stalinisme. Malheureusement, Kazantzev récidive et la traduction, cette fois satisfaisante, ne laisse plus le moindre doute : il est le plus ennuyeux, le plus lourd, le plus maladroit, pour ne pas dire le plus malhonnête des écrivains que la science-fiction ait connus. On se demande – en vain – par quelle aberration son livre a pu trouver place dans une collection qui, malgré d'étranges oscillations dans la qualité, avait su dans l'ensemble demeurer digne de ses débuts. Car voilà un livre dont le Fleuve Noir – qui respecte ses lecteurs à sa manière – n'aurait pas voulu. Seule l'information scientifique de Kazantzev est à peu près irréprochable, encore qu'elle ne dépasse guère en précision et en hardiesse le niveau des chroniques scientifiques de France-Soir et qu'elle soit assénée sous la forme de fastidieux dialogues pseudo-pédagogiques. Une espèce de brute avide d'or et de gloire – comprenez, un pilote américain – qui se révélera au demeurant avoir un grand cœur quand les faibles nécessités de l'action l'y contraindront, est expédié vers la Lune par les Américains, soucieux de prendre de vitesse les Russes. À peine est-il dans l'espace que surgit de sa cale une blonde passagère clandestine, journaliste et pleurnicharde, qui a été envoyée là pour faire un reportage sensationnel et qu'un gangster dûment appointé a introduite à bord. Très visiblement, Kazantzev confond le projet Apollo avec un train de marchandises et le Cap Kennedy avec une gare de triage. La journaliste découvre alors, mais un peu tard, que son poids empêchera la fusée d'arriver à bon port. Galant homme, le pilote se sacrifie en se lançant dans l'espace. Mais il sera récupéré à temps par deux Soviétiques partis eux aussi pour la Lune, etc. Dès le départ, on le voit, l'auteur n'y va pas de main morte. La plupart des enfants de douze ans ont aujourd'hui, sur la mécanique spatiale, des vues nettement plus avancées que celles de ce pilote américain, qui semble tout juste capable de conduire un chariot électrique sur un terrain d'aviation dégagé. Parlons le moins possible de la journaliste qui « avait rêvé un temps, comme toute jeune et jolie Américaine, de devenir star d'Hollywood ou « Miss New York ». Mais elle savait mieux cacher ses sentiments qu'exprimer ceux des autres et puis les mensurations de sa taille et de sa poitrine n'étaient pas tout à fait celles que l'on exige de ces beautés calibrées. Aussi se résigna-t-elle à devenir tour à tour vendeuse de grands magasins, girl de variétés, secrétaire d'un businessman-gangster…». Une belle carrière inspirée sans doute à Kazantzev par l'héroïne infortunée des Malheurs de la vertu, et tellement caractéristique de l'American Way of Life ! D'un bout à l'autre du roman, le lecteur a droit à de telles astuces : c'est ainsi, par exemple, que le pilote américain ne cesse de faire étalage de ses superstitions en implorant Dieu ou en envoyant les gens au diable. Je passe sur les démonstrations de mauvais esprit du gouvernement américain. On pouvait penser que les choses s'amélioreraient du côté des Russes et en abordant la Lune. Malheur, elles empirent ! Car les Russes témoignent entre eux de rivalités infantiles. D'un côté, deux astronautes qui se disputent à jet continu sur l'origine des cratères ; de l'autre, un personnage qui a bricolé à ses moments perdus, dans un garage, une chenillette télécommandée si géniale que le gouvernement soviétique lui a permis de l'envoyer sur la Lune. Il croit que les hommes devraient rester au chaud sur la Terre et bombarder les autres mondes d'appareils télécommandés, et ne rate jamais une occasion de faire savoir aux astronautes qu'ils sont des parasites, tandis que ceux-ci le lui rendent bien par retour d'onde. On s'en doute, c'est de cette collaboration que naît l'inefficacité. Car Kazantzev a résolu à sa manière la question de savoir ce que feront les premiers hommes sur la Lune : ils feront des bêtises. Ils s'arrangeront pour se fourrer le plus rapidement possible dans le plus gigantesque pétrin, tout en proférant de doctes platitudes. La cupidité du pilote américain et la sottise de la journaliste leur permettront d'accomplir des prodiges en la matière, mais leurs collègues russes et la chenillette elle-même ont à cœur de se montrer à la hauteur de la tâche. Pas une imprudence qu'ils évitent, pas une crevasse où ils ne mettent le pied, pas une bulle gazeuse sur laquelle ils ne s'aventurent, pas une gaffe qu'ils ne manquent. Il est bien clair que ces clowns cosmiques, qui ne sauraient traverser sans accident un chemin vicinal, sont saisis d'une prodigieuse frénésie d'autodestruction. Un Russe et le pilote américain parviennent à leurs fins, non sans manifester dans leur agonie toute la grotesque résistance d'un héros d'opéra. L'ouvrage serait comique s'il ne dévoilait des symptômes inquiétants : en particulier, l'effrayante faiblesse de la science-fiction soviétique et son style irrémédiablement « petit-bourgeois ». Certes, à mesure que s'augmentaient les traductions, les illusions que l'on pouvait cultiver, et qui étaient à la mesure de la sympathie que peut susciter le pays des Spoutniks, s'évanouissaient : il ne reste guère d'acceptable, à ce jour, que La nébuleuse d'Andromède d'Efremov et quelques-unes des nouvelles réunies par Jacques Bergier dans une récente anthologie. Le reste – qui s'étale sous mes yeux – n'a jamais dépassé le niveau de promesses vagues (et tout à fait infra-littéraire) que la publication du roman de Kazantzev vient démentir. Il y a beaucoup plus grave. L'Amérique dans ce roman – et tout l'Occident ou peu s'en faut – apparaissent beaucoup plus éloignés de la Russie soviétique que la Lune ; et un homme sans doute intelligent, peut-être cultivé comme Kazantzev, se montre capable de ne guère s'exprimer à leur propos que par stéréotypes, pis encore de véhiculer, de propager ces stéréotypes qui sont tout de même les vecteurs de la haine. Certes, les romans américains ne manquent pas, qui font profession d'anticommunisme. Encore sont-ils rarement aussi abominablement primaires ! Encore sont-ils largement contrebalancés par des œuvres qui témoignent de plus de générosité et surtout d'une plus large connaissance de la réalité soviétique. Ce qui terrifie, dans le roman de Kazantzev, c'est l'ignorance totale, obscure, épaisse, qu'il manifeste à l'endroit des États-Unis. C'est la place qu'il fait au cliché éculé, à l'intention satirique Intolérable à force de naïveté ou de stupidité. Qu'il y ait nombre de remarques à faire à propos de la conception américaine de la course à l'espace, c'est évident. Que l'on s'étonne ou que l'on s'indigne de voir une société privée envisager de se réserver le monopole des communications par satellites, c'est compréhensible. Mais qu'on en soit demeuré à une image des États-Unis peuplés exclusivement de gangsters, de businessmen véreux, de columnists scandaleux, de chômeurs et de capitalistes, c'est effroyable. Et ce l'est d'autant plus ici que Kazantzev a voyagé, qu'il a préfacé Fahrenheit 451 (voir le n° 44 de Fiction), bref qu'il connaît mieux la réalité, avec ses ombres et ses lumières, que la grande majorité de ses lecteurs soviétiques. Les responsables politiques et scientifiques de l'U.R.S.S. tiennent en grande suspicion, paraît-il, la science-fiction. On les comprend. Et pour conclure, souhaitons qu'il n'existe aucune, mais vraiment aucune ressemblance entre les cosmonautes et ingénieurs soviétiques et les tristes pantins d'Alexandre Kazantzev qui se sont égarés sur le chemin de la Lune. Luc VIGAN |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112209 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |