|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

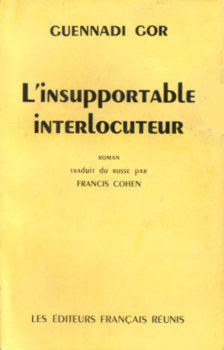

L'Insupportable interlocuteur

Guennadi Samoïlovitch GOR Titre original : Dokuchlivyj sobesednik, 1962 ISFDB Traduction de Francis COHEN ÉDITEURS FRANCAIS RÉUNIS Dépôt légal : 1964 Première édition Roman, 220 pages ISBN : néant ❌ Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Critiques

Les Éditeurs Français Réunis viennent de créer, avec une remarquable discrétion, une collection destinée à accueillir des romans et des nouvelles de science-fiction en provenance des pays socialistes. La tentative mérite d'être suivie et encouragée. Nous ne connaissons guère, en effet, les auteurs russes, polonais, tchèques, que par les traductions incertaines des Éditions en Langue Française de Moscou, ou par des publications irrégulièrement espacées. Jusqu'à présent on l'a souvent déploré dans ces pages – l'impression dominante est demeurée assez défavorable. Lourds, didactiques, moralisateurs, la plupart des écrivains de science-fiction des pays socialistes donnaient l'impression d'écrire avec trente ans de retard. Il était difficile d'éprouver à leur endroit, passée la simple curiosité, autre chose qu'uns sympathie déçue. La création de cette nouvelle collection permettra peut-être de réviser, ou à tout le moins de mieux fonder, cette attitude. La parution de cette collection a une autre signification : elle semble montrer en effet que le dégel intellectuel des communistes français a atteint aussi notre modeste domaine. Nous sommes loin des injures proférées à l'endroit de la science-fiction par Pierre Villadier en 1954 dans La Nouvelle Critique. Mais jusqu'ici, les auteurs des pays socialistes avaient été publiés en France par des éditeurs « capitalistes » si l'on ose dire : Hachette, Laffont, Denoël. Suivant enfin leur exemple, les Éditeurs Français Réunis viennent d'abandonner un silence prudent. Aucun des deux ouvrages publiés aujourd'hui ne soulève notre enthousiasme, ils retiennent toutefois l'intérêt dans la mesure où ils représentent des tendances assez différentes de celles auxquelles nous sommes accoutumés. Le cerveau d'Einstein est un recueil de nouvelles de Josef Nesvadba, écrivain tchèque d'une trentaine d'années, doté d'une bonne formation scientifique puisqu'il est médecin psychiatre dans un hôpital. Ainsi son profil apparaît-il assez voisin de celui de bon nombre d'écrivains américains et de quelques écrivains français qui exercent aussi des professions scientifiques. Il dispose d'un certain métier littéraire, sans jamais pourtant le pimenter d'originalité. Sur les dix nouvelles réunies dans le recueil, six relèvent de la science-fiction proprement dite, les autres de l'insolite. Si toutes se laissent lire sans ennui, il leur manque, soit de la fantaisie, soit de la profondeur. Il se peut que la première ait disparu à la traduction qui, bien qu'apparemment satisfaisante, laisse échapper quelques énormités (page 28, par exemple, un télescope s'est vu transformé en téléobjectif sans bénéfice aucun pour l'astronomie). Quant à la profondeur, Josef Nesvadba l'a escamotée en la remplaçant par un sérieux stéréotypé. Ses nouvelles se réclament toutes, et cela est sympathique, d'une perspective humaniste. Il défend l'homme contre la machine, contre la société de consommation, contre son orgueil, contre la science déshumanisée. Le malheur est qu'il ne convainc guère, parce que ses nouvelles sont des apologues où les jeux sont faits d'avance, et qui servent à peu près uniquement à illustrer une morale fort brève. Sincère sans aucun doute, la plume de Nesvadba est édifiante. De ce fait, elle conquiert trop aisément l'approbation en enfonçant des portes ouvertes. Personne, ou à peu près, ne peut être contre la paix, le progrès, le bonheur, la modestie et le dévouement. Faire campagne pour ces traits éminemment souhaitables, c'est s'exposer à ne rien dire, à moins qu'on ne soit servi par un exceptionnel lyrisme qui fait ici défaut. Les nouvelles les plus intéressantes à notre point de vue (mais pas forcément à celui du public tchèque de Nesvadba) sont celles qui posent des problèmes communs à la société socialiste et à la société occidentale, et qui se réfèrent par conséquent le moins à un système de réponses plus ou moins stéréotypées. Ainsi, Le cerveau d'Einstein ou La dernière aventure du capitaine Nemo, ou encore Une Invention contre soi-même, qui pose assez astucieusement le problème de l'homme qui espère fonder sa puissance personnelle sur une invention destinée à assurer, par définition, l'égalité entre les hommes et la démocratie. Le visage perdu s'inspire plus ou moins directement des Mains d'Orlac dont le psychiatre tchèque n'a peut-être d'ailleurs jamais entendu parler : un gangster qui se fait greffer le visage d'un saint pour échapper à la police devient ce saint et ainsi de suite. Dans la deuxième île du Dr Moreau, des savants se sacrifient à la science en acceptant de se mutiler pour pouvoir poursuivre leurs recherches. Ils s'immolent volontairement sur l'autel de la connaissance, comme les héros pitoyables de Limbo se mutilaient sur l'autel de le Paix. Les autres histoires sont des satires plus ou moins évidentes de la société occidentale. On ne saurait leur reprocher de pécher par excès, mais au contraire par manque d'efficacité, d'audace. Nesvadba dénonce sans doute ce qui, en Occident, l'a choqué. Mais à la tirer de trop loin, la flèche manque le but. Bradbury, Kornbluth, Pohl, et même le réactionnaire Heinlein ont écrit des satires autrement féroces de la société Capitaliste. Si Vampire Ltd démystifie assez bien le mythe allègre de l'automobile, l'accumulation de notations sinon un peu forcées du moins trop claires, impliquant trop évidemment un jugement moral, ôte de la forme au thème. Paradoxalement, c'est une nouvelle « historique », Une mutinerie sur l'Odysée, qui est peut-être la meilleure du recueil. Les mythes permettent plus d'ambiguïté et, partant, plus de richesse. Se souciant trop de morale, Joseph Nesvadba s'inquiète trop peu pour l'instant d'inventer, d'imaginer. Mais son talent est suffisamment affirmé pour que l'on puisse souhaiter lire de lui des œuvres plus personnelles, plus « libres », et pour que l'on attende de l'éditeur qu'il nous permette de suivre son évolution.

L'insupportable interlocuteur de Guennadi Gor, écrivain soviétique d'une soixantaine d'années, repose sur un thème classique que les Russes affectionnent tout particulièrement, celui de la venue sur notre globe, dans un passé géologique, d'un visiteur venu des étoiles. Ainsi, une sorte de dialogue s'engage-t-il entre notre présent et ce passé lointain qui est aussi notre avenir, puisque le visiteur était détenteur d'une science qui ne sera la nôtre que dans quelques millénaires. À bien des égards, L'insupportable interlocuteur, malgré son titre discutable, est l'un des romans de science-fiction soviétiques les plus remarquables qu'il nous ait été donné de lire. Il témoigne d'une incontestable maîtrise littéraire, s'appuie sur une bonne documentation scientifique et pose des problèmes pleinement actuels. Mais il lasse à force de didactisme, d'interminables exposés, de dialogues où les protagonistes reviennent inlassablement sur leurs options philosophiques ou sur leurs théories scientifiques. Il témoigne aussi, à l'occasion, d'un robuste conformisme. Il peut sembler pour le moins singulier de trouver sous la plume d'un écrivain, après un jugement lapidaire sur « l'illusionnisme » des peintres et des écrivains, cette phrase : « On pouvait maintenant rendre le temps et la vie sans recourir à l'illusion et sans identifier la réalité et le rêve », qui procède d'un refus pour le moins systématique du rôle de l'imaginaire. Ici et là, pourtant, un petit alizé de liberté flotte sur le livre. L'un de ses héros, un savant, n'y prend-t-il pas vigoureusement à partie l'art de calendrier des postes ? Mais cet anticonformisme-là, qui peut ravir le lecteur soviétique, ne nous satisfait pas, nous touche peu par-ce qu'il ne va guère au-delà du conformisme qui l'a engendré. Il semble étrangement déplacé au sein des perspectives cosmiques qui nous sont proposées. De même, une des « morales » du livre est qu'il demeurera impossible de reproduire artificiellement le système nerveux humain. Le héros qui tente de fabriquer un humanoïde est décrit comme un être génial, mais asocial et « mauvais ». L'amalgame est gênant. Il sent le fagot. Pourquoi cette direction de recherche, passé un certain seuil, deviendrait-elle immorale ? Est-ce parce qu'il serait impie d'imiter l'œuvre du Créateur ? L'argument aurait du sel sous la plume d'un écrivain soviétique. Il semble plutôt que ce soit au nom d'une certaine dignité de l'homme : l'homme n'est pas réductible à une machine, etc. Mais la signification de cette conception particulière de la dignité de l'homme n'est-elle pas au fond religieuse ? Acculé à ces problèmes, l'auteur ne fait guère que se retrancher derrière des généralités pompeuses. C'est d'autant plus regrettable qu'il y a, dans son livre, nombre de vraies questions et nombre d'idées. À considérer ces deux livres, on peut penser que la science-fiction des pays de l'Est est sur une voie intéressante, il lui reste encore beaucoup à faire peur se débarrasser de son didactisme, et pour se dégager d'une masse de stéréotypes qui servent trop aisément de réponse chaque fois qu'une question philosophique de taille se trouve posée. Il conviendra donc de suivre avec attention cette nouvelle collection. Luc VIGAN |

| Dans la nooSFere : 87271 livres, 112158 photos de couvertures, 83707 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47158 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |