|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

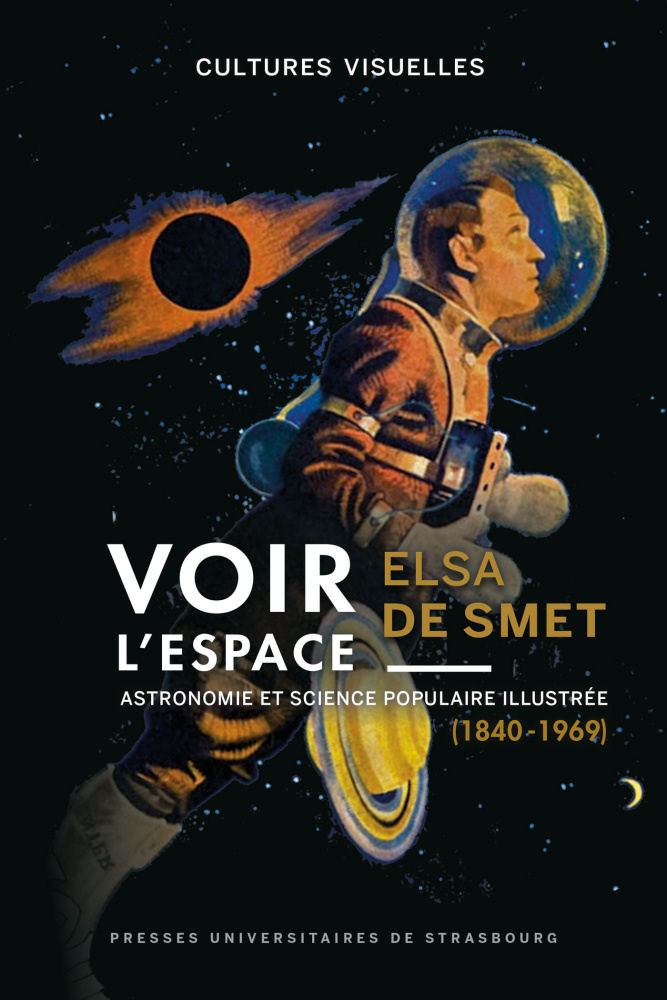

Voir l'Espace. Astronomie et science populaire illustrée (1840-1969)

Elsa de SMET PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (France) Dépôt légal : octobre 2018 Première édition Ouvrage universitaire, 366 pages, catégorie / prix : 26 € ISBN : 979-10-344-0029-4 Format : 14,0 x 20,5 cm❌ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

L'aventure spatiale est saisie, dans ce livre, comme une exploration visuelle. On y découvre l'abondante production d’images qui, entre 1840 et 1969, a accompagné cette grande mythologie de l’époque contemporaine. De la première photographie de la Lune réalisée par J. W. Draper à celle prise depuis le sol de notre satellite par la mission Apollo 11, on suit la manière dont les images ont été absorbées par la culture collective, ainsi que l’émergence de l’art spatial et des liens inextricables qu’il tisse entre science et style.

Critiques

Dans ce livre riche en illustrations, Elsa De Smet nous propose une approche originale de l’astronomie et de l’astronautique à travers la mise en image de ces disciplines pour leur diffusion vers le grand public. Son travail commence à la fin du XIXe siècle, quand émergea l’idée d’une science pour tous, avec d’ardents promoteurs comme l’astronome François Arago, auquel succèdera Camille Flammarion. Les sciences s’allièrent alors aux arts pour mettre ces récits en image, avec une volonté didactique et de divertissement. Cette iconographie fut notamment réutilisée par Jules Verne, qui est sans nul doute l’un des premiers à intégrer les sciences dans un roman. La même chose se produisit en Allemagne, pays de plusieurs des pères fondateurs de l’astronautique, où l’iconographie chercha aussi à montrer les réalisations pratiques du progrès technique. Cette abondante production d’images a bien sûr accompagné l’aventure spatiale. Mais, si tout le monde connaît l’œil de la Lune transpercé par l’obus du Voyage dans la Lune de Georges Méliès (1902) ou le pas-de-deux des Dupont dans les aventures lunaires de Tintin (Hergé, 1954), peu d’entre nous connaissent les origines culturelles de ces images et les histoires qui les relient. L’auteure analyse donc toute l’iconographie de la culture populaire, des astronomies populaires européennes aux pulps américains, pour comprendre comment, et par quelles voies, ces images sont devenues si efficaces et si souvent reprises. L’auteure montre aussi qu’elles sont les témoins privilégiés de l’histoire des sciences et des techniques ainsi que de la communication à leur propos : pour scénariser les promesses d’un futur dans l’espace, les images sont d’autant plus précises que les techniques d’observation le sont. Des premiers dessins de la Lune par Galilée aux photographies prises depuis le sol de notre satellite par les astronautes de la mission Apollo 11, on suit la façon dont ces images ont été absorbées par l’imaginaire collectif, ainsi que l’émergence du space art et de ses liens étroits avec les sciences. Au croisement de l’histoire culturelle, de l’histoire de l’art et de l’histoire des sciences, l’ouvrage d’Elsa De Smet, érudit mais restant accessible, est tout à fait recommandable. Roland LEHOUCQ |

| Dans la nooSFere : 87305 livres, 112259 photos de couvertures, 83741 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47167 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |