|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

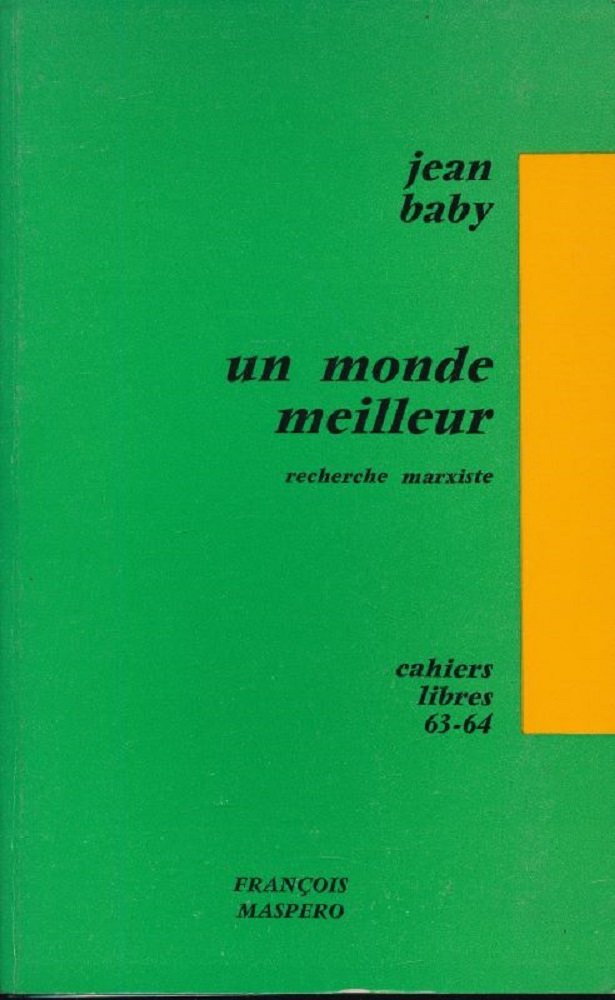

Un monde meilleur

Jean BABY MASPERO (Paris, France), coll. Cahiers Libres 63-64 Dépôt légal : 1964 Première édition Ouvrage de référence, 192 pages, catégorie / prix : 12.30 F ISBN : néant ❌

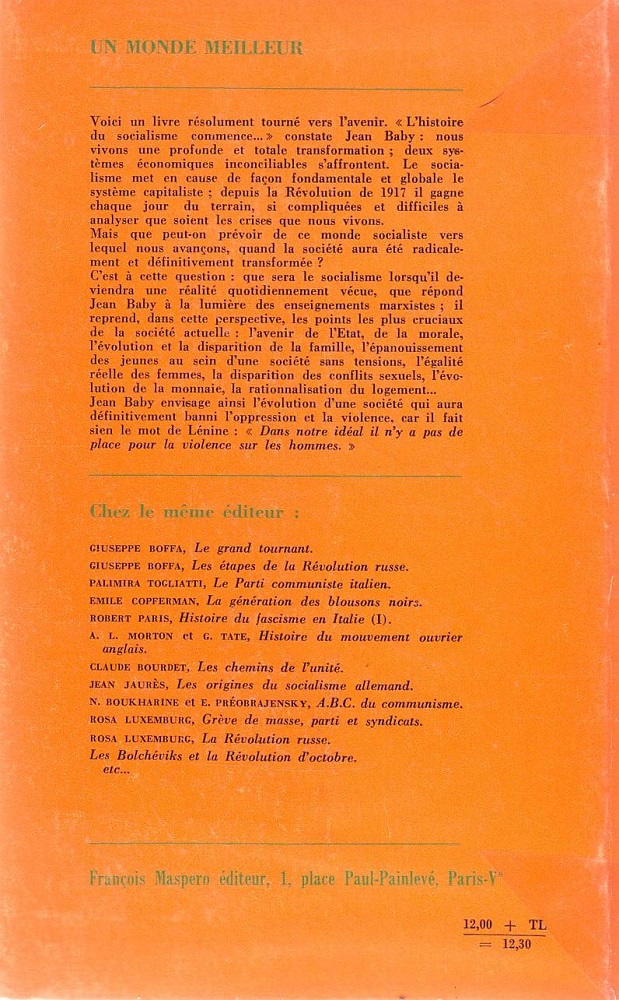

Quatrième de couverture

Voici un livre résolument tourné vers l'avenir. "L'histoire du socialisme commence..." Constate Jean Baby : nous vivons une profonde et totale transformation, deux systèmes économiques inconciliables s'affrontent. Le socialisme met en cause de façon fondamentale et globale le système capitaliste, depuis la Révolution de 1917 il gagne chaque jour du terrain, si compliquées et difficiles à analyser que soient les crises que nous vivons. Mais que peut-on prévoir de ce monde socialiste vers lequel nous avançons, quand la société aura été radicalement et définitivement transformée ? C'est à cette question : que sera le socialisme lorsqu'il deviendra une réalité quotidiennement vécue, que répond Jean baby à la lumière des enseignements marxistes, il reprend, dans cette perspective, les points les plus cruciaux de la société actuelle : l'avenir de l'état, de la morale, l'évolution et la disparition de la famille, l'épanouissement des jeunes au sein d'une société sans tensions, l'égalité réelle des femmes, la disparition des conflits sexuels, l'évolution de la monnaie, la rationnalisation du logement... Jean Baby envisage ainsi l'évolution d'une société qui aura définitivement banni l'oppression et la violence, car il fait sien le mot de Lénine : "Dans notre idéal il n'y a pas de place pour la violence sur les hommes. "

Critiques

J'avais noté, en rendant compte de l'ouvrage d'Arthur C. Clarke, Profil du futur, combien nous étions pauvres en anticipations (au sens rigoureux du terme) psychologiques et sociologiques, et comment cette pauvreté contrastait avec le nombre et la richesse des anticipations techniques ou scientifiques. Un livre remarquable à bien des égards, Un monde meilleur, vient combler en partie cette lacune, puisqu'il se place réellement sous le signe du social et de l'humain et que ce qu'il tente de prévoir de l'avenir ne doit rien à l'imagination technicienne. Il est néanmoins frappant que son auteur se soit placé sous une bannière scientifique, celle de la pensée dialectique marxiste. Ce n'est évidemment pas le lieu de débattre ici sur le point de savoir si la pensée marxiste relève bien ou non de la démarche scientifique. Jean Baby le croit et c'est le seul point qui nous importe ici. Pour lui, ce « monde meilleur » est à la fois plus humain que le nôtre et, sinon inéluctable, du moins hautement probable. La description qu'il en donne n'est ni le fruit de l'imagination échevelée de l'écrivain fantastique, ni celui de l'effort idéaliste de l'utopiste. Elle est bien le résultat d'une réflexion qui se veut rationnelle et fondée sur le réel, et elle s'appuie sur une méthode qui se donne pour rigoureuse. Une telle recherche est en elle-même fascinante, quels que soient ses résultats. Au risque de consterner Jean Baby, je dirai qu'elle évoque plusieurs grands thèmes de la science-fiction romanesque : ainsi, la psychohistoire de Hari Seldon, le héros absent de la série des Fondations, due à la plume d'Isaac Asimov, ce veut aussi une méthode scientifique d'aperception de l'avenir politique et social ; d'un autre côté, l'usage que Baby fait du marxisme n'est pas sans rappeler l'emploi qu'a tiré Van Vogt de la sémantique générale dans Le monde des A ; Van Vogt lui aussi tirait les conclusions logiques de l'application, à l'univers humain, d'une doctrine considérée comme scientifique. Ces rapprochements éclairent la nature du marxisme tel que le conçoit Baby dans son livre, et qui est double : d'une part méthode scientifique de prévision de l'avenir social, d'autre part fondement d'une future morale sociale. Il n'est certes pas question de mettre sur le même plan la psychohistoire d'Asimov et la sémantique générale vue par Van Vogt, qui sont toutes deux des sciences imaginaires, développées dans deux mondes imaginaires, avec le marxisme qui est une doctrine bien réelle sur notre plan d'existence, mais de montrer l'identité des attitudes. Dans les trois cas, une sociologie globale, plus ou moins conjecturale, fonde la description de l'avenir. Le produit de la recherche de Jean Baby est à la fois étonnant, encourageant, émouvant et décevant. L'avenir qu'il nous propose emprunte bien de ses traits aux utopies du siècle dernier, mais en les fondant sur une conception de l'histoire et non plus seulement sur une conception morale de l'homme. Et c'est peut-être ce qui déçoit, tandis que les problèmes les plus graves et les plus larges sont abordés sur un ton simple qui touche et quelquefois convainc Baby tente de cerner avec un souci du concret quelquefois un peu excessif (sa description de l'appartement de l'avenir pourra faire sourire) la condition de la femme, de l'enfant, du vieillard dans une société tout à fait autre. Il tente aussi de dessiner à grands traits les sentiments, face à l'amour, face à la mort, des hommes et des femmes de cette société. Aucune des thèses qu'il aborde ne choquera, j'en suis persuadé, les lecteurs de science-fiction, habitués qu'ils sont à la spéculation, mais tous ne leur donneront sans doute pas leur pleine approbation. Ils la donneront d'autant moins que le contenu du livre est impliquant, puisqu'il veut convaincre, alors que celui d'une nouvelle, d'un roman, ne l'est guère puisqu'il ne s'agit que de proposer. Certains, sans aucun doute, rejetteront le livre de Baby dans le domaine des utopies ; d'autres dans celui de la politique auquel il appartient assurément, il devrait pourtant retenir l'attention de tous ceux qui s'efforcent à une réflexion lucide sur l'avenir. Car il tente de décrire un monde cohérent et, quoique certaines de ses modalités puissent apparaître révoltantes à d'aucuns, profondément humain – un monde d'où la violence, sous toutes ses formes, serait bannie. Il comporte de ce fait, et c'est ce qui le rapproche encore des utopies, deux aspects complémentaires : un aspect normatif, qui précise ce qu'il faut faire, dans le domaine de l'éducation notamment, pour atteindre à cet ordre, et un aspect descriptif, qui rend compte des caractéristiques et des avantages de ce monde meilleur. Mais cet effort reste, au moins à nos yeux, décevant pour des raisons d'importances inégales. La plus grave est qu'il se réfère, quoique se voulant scientifique, à des réflexions, et des réflexions déjà anciennes, sur la société plutôt qu'à des données de fait sur les sociétés contemporaines ; d'où l'importance des citations et des emprunts faits aux œuvres des sages du socialisme, Marx, Engels et Lénine principalement. En bref, il renvoie à des autorités. Et la part faite aux éléments tirés de l'observation, notamment ethnologique, reste bien mince ou même de qualité incertaine. Il eût été souhaitable, mais cela eût représenté un énorme travail, de tenter au moins d'actualiser les propositions tirées de ces autorités, à partir d'exemples concrets et récents. Le second grief que je ferai au livre de Jean Baby est de négliger ou de minimiser l'influence de la technologie et de ses développements futurs. Certes, la technique et ses effets sont présents dans la réflexion de l'auteur, mais à un niveau tellement abstrait, tellement général, que leurs conséquences, pourtant incalculables, sur la société globale donnent dans le texte l'impression d'être secondaires, sinon presque absentes de l'avenir. Au livre de Clarke dont la pensée sociologique était absente, on peut presque opposer le livre de Baby où la conscience des bouleversements technologies reste superficielle, tout comme si l'un et l'autre redoutaient de s'engager sur des voies pourtant essentiellement complémentaires. Il subsiste, entre ces deux modes de prospective, un immense terrain de recherche qui se nourrira de l'imagination. Il reste que le livre de Baby ouvre une voie. Le marxisme est depuis un siècle l'une des écoles les plus importantes de réflexion sur l'avenir, et c'est pourtant celle qui, paradoxalement, a livré sur le futur le moins de réflexions concrètes, comme si ce champ immense inquiétait les comptables de la politique du présent. Les textes, essais et romans sur le monde socialiste réalisé sont rares et minces, et considérés le plus souvent avec méfiance par ceux-là mêmes qui se soucient d'accoucher cet univers. Il n'est guère qu'un roman de la science-fiction soviétique qui entreprenne, et avec quelle timidité, d'esquisser les traits de la société d'après la révolution : c'est La Nébuleuse d'Andromède d'Efremov. Il est à souhaiter que des essais plus nombreux, plus nourris, et aussi que des ouvrages littéraires, de fiction, nous présentent le visage de ces mondes que l'on nous dit abstraitement meilleurs. Il est temps que la critique violente portée par Marx contre les utopistes de son temps soit replacée dans son contexte, que soit levée la malédiction jetée sur l'imagination. Car le monde n'est meilleur que lorsque l'imagination fleurit. Elle reste, lorsque la science existe, le tremplin de la recherche. Gérard KLEIN |

| Dans la nooSFere : 87253 livres, 112071 photos de couvertures, 83687 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |