|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

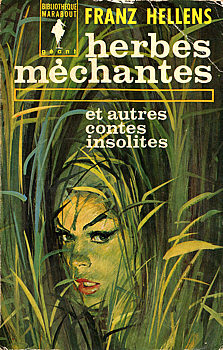

Herbes méchantes et autres contes insolites

Franz HELLENS MARABOUT - GÉRARD , coll. Bibliothèque Marabout - Géant  n° G194 n° G194  Dépôt légal : 1964 Première édition Recueil de nouvelles, 288 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant ✅ Genre : Fantastique

Quatrième de couverture

« J'aime infiniment ces contes fermes, directs, rapides, intelligents, bien distribués, bien équilibrés, et dont chacun est l'écrin d'une pensée curieuse, inatendue, frappante. Vous avez notamment vu, dans l'occultisme oriental qui savait, il y a douze ou quinze mille ans, ce que notre science commence à peine de découvrir, un filon nouveau dont vous avez déjà tiré de très estimables minerais ». Maurice Maeterlinck (Extrait d'une lettre à Franz Hellens).

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - L'Automobile fantôme, pages 5 à 23, nouvelle 2 - Tempête au Colisée, pages 25 à 58, nouvelle 3 - Le Dompteur de voix sauvages, pages 59 à 78, nouvelle 4 - Le Squelette d'or, pages 79 à 93, nouvelle 5 - Un crime incodifié, pages 95 à 108, nouvelle 6 - La Dame en noir, pages 109 à 117, nouvelle 7 - Le Double, pages 119 à 130, nouvelle 8 - L'Amour fait des miracles, pages 131 à 157, nouvelle 9 - Récit de Joseph-Arthur Ardisson-Jude, pages 159 à 178, nouvelle 10 - L'Habit du mort, pages 179 à 201, nouvelle 11 - Le Portrait récalcitrant, pages 203 à 216, nouvelle 12 - La Courge, pages 217 à 230, nouvelle 13 - Une restitution, pages 231 à 255, nouvelle 14 - Le Brouillard, pages 257 à 271, nouvelle 15 - Herbes méchantes, pages 273 à 277, nouvelle

Critiques

Franz Hellens joue la difficulté. Si quelques contes, Le squelette d'or, Récit de Joseph Arthur Ardisson Jude, rappellent la SF ; Le dompteur de voix sauvages, l'insolite à la Jean Lorrain, la déliquescence en moins, car le récit est robuste et musclé ; L'automobile fantôme, les phantasmes de la folie, et Tempête au Colisée, le classique fantastique anglo-saxon, tous les autres récits du volume ne font appel qu'à un fantastique très classique et tout en grisaille. Pas de profonds abîmes cosmiques, de grands conflits orchestrés d'orgues wagnériennes, pas le plus benoît vampire, mais la menue monnaie de la peur, des aventures grises, usées, presque banales, comme il s'en rencontre à chaque page des ouvrages recensant les faits inexplicables. Voici les fantômes familiers et classiques, qui ont cessé de nous étonner et de nous inquiéter, et dont l'apparition n'est censée susciter qu'un sourire blasé. Comment pourrait-on intéresser le lecteur sans fulgurants éclairs pour découvrir les étendues désolées de mondes extérieurs, sans faire appel à toutes les mythologies ? Par le talent. Le cas le plus banal, le plus médiocre, cent fois lu déjà, Hellens le saisit et l'immobilise dans le concret. Il sait ne pouvoir compter ni sur l'effet de surprise, ni sur les images, ni sur l'épouvante sourde, mais, sous sa plume, cette aventure si pauvre d'apparence devient vivante, et il nous oblige à croire à la réalité de ce qu'il nous rapporte, justement à force de tout insérer dans le quotidien. Dès le début, il ancre profondément dans le réel cadre et personnages, nous donnant le temps de nous imprégner peu à peu de cette atmosphère insolite, et la lente démarche de l'action permet à une autre réalité de se superposer insidieusement au quotidien. Et l'inquiétude naît de cette intrusion feutrée. Les cadres de la raison craquent soudain, mais la réalité découverte n'est ni effrayante ni hostile. Elle est autre, tout simplement, en dehors de notre expérience coutumière, mais ni plus ni moins banale. Quand Lovecraft nous empoigne et déploie ses mythes, il nous intéresse, mais nous disons : « Ce n'est pas possible, c'est trop gigantesque ». Mais ici, l'autre réalité est tellement bien accordée à notre univers, elle en est à ce point partie intégrante, que nous nous prenons à douter : « Tout cela est-il bien de l'invention ? » La réussite la plus achevée est peut-être bien Une restitution. Rien de rare : un homme de loi fait des songes prémonitoires, rencontre l'individu aperçu en rêve, s'inquiète et est amené à résoudre une énigme datant de quelques siècles. Et tout donne l'impression du réel, de faits vécus. Et, quand nous voyons que ce conte, le seul, est signé « Franz Hellens », comme un procès-verbal, nous en venons à nous demander : « Mais… mais ne s'agit-il pas d'une expérience personnelle ?…» Jacques VAN HERP |

| Dans la nooSFere : 87290 livres, 112198 photos de couvertures, 83726 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |