|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Tellur

Pierre-Jean BROUILLAUD Robert LAFFONT (Paris, France), coll. Ailleurs et demain   Date de parution : octobre 1975 Dépôt légal : 3ème trimestre 1975, Achevé d'imprimer : 9 septembre 1975 Première édition Omnibus, 224 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 13,5 x 21,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

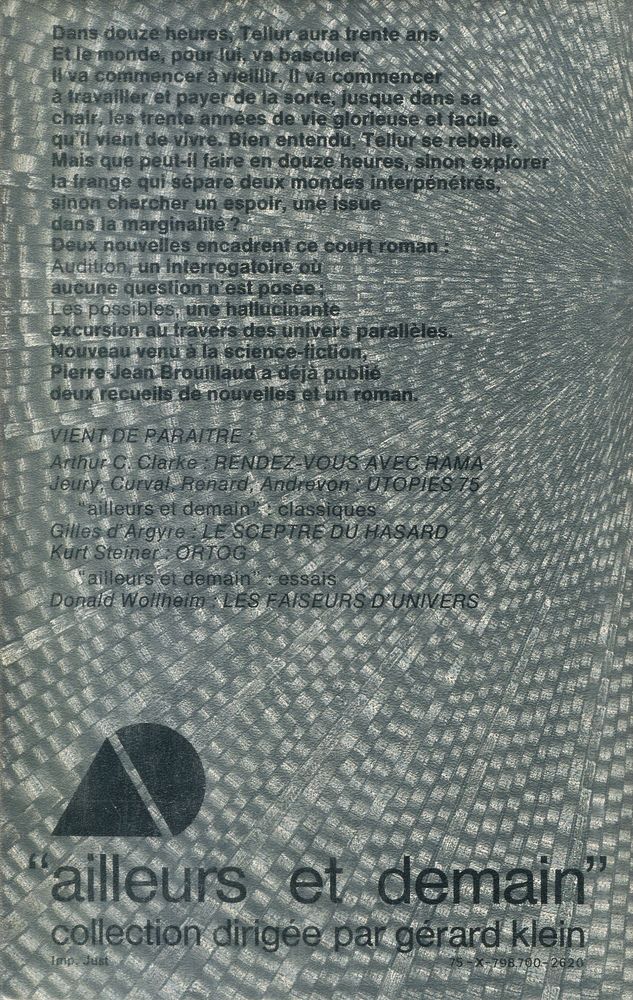

Quatrième de couverture

Dans douze heures, Tellur aura trente ans.

Et le monde, pour lui, va basculer.

Il va commencer à vieillir. Il va commencer à travailler et payer de la sorte, jusque dans sa chair, les trente années de vie glorieuse et facile qu'il vient de vivre. Bien entendu, Tellur se rebelle. Mais que peut-il faire en douze heures, sinon explorer la frange qui sépare deux mondes interpénétrés, sinon chercher un espoir, une issue dans la marginalité ?

Deux nouvelles encadrent ce court roman : Audition, un interrogatoire où aucune question n'est posée ; Les possibles, une hallucinante excursion au travers des univers parallèles.

Nouveau venu à la science-fiction, Pierre-Jean Brouillaud a déjà publié deux recueils de nouvelles et un roman.

Critiques

La tentation, pour tout auteur de SF raisonnablement en prise sur son temps, est de foncer tête baissée dans la sociale-fiction, l'anti-utopie, dans la lignée de... qui vous savez, et ils sont si nombreux, et en général si fortiches (voyez Brunner, Spinrad, Silverberg et d'autres) que le pauvre auteur, surtout s'il est Français, et s'il est néophyte, ne fait devant ses paires pas le poids : englué dans sa grande misère de néo-colonisé, il s'englue irrémédiablement. Il faut savoir se méfier des faux bons sujets : Brouillaud ne l'a pas fait, dont Tellur, basé sur l'opposition jeunes-vieux (très suspect du point de vue idéologique) rend un son irrémédiablement vieillot, que ne relève pas une écriture sans couleur qui a choisi la parabole guindée plutôt que le réalisme saignant. Deux nouvelles encadrent ce roman trop mince (ou pas assez !) : la seconde, Les possibles, n'est pas inintéressante comme texte de laboratoire, mais encore ne faudrait-il pas qu'elle vienne après les recherches de Claude Ollier (La vie sur Epsilon). Le plus faible « A et D » français. Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) En accueillant Tellur de Pierre — Jean Brouillaud au sein d'« Ailleurs et Demain », Gérard Klein affirme son intérêt pour les utopies 1 et exprime sa volonté de faire de sa collection le fer de lance de la Science-Fiction française 2. Qui est Pierre-Jean Brouillaud ? Soyons francs : avant Tellur ce nom m'était totalement inconnu et les renseignements biobibliographiques qui suivent proviennent du prière d'insérer. Né en 1927, P.J Brouillaud a été successivement enseignant (en Grande — Bretagne, en Algérie, et en France), journaliste et traducteur. « Il a publié déjà deux recueils de nouvelles et un roman » d'inspiration fantastique 3. Tellur, court roman de 180 pages, est encadré par deux nouvelles : Audition et Les possibles. Les possibles est une plongée dans un univers parallèle où les témoignages des sens ne fournissent qu'informations fausses. Comment, dans de telles conditions, « établir une forme de communication avec les possibles ? » Il faut se défier des mots, expression d'une banalité désespérante, mots étouffants qui « heurtent une paroi, mais qui ne renvoient qu'eux-mêmes, avec un son mat ». Un tel univers ne peut se pénétrer que par sympathie. Audition, interrogatoire sans question est un long monologue d'un homme dans une cellule, face à/espionné par une imprimante. Description en creux d'une société totalitaire où l'ordinateur est roi et la délation, quoique involontaire, reine et ce, sous toutes les apparences de la liberté (l'Equité). Le travail sur le texte est remarquable dans cette excitante nouvelle où l'imprimante, peu à peu, tape au-delà des mots, puisant à même la pensée de Fabien. « Je n'ai pas à me préoccuper de cohérence. Une vérité se dégagera d'elle-même, à travers ma déposition. » Tellur : la société de l'ère nouvelle est mécanisée à outrance. Mégalopoles et ordinateurs. Pour les moins de trente ans c'est l'utopie en marche dans une recherche continuelle du plaisir. Pour les « Plus-Trente » c'est la contre — utopie : Travail, déchéance, impuissance et mépris. Mais pour tous c'est une société totalitaire opérant sous une débauche de masques (« bonheur », fête, ordre naturel...). La thématique du roman n'est pas neuve, ni dans son background ni dans son idée-force 4. L'idéologie qui sous-tend le récit est passablement ambiguë. Certes, le roman dénonce le mythe de la jeunesse et les manipulations démagogiques auxquelles sont soumis les jeunes (cf. la fête du Parricide). Mais cette dénonciation n'est pas exempte d'un certain racisme anti-jeunes (symétrique du racisme anti-vieux du récit : le discours se faisant piéger par l'intrigue). La critique de notre société en voie de décomposition se fait au nom de valeurs morales peu claires. Il y a « écœurement » devant cette société sexuellement permissive (cf. le « triomphe de l'amour » p. 85). Le « délit d'invidualisme » dont fait preuve le personnage de Tellur — un Tellur aux conceptions de la femme très phallocrates : « Le rôle de la femme » est d'aider l'homme à oublier ses tourments. « Je ne suis pas seulement le corps qui donne et reçoit le plaisir 5. Je suis l'amie. Je suis la mère qui console » — fleure bon un certain anarchisme. Mais un anarchisme... de droite ? 6. Mais par-delà l'intrigue (à la veille de devenir un « Plus-Trente », Tellur 7 essaie désespérément d'échapper à son sort) et la réflexion moraliste, Pierre-Jean Brouillaud s'interroge sur le véritable rôle de l'écrivain (« Chacun de nous, lorsqu'il se présente, parle au nom de ses semblables. Il expose leurs préoccupations à travers les siennes ; il éclaire un aspect de leur vie. Il parle au nom de milliers d'autres qui, pourtant, ne l'ont chargé d'aucun mandat et qui ne le connaissent pas »), la nature du langage (« A l'époque, jouer sur les mots passait pour le comble de la subtilité. Et les mots, autant que les actes, étaient meurtriers. Au langage nous avons enlevé toute sa charge émotive. Nous l'avons assaini. C'est l'un de nos mérites ») et l'attitude du lecteur auquel on demande d'effectuer un authentique travail créatif en investissant l'œuvre de son ego (« Et vous penserez qu'en lui — le créateur — j'ai mis beaucoup de moi-même. Mais devant une œuvre n'est-ce pas le rôle du spectateur ? (...) Peut-être ne savons-nous plus imaginer parce que nous ne savons plus voir, arrêter notre regard, aller au-delà de l'impression immédiate, du spectacle tel qu'il nous est proposé »). Au-delà de la surface et de la barrière des mots 8, le lecteur est convié à pénétrer l'œuvre par sympathie, à la féconder de son propre imaginaire, à en rechercher la clé (« Cari, je me nomme Cari. A vrai dire ce n'est pas un nom mais un signe, une clé ». Dans Les possibles p. 215 et derniers mots du livre). La quête de Tellur, vaine tentative pour échapper à la « mort » du « Plus-Trente », est une métaphore de la hantise de l'impuissance littéraire. « Pour garder, un ton neutre, parler à la troisième personne » : le « il » de Tellur n'est autre que le « je » de Brouillaud. La longue nuit d'errance de Tellur, avec sa succession de « tableaux » — nuit, source de toutes les germinations et symbole des virtualités de l'existence — est l'expression des choix auxquels est confronté l'écrivain : la tricherie (dissimuler l'aspect physique, écrire avec les apparences), l'avilissante soumission au système (système social ou culturel), la drogue (fuite hors des réalités), le suicide (physique ou artistique, dérobade ultime consistant à se réfugier dans le silence). A l'aube, Tellur aura choisi. La révolte. « Mieux vaut gagner les zones interurbaines, les forêts. S'y regrouper. Des centaines, des milliers de réfractaires. Une armée qui marchera sur Nucléon ». Mais le fusil de l'écrivain, c'est sa machine à écrire. Et même si, par ses écrits, il se situe à l'avant-garde du mouvement révolutionnaire, sa révolte — attitude individualiste — est extérieure à toute pratique. L'écrivain précède ou suit, par ses analyses, l'Histoire. Il ne l'écrit pas, il la raconte. Quand parlent les fusils, l'écrivain n'a plus qu'à se retirer, son rôle de catalyseur effectué 9. « A six heures du matin, Tellur se présente de lui-même à la permanence de la Section Spéciale. » Notes : 1. Tellur suit Utopies 75 et précède Les dépossédés (sous-titrés « une utopie ambiguë ») d'Ursula Le Guin. Denis GUIOT |

| Dans la nooSFere : 87298 livres, 112239 photos de couvertures, 83734 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |