|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

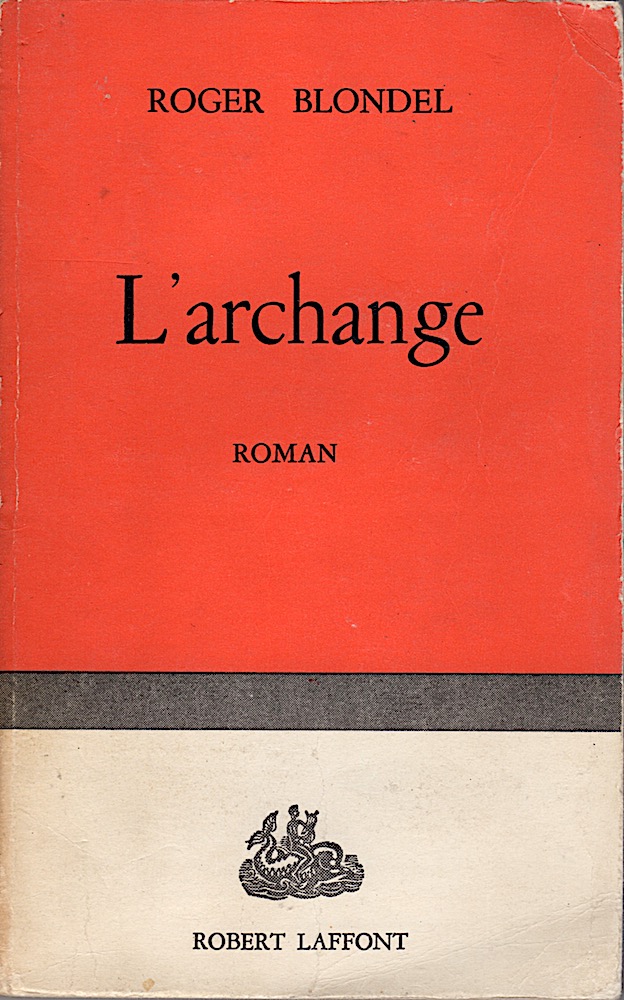

L'Archange

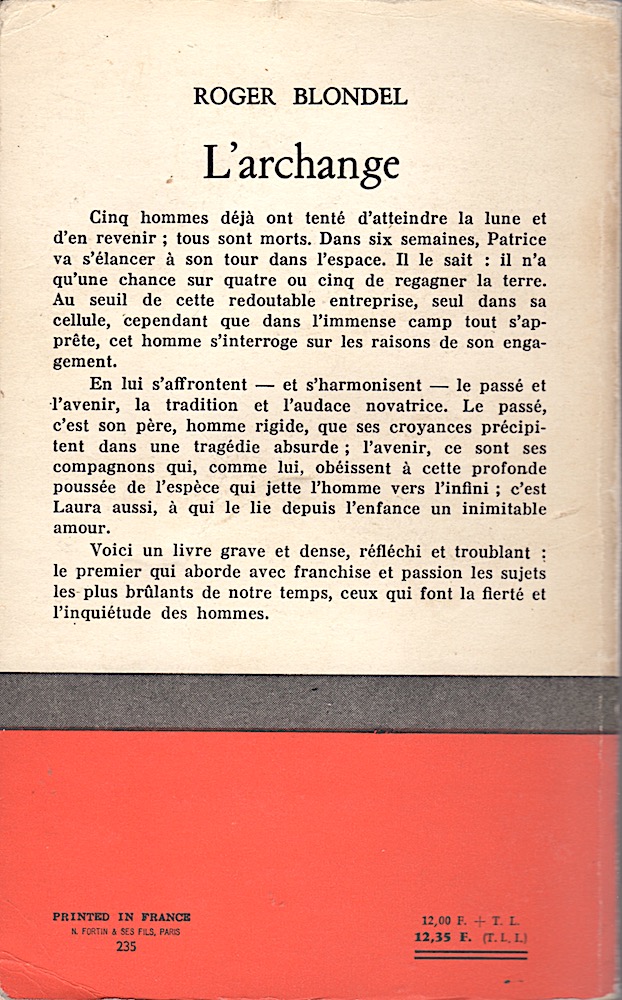

Roger BLONDEL Première parution : Paris, France : Roger Laffont, 1963 Robert LAFFONT (Paris, France) Date de parution : 3ème trimestre 1963 Dépôt légal : 3ème trimestre 1963, Achevé d'imprimer : 24 juillet 1963 Première édition Roman, 248 pages, catégorie / prix : 12,35 F ISBN : néant Format : 11,5 x 19,3 cm✅ Genre : Science-Fiction Prix : 12,00 F. + T.L. / 12,35 F. (T.L.I.)

Quatrième de couverture

Cinq hommes déjà ont tenté d’atteindre la Lune et d’en revenir ; tous sont morts. Dans six semaines, Patrice va s’élancer à son tour dans l’espace. Il le sait : il n’a qu’une chance sur quatre ou cinq de regagner la Terre. Au seuil de cette redoutable entreprise, seul dans sa cellule, cependant que dans l’immense camp tout s’apprête, cet homme s’interroge sur les raisons de son engagement.

Critiques

Sous un titre un peu trop transparent, vient de paraître un livre sévère et peut-être important, qui résonne comme un testament. L’archange, c’est l’astronaute. Mais ce n’est pas n’importe quel astronaute. Celui-ci est suspendu sur le fil d’un rasoir, en équilibre entre le passé et l’avenir. Il n’a pas encore quitté la Terre, mais déjà il tombe vers le futur. Il pense beaucoup. Peut-être un peu trop. Il a quelque chose comme cinq chances sur six de mourir, et il cherche dans son origine la raison de sa démarche. Il tente de réconcilier l’univers traditionnel et religieux de son père et les valeurs qu’il sent naître, fondées sur la science et aussi, si l’on ose dire, sur le droit à l’ignorance, c’est-à-dire sur le droit à l’interrogation. La méditation de l’astronaute, pourtant, ne résulte pas d’un doute. Elle est une prise de possession ; avant de s’élever au-dessus de la Terre, l’archange enserre d’une orbite immobile la planète qu’il porte au-dedans de lui et tâche de réconcilier ses continents contradictoires. L’astronaute s’explique, se justifie, se raconte. Il dédie son journal à son fils, c’est-à-dire à son avenir. Son ton est noble, quelquefois passionné. Sa sérénité est réelle. Il a peut-être plus de vocation pour le prêche que pour l’aventure spatiale. Est-ce cela qui nous retient tout à fait de participer à son drame ? Il y a peut-être quelque excès dans la mesure même de ce livre, en ce qu’il balance trop précisément les forces. Ce fils tout entier voué aux étoiles ne s’explique-t-il que par ce père attaché à la tradition et à la religion comme on savait l’être aux siècles des bûchers ? Il y a beaucoup de naïveté parce que trop de clarté dans la réflexion de l’archange. Sa certitude, qu’il tente de nous faire partager, résulte moins de la solidité de ses raisons que de la nécessité où il se trouve d’avoir des raisons d’agir. La père est écrasé par le Moloch de la modernité. Le fils accepte de s’y sacrifier, mais le fanatisme sous une forme nouvelle se révèle identique dans cet habit de croisé de la technique. Je décèle sous la noblesse et la sincérité certaines du propos de Roger Blondel un péril évident, celui des croyances qui fondent sur un vocabulaire toujours recommencé le mythe des seigneurs. Celui de la conception séduisante et fallacieuse qui fait de l’humanité historique une pyramide dont la pointe, composée d’hommes de fer à la conscience aiguisée, s’enfonce dans le futur et se justifie par son sacrifice. Celui, en bref, des nouvelles valeurs, de la nouvelle race, des ordres nouveaux. C’est un vertige philosophique si répandu aujourd’hui qu’il a trouvé son chantre en la personne d’un certain Teilhard, moine obscur du XXe siècle qui faillit réunir sur sa tête la double condamnation de l’église et de la science, et qui trouva d’innombrables zélateurs en la multitude de ceux qui ont abandonné la première et qui ignorent à peu près tout de la seconde. Il trouve son unique origine dans les succès peu contestables de notre technique. Nous sourions doucement aujourd’hui en songeant à la prétention des puritains d’autrefois qui attribuaient sans mollir leurs succès financiers à la bénédiction du ciel, mais nous nous comportons pour l’essentiel avec la même soif de justification théologique. Ayant élevé l’industrie du pétard à l’échelon planétaire et balancé quelques dizaines de kilos de chair humaine dans l’espace, l’homme se sent des ailes morales lui pousser au niveau des omoplates et se redécouvre une âme au fin fond de l’électronique. En bref, l’archange est en train de se savourer en tant qu’archange. Si j’ose dire, c’est un dieu arrivé. Ce qui me surprend le plus dans le personnage bâti par Roger Blondel, c’est le défaut d’émerveillement. Voici un homme qui se sent un héros. Il accepte le risque pour devenir réellement un héros. On a l’impression que ce qu’il trouvera dans l’espace l’intéresse assez peu. L’essentiel au fond, c’est de se savoir à la pointe de la pyramide, à la pointe de l’histoire. Ce n’est même pas la gloire, car notre homme est assez janséniste pour se satisfaire de ses seuls applaudissements. Il savoure par avance – et en cela est-il assez français ? – l’ombre chinoise qu’il dessinera sur le mur de l’Histoire. Je ne dis pas que cette mentalité n’existe pas. Je dis seulement qu’il est temps et plus que temps de la dégonfler. Sans quoi les archanges redescendront à bref délai sur la Terre pour piétiner les humains. Les signes de la puissance s’affublent si bien aujourd’hui de l’étiquette divine qu’ils affolent même des esprits forts. Un homme, fut-il génial, serrant dans sa main la foudre de Zeus ou s’embarquant à bord du char d’Apollon, ne fait qu’un dieu assez médiocre et fort mortel, s’il oublie une seconde la collectivité humaine qui lui a remis l’atome et la fusée, et l’océan d’incertitude où barbote sa triomphante certitude. J’ai l’impression que s’il fallait trouver une raison individuelle au destin de chaque Prométhée, c’est du côté de l’activité ludique qu’il faudrait chercher. C’est pour assouvir leur passion du jeu que les hommes de génie cherchent, et trouvent parfois. Il faudrait peut-être donner au mythe de Prométhée un sens nouveau selon lequel le titan ne serait qu’un gamin capricieux désirant faire une bonne blague aux dieux. Le jeu ne va pas sans drame. Mais Colomb avait envie d’aller voir de l’autre côté de l’océan exactement comme un enfant veut savoir ce qu’il y a de l’autre côté du mur. Einstein voulait construire une vision du monde qui le satisfît, comme un enfant démonte sa voiture mécanique. Les spationautes font un métier dangereux et excitant, Von Braun a servi avec un même cynisme deux maîtres ennemis pour qu’on lui laisse son chemin de fer électrique. J’irai même jusqu’à proposer que la marque du génie est de se désintéresser d’objectifs pratiques pour se consacrer jusqu’à la monomanie à des activités fortement structurées, mais dépourvues d’effets immédiats. L’inventeur de la roue était sans doute un doux débile qui s’est amusé très au-delà de la puberté à faire rouler des galets et qui a trouvé des tas d’astuces pour persuader ses contemporains de l’intérêt qu’il y avait à le nourrir pour ce faire. Naturellement, la réalité, avec ses nécessités économiques, opère une multitude de choix parmi les jeux nouveaux qui lui sont proposés. Certains des joueurs se révèlent même de remarquables hommes d’affaires. Mais ils ne font là qu’inventer le Monopoly. Et lorsqu’il leur arrive, comme à l’archange, d’acheter la panoplie du petit dieu, ils pénètrent seulement dans un royaume commun à tous les âges de la vie, celui de l’illusion. On trouvera de sa version moderne, dans le livre de Roger Blondel qu’il convient de lire pour sa maîtrise, une image sobre et presque convaincante. Gérard KLEIN |

| Dans la nooSFere : 87271 livres, 112158 photos de couvertures, 83707 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47158 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |