|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

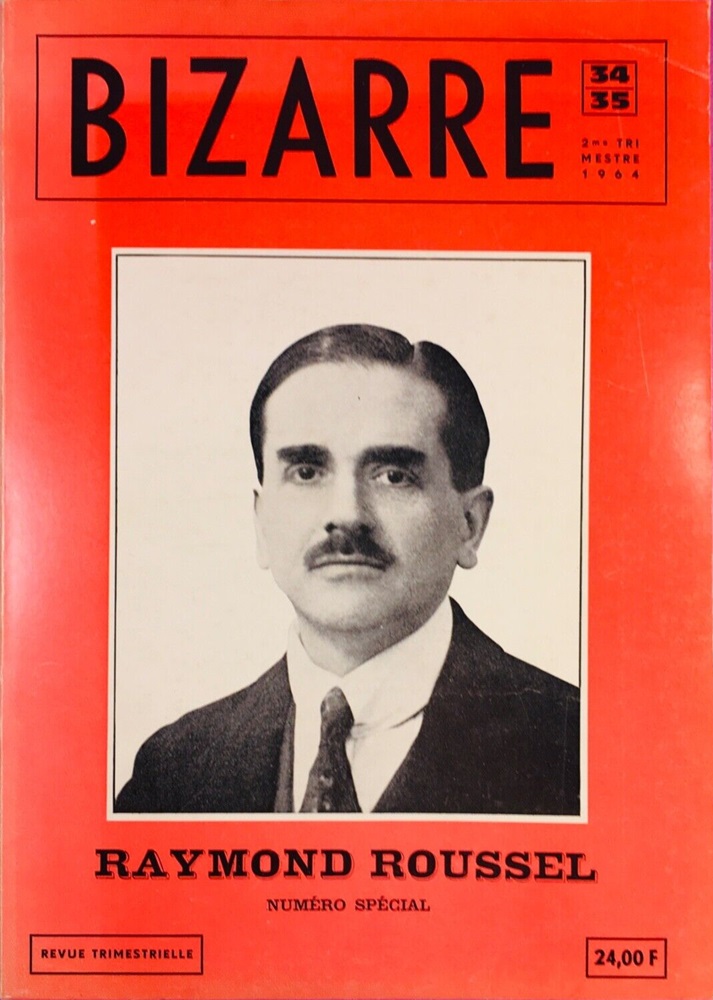

Bizarre n° 34/35 : Raymond Roussel

REVUE Cycle : Revues - Bizarre (nouvelle série)  vol. 34/35 vol. 34/35  PAUVERT (Paris, France), coll. Bizarre (revue)  n° 34/35 n° 34/35  Dépôt légal : 2ème trimestre 1964 Première édition Revue, 160 pages, catégorie / prix : 24,00 F ISBN : néant Format : 19,0 x 27,0 cm❌ Genre : Imaginaire Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Critiques

On invente certains écrivains en les lisant, parce que leurs œuvres se présentent comme des objets durs et clos plutôt que comme la continuation romanesque du monde vécu. Ils ne s'efforcent pas de faire croire. Ils ne témoignent ni du souci d'entraîner ni de celui de dépayser. Leurs livres, comme les sculptures abstraites, prêtent à la dérive du regard, attirent l'esprit dans un labyrinthe où, à force de se chercher, d'en guetter aussi l'habitant, il finit par s'en créer une apparence. Raymond Roussel est de ceux-là. Ses œuvres existent avec la même réalité singulière que les machines fantastiques et sans objet qui les émaillent. Mû par des habitudes anciennes, le lecteur cherche des interprétations et des symboles là où il n'existe que la littéralité la plus pure, et finit par s'en inventer. C'est pourquoi on peut lire Roussel de deux manières au moins. D'abord en s'émerveillant, en s'étonnant, en prolongeant le rêve au risque d'en trahir l'auteur, en découvrant l'un des plus prodigieux écrivains fantastiques de langue française – et peut-être l'un des seuls authentiques. C'est de cette manière, je crois, que Roussel eût aimé à être lu, car on conçoit mal qu'il ait pu en attendre une autre, du grand public, celui des feuilletonistes, dont il espérait l'audience. Ensuite, par une lecture plus attentive et plus fidèle, en revenant au texte strict, en se pliant à sa discipline, en le considérant non plus comme le prétexte d'une rêverie, mais en lui-même, en objet, comme une sculpture, ou plus précisément comme une image plate, immensément détaillée, dont aucun élément n'en appelle d'autres que ceux qui sont dépeints, en découvrant de la sorte la filiation souterraine et pourtant évidente qui l'unit d'un côté à Mallarmé, de l'autre à Borges. Il est aisé aujourd'hui d'opérer cette lecture – ou cette relecture – dans l'édition complète des œuvres de Raymond Roussel que publie Jean-Jacques Pauvert . Mais on fera bien d'emporter avec soi un guide pour se prémunir contre les tentations excessives de l'imaginaire. Il vient d'en paraître un, en tous points remarquables, à l'exception de quelques lacunes sur lesquelles je reviendrai. C'est le numéro de la revue Bizarre consacré à Roussel, qui constitue, sauf erreur, l'ensemble de documents le plus important jamais consacré à l'auteur. On trouvera dans ce numéro, en gros, trois types de documents. Les premiers concernent directement l'œuvre et l'homme, ainsi ce texte inédit (ou plutôt ce plan) publié aujourd'hui grâce aux soins de Michel Leiris, ou encore cette étonnante reproduction d'un article du Touring Club de France, décrivant avec photos à l'appui la maison roulante de Raymond Roussel, véritable « Maison à Vapeur » (avec la vapeur en moins) d'un des plus éminents amateurs de Jules Verne. Les seconds, extraits de presse, articles critiques contemporains de la parution des livres ou des créations des pièces de l'auteur permettent de se faire une idée de l'accueil qui leur fut réservé. Je le dis tout de suite, on est plutôt surpris de ne pas rencontrer plus de rejets violents et systématiques. Est-ce le résultat d'un choix ? On éprouve l'impression, somme toute réconfortante, que la critique n'est pas tout à fait passée à côté de l'auteur, tout particulièrement en lisant l'article de Roger Vitrac qui date de 1928. En serait-il de même aujourd'hui ? Certes, ce n'est pas sans une certaine délectation que l'on découvre, sous la plume de François Mauriac : « Un milliardaire peut tout s'offrir : un théâtre, Galipaux, des costumes de Poiret, Signoret, et surtout la tête du public. M. Roussel a voulu écrire une pièce de fou et n'y a que trop bien réussi ; car les vrais fous ne sont pas gais et sa pièce est en effet sinistre…» Mais c'est pour conclure avec un souci certain de ménager l'avenir, qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec la sincérité : « Et il y a là une sorte de frénésie morne dans l'absurde à quoi j'avoue n'avoir pas été tout à fait insensible. » La troisième catégorie de textes enfin comprend des analyses critiques extrêmement fouillées de certains aspects de l'œuvre de Roussel. L'apport de Jean Ferry, dont on connaissait déjà une Étude sur Raymond Roussel (Arcanes, 1953) est de beaucoup le plus important sinon le plus remarquable. J'en ai retenu tout particulièrement l'analyse des chants un, trois et quatre des Nouvelles impressions d'Afrique, qui, sans didactisme insupportable, constitue une introduction tout à fait nécessaire aux œuvres poétiques de Roussel, et illustre à merveille ses méthodes. Voilà, sans peine, que s'écartent les difficultés superficielles d'un écrivain réputé hermétique et que, comme il l'a voulu, l'ardeur du jeu vient seconder chez le lecteur la passion de l'image. On lira avec curiosité l'essai de François Caradec sur l'impression (typographique) toute particulière des livres de Roussel, qui montre jusqu'à quel point l'érudition – et la chance – permettent de pousser le décryptage des intentions secrètes. Je redoute de me montrer injuste en ne citant pas les autres collaborateurs de la revue, qui précisent des points d'histoire, établissent des rapports ou se livrent à des exégèses personnelles d'un intérêt à vrai dire inégal. On sera sans doute amusé, mais agacé, par l'hommage aux élégances faciles qu'un Cocteau de rigueur adresse à un talent dont il semble mal avoir compris la démarche. On regrettera surtout deux lacunes qui me paraissent importantes, dans cette appareil : on eût souhaité en effet trouver ici une biographie, même succincte, de l'auteur, dont la vie n'apparaît qu'en filigrane, par allusions, au travers des documents et des contributions. Quelques pages auraient suffi. De même, on eût aimé disposer d'une bibliographie des principaux ouvrages et articles consacrés à Raymond Roussel. Peut-être cette omission relève-t-elle d'un certain esprit de chapelle, bien discutable au demeurant, qui conduit à repousser d'une chiquenaude un essai de Robbe-Grillet qui mérite à mon sens un examen plus attentif ? Ou bien est-elle involontaire ? Elle porte, il est vrai, sur les œuvres mêmes des rédacteurs du numéro ; car nulle part ne se trouve indiquée, sauf inattention de ma part, l'existence de l'ouvrage de Jean Ferry déjà cité. Peut-être biographie et bibliographie pourraient-elles faire l'objet d'un complément ? Au total ce numéro – qui fait la part la plus belle aux œuvres théâtrales de Raymond Roussel, sans doute parce qu'elles étaient les moins bien connues – a le mérite considérable d'aider le lecteur moderne, forcément désorienté, à situer l'œuvre de Roussel. Précurseur, comme on le dit trop vite, il ne le fut pas. D'ailleurs les précurseurs n'existent pas. Chacun est de son temps et Roussel fut du sien, par ses goûts, son style, ses recherches. Mais inventeur, il le fut, et c'est ce qui importe. Gérard KLEIN |

| Dans la nooSFere : 87299 livres, 112253 photos de couvertures, 83735 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47167 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |