|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Philosophie et science-fiction

COLLECTIF Textes réunis par Gilbert HOTTOIS VRIN , coll. Annales de l'institut de philosophie de l'université de Bruxelles  Date de parution : juin 2000 Dépôt légal : 2ème trimestre 2000 Première édition Ouvrage universitaire, 160 pages, catégorie / prix : 96 FF ISBN : 2-7116-1436-0 Format : 13,5 x 21,5 cm✅ Genre : Science-Fiction Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org

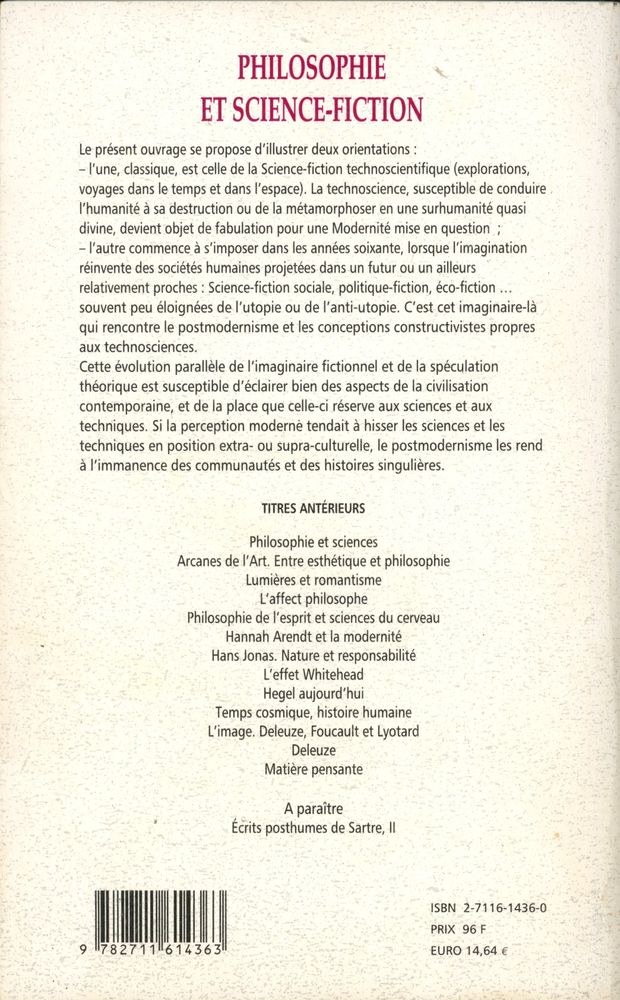

Quatrième de couverture

Le présent ouvrage se propose d'illustrer deux orientations :

— l'une, classique, est celle de la Science-fiction technoscientifique (explorations, voyages dans le temps et dans l'espace). La technoscience, susceptible de conduire l'humanité à sa destruction ou de la métamorphoser en une surhumanité quasi divine, devient objet de fabulation pour une Modernité mise en question ;

— l'autre commence à s'imposer dans les années soixante, lorsque l'imagination réinvente des sociétés humaines projetées dans un futur ou un ailleurs relativement proches : Science-fiction sociale, politique-fiction, éco-fiction ... souvent peu éloignées de l'utopie ou de l'anti-utopie. C'est cet imaginaire-là qui rencontre le postmodernisme et les conceptions constructivistes propres aux technosciences.

Cette évolution parallèle de l'imaginaire fictionnel et de la spéculation théorique est susceptible d'éclairer bien des aspects de la civilisation contemporaine, et de la place que celle-ci réserve aux sciences et aux techniques. Si la perception moderne tendait à hisser les sciences et les techniques en position extra- ou supra-culturelle, le postmodernisme les rend à l'immanence des communautés et des histoires singulières.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Gilbert HOTTOIS, Science-fiction et philosophie : une introduction, pages 7 à 11, introduction 2 - Maurice WEYEMBERGH, Temps et mémoire dans l'odyssée de l'espace d'A. Clarke, pages 13 à 41, article universitaire 3 - Guy BOUCHARD, Science-fiction, utopie et philosophie : l'art de s'étonner, pages 43 à 66, article universitaire 4 - Juliette SIMONT, "Je est un autre" : du malin génie à l'implant mémoriel (A propos du film Total recall), pages 67 à 83, article universitaire 5 - Jean-Noël MISSA, Is it safe to press the green button ? Fusion, fission et réplication cérébrales, pages 85 à 95, article universitaire 6 - Isabelle STENGERS, Science-fiction et expérimentation, pages 95 à 113, article universitaire 7 - Daniel CEREZUELLE, Amor fati : aspects de la violence technicienne, pages 115 à 128, article universitaire 8 - Gilbert HOTTOIS, Transcendances symboliques et techniques, pages 129 à 144, article universitaire 9 - François LARUELLE, Alien-sans-aliénation. Programme pour une philo-fiction, pages 145 à 156, article universitaire

Critiques

Les Annales de l'Institut de philosophie de l'Université Libre (c'est à dire laïque) de Bruxelles, éditées par une très honorable maison de la place de la Sorbonne, sont peu le lieu où le fan de SF cherche sa pitance. Or, ces huit textes plus une introduction, dus à des enseignants et des chercheurs belges, canadiens et français, devraient l'intéresser. Même si la langue est parfois abstruse, et si des références (ne serait-ce qu'à Deleuze) fonctionnent en mot de passe excluant l'étranger à la tribu. On trouvera de tout. Le pire, une page d'arithmétique pour affirmer qu'existent 87 435 univers romanesques (palpitant !), et une logorrhée sur la « violence technicienne » et sur notre société réduite à ses accidents de la route, à propos de films de Cronenberg, le tout à peine compensé par l'esquisse d'une réflexion sur la portée mythique, théologique et métaphysique de la technologie. Le plus complexe sans doute, une réflexion du coordinateur sur le lien entre SF et transcendance, à travers l'altérité et le vide. Le plus accessible, des lectures de 2001 et de ses séquelles (avec un curieux ex-cursus comparatif sur les structures narratives chez Soljénitsyne), puis de Total Recall, renvoyant au temps, à l'autre, au moi et à l'identité, au réel et à l'apparence, à la continuité de l'être et au fondement de l'identité, à la nature de l'humain et à l'avenir de l'espèce. Le plus attendu, des notes sur l'utopie, heureusement centrées sur les utopies et dystopies féminines ou féministes. Le plus apte à rapprocher des secteurs clos l'un à l'autre, le rappel de ce que la philosophie, selon le Théétète, procède du sentiment d'étonnement, et la présentation de la SF comme « expérience de pensée » utile dans les sciences humaines et sociales structurellement privées de laboratoire. Etc. Si la différenciation entre SF « technoscientifique » et SF sociale née des années soixante est plus affichée que réellement présente, on a un gisement d'idées et d'analyses, de regards à la fois compétents et professionnellement extérieurs, et puis une référence légitimante pour qui y aurait avantage, et le repérage d'autres articles, voire de fictions, qui autrement auraient échappé à l'amateur. Tout cela n'est pas négligeable. Éric VIAL (lui écrire) |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |