|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

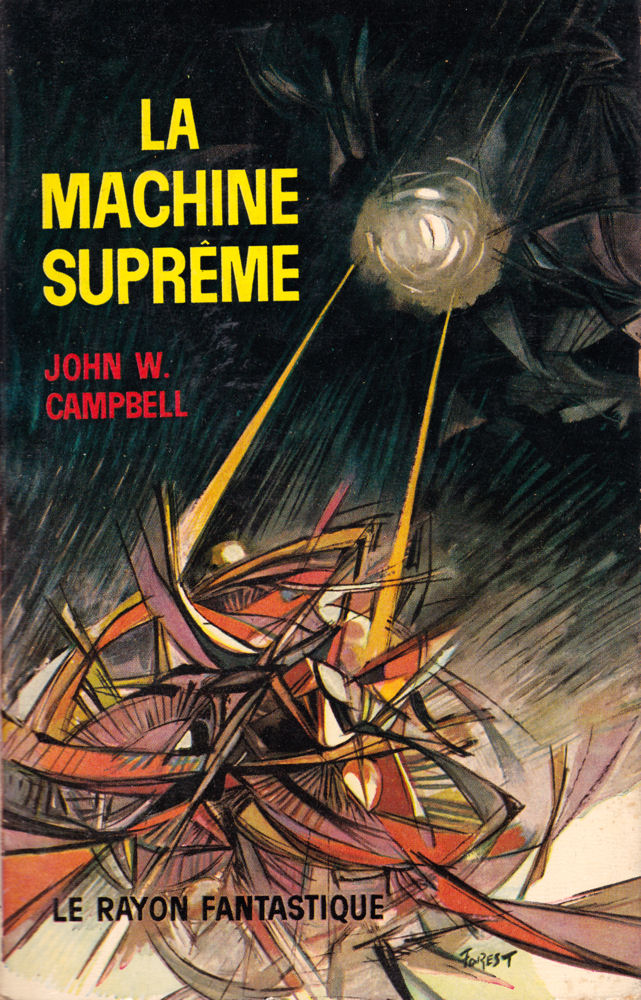

La Machine suprême

John W. CAMPBELL Titre original : The Mightiest Machine, 1936 Première parution : Astounding Stories, décembre 1934 à avril 1935. En volume : Hadley, 1947 ISFDB Traduction de Jean CATHELIN Illustration de Jean-Claude FOREST HACHETTE / GALLIMARD (Paris, France), coll. Le Rayon fantastique  n° 110 n° 110  Dépôt légal : 1er trimestre 1963 Première édition Roman, 256 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,5 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Éditeur : Hachette. Ce volume porte le numéro 110, comme "Planète d'exil" d'Arcadius. L'analyse de la liste des ouvrages dans la collection présente dans les volumes postérieurs indique qu'il s'agit bien du n° 110, le livre d'Arcadius prenant le n° 111.

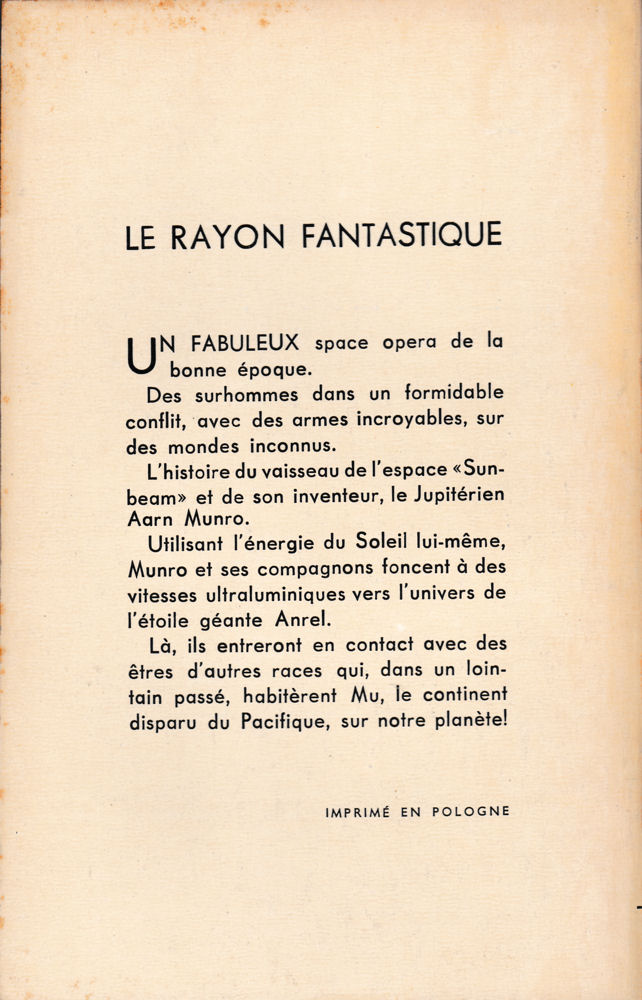

Quatrième de couverture

UN FABULEUX space opera de la bonne époque.

Des surhommes dans un formidable conflit, avec des armes incroyables, sur des mondes inconnus.

L'histoire du vaisseau de l'espace « Sunbeam » et de son inventeur, le Jupitérien Aarn Munro.

Utilisant l'énergie du Soleil lui-même, Munro et ses compagnons foncent à des vitesses ultraluminiques vers l'univers de l'étoile géante Anrel.

Là, ils entreront en contact avec des êtres d'autres races qui, dans un lointain passé, habitèrent Mu, le continent disparu du Pacifique, sur notre planète !

Critiques

John W. Campbell jr. occupe une position particulièrement importante dans l'histoire de la science-fiction. Devenu en 1937 le rédacteur en chef d'une revue dont il transforma peu après le nom en Astounding Science Fiction – et, beaucoup plus récemment, en Analog – il est, plus peut-être que tout autre, à l'origine du développement que ce genre connut à partir de 1939 sur le plan littéraire aussi bien que sur le plan purement scientifique. La seule énumération des écrivains qu'il découvrit, ou dont il publia dans Astounding les récits aujourd'hui classiques, montre sa clairvoyance et la profondeur de son influence : Robert Heinlein, A. E. van Vogt, Theodore Sturgeon, Isaac Asimov, Henry Kuttner, Eric Frank Russell, Jack Williamson ont tous été découverts ou encouragés par Campbell. Sur le plan scientifique, Campbell montre une personnalité assez déroutante : ayant obtenu un diplôme de physicien nucléaire à une époque où il n'y avait guère de demande pour de tels spécialistes – c'était en 1928 – il manifesta régulièrement, par la suite, un goût prononcé pour l'insolite et le non-conventionnel en matière de science. Il y eut son engouement pour la dianétique, cette pseudo-science que créa L. Ron Hubbard – un autre de ses « poulains » littéraires – et il y eut aussi sa période d'expérimentation dans le domaine de la perception extra-sensorielle. Depuis cette date, il tonitrue à intervalles assez réguliers contre la science officielle dans ses éditoriaux ; cela n'empêche pas la revue qu'il dirige d'être particulièrement solide d'un point de vue scientifique. Il n'est pas inutile de tenir compte de l'un et de l'autre de ces aspects de la personnalité de Campbell en abordant cette Machine suprême – tout comme il n'est pas inutile de savoir que ce récit fut publié en feuilleton en 1934 et 1935. L'auteur enfonçait à l'époque moins de portes ouvertes qu'un lecteur contemporain n'en distingue à la lecture de ce roman. Fondamentalement, celui-ci est un space-opera à la gloire non pas de l'aventurier, mais du savant. Son personnage principal, Aarn Munro, est un être physiquement difforme : il est né de parents terriens sur la planète Jupiter, et la puissante gravitation de celle-ci a obligé ses membres à se développer autrement que ceux des humains. Aarn Munro est haut de un mètre soixante-dix, il a un mètre cinquante de tour de taille, et il pèse cent quarante kilos. Campbell le place ainsi à l'écart de l'humanité et au-dessus de ses confrères les savants terriens, qu'il domine par l'étendue de ses connaissances et la fécondité de son esprit créateur. Cet esprit créateur confère une monotonie certaine au déroulement du récit : le lecteur sait bien, au bout d'une cinquantaine de pages, qu'il n'y a point de problème scientifique dont Munro ne puisse venir à bout. Et, en fait, l'action est un prétexte que Campbell se donne pour développer un certain nombre de théories et d'hypothèses scientifiques. Les dialogues dans lesquels Munro explique ces dernières à ses compagnons deviennent rapidement fastidieux. L'idée centrale est celle d'un voyage d'exploration intersidéral à bord d'un astronef qui utilise l'énergie stellaire : la machine suprême du titre n'est autre que le soleil. Les découvertes que font les explorateurs auprès d'une race ayant jadis habité la Terre, et aussi le manichéisme expliqué qui est à l'origine de vastes batailles dans l'espace, ce sont là des idées qui étaient encore relativement peu familières à l'époque où Campbell écrivait les exploits de Munro. Ce roman est représentatif d'un chapitre de l'histoire de la science-fiction que le lecteur français connaît généralement mal : on peut y voir une des œuvres liant la pure science-fiction – dont Hugo Gernsback fut l'apôtre – à la période d'épanouissement qui coïncida avec les années de guerre, lorsque les principaux écrivains du genre se souciaient à la fois de la cohérence scientifique et de la consistance du style. Campbell a contribué au développement de la première et de la seconde, dans ce roman comme dans plusieurs autres de ses récits de l'époque. Regrettons cependant que la traduction ne contribue point à alléger le style de la narration. Présenté dans une version plus nerveuse, le roman eût mieux retenu l'intérêt du lecteur français de 1963. Demètre IOAKIMIDIS |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |