|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

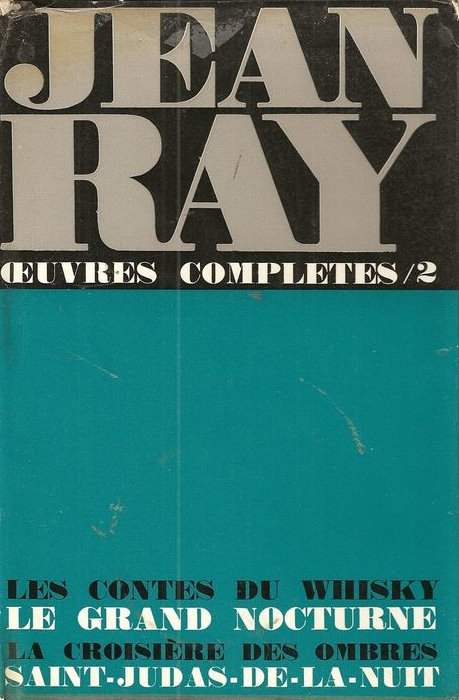

Oeuvres complètes / 2

Jean RAY Cycle : Jean Ray - Oeuvres complètes  vol. 2 vol. 2  Robert LAFFONT (Paris, France) Dépôt légal : janvier 1964 Recueil de romans ISBN : néant ❌

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Irish whisky, pages 13 à 26, nouvelle 2 - À minuit, pages 27 à 28, nouvelle 3 - Le Nom du bateau, pages 29 à 32, nouvelle 4 - Un conte de fées à Whitechapel, pages 33 à 38, nouvelle 5 - La Fortune d'Herbert, pages 39 à 42, nouvelle 6 - Dans les marais du Fenn, pages 43 à 46, nouvelle 7 - La Nuit de Camberwell, pages 47 à 50, nouvelle 8 - Petite femme aimée au parfum de verveine..., pages 51 à 55, nouvelle 9 - Le Saumon de Poppelreiter, pages 56 à 59, nouvelle 10 - Entre deux verres, pages 60 à 63, nouvelle 11 - Josuah Güllick, prêteur sur gages, pages 64 à 71, nouvelle 12 - La Vengeance, pages 72 à 75, nouvelle 13 - Mon ami le mort, pages 76 à 80, nouvelle 14 - Le Crocodile, pages 81 à 84, nouvelle 15 - Une main, pages 85 à 87, nouvelle 16 - La Dernière gorgée, pages 88 à 91, nouvelle 17 - Le Singe, pages 92 à 96, nouvelle 18 - La Fenêtre aux monstres, pages 97 à 99, nouvelle 19 - Minuit vingt, pages 100 à 104, nouvelle 20 - La Bête blanche, pages 105 à 111, nouvelle 21 - Le Gardien du cimetière, pages 112 à 121, nouvelle 22 - La Bonne action, pages 122 à 124, nouvelle 23 - Le Tableau, pages 125 à 129, nouvelle 24 - L'Observatoire abandonné, pages 130 à 134, nouvelle 25 - Les Étranges études du Dr Paukenschlager, pages 135 à 142, nouvelle 26 - La Dette de Gumpelmeyer, pages 143 à 149, nouvelle 27 - Herr Hubich dans la nuit, pages 150 à 156, nouvelle 28 - Le Bout de la rue, pages 159 à 171, nouvelle 29 - La Présence horrifiante, pages 172 à 179, nouvelle 30 - Mondschein-Dampfer, pages 180 à 198, nouvelle 31 - Le Grand nocturne, pages 201 à 237, nouvelle 32 - Les Sept châteaux du Roi de la Mer, pages 238 à 247, nouvelle 33 - Le Fantôme dans la cale, pages 248 à 258, nouvelle 34 - La Ruelle ténébreuse, pages 259 à 298, nouvelle 35 - La Scolopendre, pages 299 à 304, nouvelle 36 - Quand le Christ marcha sur la mer, pages 305 à 312, nouvelle 37 - Le Psautier de Mayence, pages 313 à 346, nouvelle 38 - Saint-Judas-de-la-Nuit, pages 347 à 430, roman

Critiques

Ce n’est pas aux lecteurs de Fiction qu’il est nécessaire de présenter Jean Ray, puisqu’ils ont pu le découvrir dans le numéro 9 déjà, par sa Ruelle ténébreuse, précisément comprise dans ce volume. C’était bien d’une découverte qu’il s’agissait, à l’époque, pour l’immense majorité des lecteurs français. Les œuvres de Jean Ray ne se trouvèrent pendant longtemps que chez des éditeurs peu connus, et dans des ouvrages aux tirages souvent modestes. Mais nous avons changé tout cela. C’est tout au moins ce qu’est en droit de se dire Maurice Renault, dont les efforts sont très justement relevés dans la Chronologie sommaire de la vie et des œuvres de Jean Ray par Henri Vernes, sur laquelle s’ouvre ce volume. Les lecteurs de Fiction connaissent, en général, les plus importants des récits contenus dans ces pages, exception faite du roman assez court qu’est Saint-Judas-de-la-nuit, écrit en 1963. D’après cette chronologie, les années de parution des recueils de nouvelles qui complètent ce volume sont 1925 pour les Contes, 1932 pour la Croisière, 1942 pour Le Grand Nocturne. Le thème principal de ces nouvelles est la rencontre avec l’Inconnu. Rencontre très différente de celle qui se produit dans les pages d’un Lovecraft ; l’Inconnu, pour Jean Ray, peut prendre les formes les plus diverses, les plus effrayantes mais aussi les plus saugrenues ; s’il inspire parfois la terreur, il peut également, à l’occasion, annoncer une œuvre de justice, ou produire même un rire qui ne doit rien à la folie. Alors que les personnages de Lovecraft découvrent une menace et fuient terrifiés lorsqu’ils ne perdent pas la vie ou la raison, ceux de Jean Ray réchappent souvent de ces rencontres, pour se replonger dans la brume d’où on les avait vu sortir, ou pour se verser prosaïquement un autre verre. Le brouillard et le whisky se retrouvent en effet dans la plupart des Contes du premier recueil. On est comme devant des déchirures dans la trame de l’existence quotidienne, des déchirures par lesquelles on peut entrevoir ou deviner l’Inconnu. Cet Inconnu est, pour Jean Ray, le prétexte d’idées superbement originales, délicieusement saugrenues, ou parfois même, mais oui, curieusement sentimentales. L’auteur ne joue avec elles que le temps d’un rêve, prodigue de son imagination : en quelques pages, le climat est créé, l’Inconnu fait son apparition, puis il disparaît. Il prend la forme du Saumon de Poppelreiter, cet animal qui pourrait bien être en fin de compte un saumon-garou – à moins qu’il ne provienne des simples vapeurs de l’alcool ? Il se démasque à travers la pendule qui, à Minuit vingt, assassine son propriétaire. Il provoque, dans Irish whisky, cette transformation progressive d’un humain en araignée (au fait, Georges Langelaan, auteur de La mouche, aurait-il connu cette nouvelle ? Il y a un passage, dans Irish whisky, qui annonce le notoire récit repris dans les Nouvelles de l’anti-monde. La transformation est révélée de façon beaucoup plus brutale, chez Jean Ray : il n’y a aucun suspense arbitrairement prolongé, mais la découverte soudaine et hideuse. Qu’on en juge : À la place de la bouche, une dégoûtante trompe hérissée de crochets et de poils bâillait, et autour de la tête, atrocement déformée, de nombreux yeux jetaient leur regard de flamme, et de sang. Et puis… pouah ! il croqua la mouche avec délices !). Dans ce fantastique-là, toute explication rationnelle est impossible, tout comme on ne saura jamais comment s’est animé Le tableau dont le personnage s’anime pour venger son auteur, ni pourquoi la main de Josuah Gullick, prêteur sur gages, agit soudainement selon une volonté indépendante. Mais l’univers de Jean Ray admet d’autres formes de l’étrange, de l’eau de rose (ou plutôt l’odeur de chloroforme) d’Un conte de fées à Whitechapel à l’insolite expliqué de La fenêtre aux monstres ou de L’observatoire abandonné. Ce que ces récits ont en commun, c’est la narration bâtie comme à coups de couteau, nerveuse et brusque, mais aussi singulièrement envoûtante. C’est aussi l’atmosphère, que les brouillards de Londres symbolisent assez clairement : une pénombre menaçante, impénétrable, d’où n’importe quoi peut surgir, à l’instant où l’on s’y attend le moins… La croisière des ombres comprend trois récits, plus longs que les Contes. L’Inconnu y apparaît de façon moins soudaine, mais sa menace insinuante imprègne toute l’action. Ces nouvelles, dont Mondschein-Dampfer se déroule dans un brouillard berlinois, marquent une transition entre les Contes et Le Grand Nocturne : Jean Ray donne l’impression de s’y « faire la main » en maîtrisant progressivement une narration plus développée. Et c’est ensuite Le Grand Nocturne, cette magistrale réussite qui donne son titre à un recueil dont deux autres récits méritent, également, le titre de chef d’œuvre : La ruelle ténébreuse et Le Psautier de Mayence. Le développement est en tous points admirable, tant du point de vue littéraire que du point de vue psychologique. Le désir de lutter contre l’Inconnu se précise clairement, et il est rejoint par l’ambition d’en savoir plus long, afin d’en tirer profit si possible. Si les autres récits de ce recueil sont moins mémorables, ils sont cependant à peine moins réussis, dans des genres moins amples toutefois. Dans cette nouvelle au titre paradoxalement féminin, La scolopendre, l’Inconnu joue à cache-cache avec les personnages, adoptant passagèrement un déguisement d’explication rationnelle afin de mieux triompher sur la fin. Et comment ne pas être alléché par un titre aussi beau que Les sept châteaux du roi de la mer ? Pourtant, c’est une sublime pirouette au lecteur que Jean Ray a dissimulée là-derrière. Tout cela porte la marque d’un maître – et cette marque, c’est le style, splendidement tourmenté, successivement familier, allusif ou gothiquement ouvragé. Ce style, chez Jean Ray, est le reflet de l’univers de l’auteur, où le quotidien débouche sur le terrifiant, où les tournures somptueusement désuètes prouvent que le temps peut être aboli, et où les éclairs jaillissent soudainement pour illuminer une apparition fantomatique. Dans Saint-Judas-de-la-nuit, le style demeure intact : ce titre très beau suffirait à l’affirmer. Mais le récit lui-même déçoit quelque peu, pour une raison très simple : il tourne court. Ainsi que l’indique le titre du premier chapitre, Jean Ray met ses pièces en place sur l’échiquier, et ces pièces ont la beauté de celles que l’on associe à un tel joueur. Il y a un grimoire médiéval, la châsse de saint Sébald où voisinent escargots, enfants, insectes et apôtres figés, des étudiants qui suivent des sentiers divergents, un garçon revêtu soudainement de pouvoirs mystérieux, une abbaye désaffectée, bien d’autres encore. L’action, comme celle de Malpertuis, franchit les siècles pour s’arrêter au dix-neuvième, mais chacune des pistes dont l’auteur dessine le commencement se développe de façon trop brève. Leur convergence, le dénouement de l’action, est trop hâtif lorsqu’on le compare aux superbes figures du départ. Pour en revenir à la comparaison de l’échiquier, le lecteur a l’impression de jouer contre un maître qui, après une ouverture brillante et un développement solide, abandonnerait soudainement alors que sa position est excellente. Il est à souhaiter que Jean Ray trouve un jour l’envie de compléter l’histoire de la châsse de saint Sébald : il n’a fait que mettre son lecteur en appétit en ces pages. Mais celles-ci ont tout de même cette qualité intemporelle, fantasmagorique et concrète à la fois, qui caractérise le monde de Jean Ray. Le livre – est-il besoin de le dire ? – a sa place chez tous ceux qui aiment l’insolite. Ce dernier terme s’applique aussi bien à ce que l’auteur raconte qu’à la façon dont il fait son récit. Demètre IOAKIMIDIS |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |