|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Le Congrès de futurologie

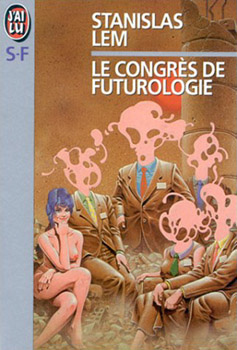

Stanislas LEM Titre original : Kongres futurologiczny ze wspomnien ljona tichego, 1971 Première parution : Wydawnictwo Literackie, 1971 ISFDB Cycle : Ijon Tichy vol. 1  Traduction de Anna LABEDZKA & Dominique SILA Illustration de Philippe CAZA J'AI LU (Paris, France), coll. Science-Fiction (1992 - 2001, 3ème série - dos violet/blanc)  n° 1739 n° 1739  Dépôt légal : mai 1995 Roman, 160 pages, catégorie / prix : 2 ISBN : 2-277-21739-5 ✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Né en 1921 à Lemberg en Pologne, Stanislas Lem est l'auteur de romans, de nouvelles, d'essais scientifiques traduits en vingt-six langues. Il est membre fondateur de la société polonaise d'astronautique. En cette fin du XXe siècle, le nombre des futurologues croît à la vitesse grand V et il va de soi que ces messieurs colloquent énormément, dans des hôtels ***** de préférence. Mais pourquoi diable avoir choisi, cette fois, le Hilton de Costaricana ? se demande le Pr Tichy en arrivant dans cette ville qui paraît bien nerveuse. Le matin même, en effet, des terroristes ont enlevé le consul des Etats-Unis et à peine la première séance de travail du congrès s'est-elle engagée que des combats de rues, fort bruyants, éclatent. A quoi, en douce, le gouvernement riposte en glissant dans l'eau potable des doses massives de supercarésine et de félicitol. Hagard, traqué, le Pr Tichy se réfugie dans les égouts. Lorsqu'il reprend ses esprits en 2039 — quarante ans après — la psychimie règne sur le monde. Le Pr Tichy croyait avoir tout vu. Erreur ! Il n'a encore rien vu ! Critiques des autres éditions ou de la série

Aux yeux de tout amateur éclairé, un ouvrage de SF qui manie les univers emboîtés et la falsification des apparences se place très « naturellement » (cette illusion du « naturel » au cœur du culturel !) dans la filiation de Philip K. Dick. Ijon Tichy était venu à Costaricana, tout simplement, pour assister à un congrès de futurologie. Mal lui en prit : des terroristes choisissent ce moment pour transformer la ville en champ de bataille, et le gouvernement pour répliquer brutalement. Des psychotropes diffusés massivement par l'eau potable font du Hilton et des environs, puis sans doute de la cité ou du pays tout entier, des théâtres d'illusions rudement réalistes. De monde rêvé en monde cauchemardé, Tichy finit par débarquer en 2039 — ou du moins le croit-il — dans un New York utopique à souhait, où règne l'universel bonheur et la paix définitive. Grâce à la psychimie. Mais cette utopie ne résiste pas à l'esprit critique de Tichy, qui découvre bien vite combien les apparences, encore et toujours, ne sont que miroirs trompeurs. Le « réel » New York de 2039 n'a rien à envier à l'Amérique de Dick ni aux para-mondes de Mensonges & Cie. Un restaurant luxueux n'est qu'un sous-sol sordide où les convives s'entassent pour avaler une nourriture infecte. Tichy tente d'échapper à cet avenir et d'entraîner l'un des responsables de cet enfer dans la mort : sautant d'un gratte ciel, il se retrouve... dans les égouts sous le Hilton de Costaricana en proie à l'agitation révolutionnaire. Oui, plus dickien, c'est duraille. Mais Le congrès de futurologie, que J'ai Lu réédite, est signé Stanislaw Lem. Et la tradition littéraire du polonais est bien différente : sa satire tient davantage du conte philosophique, et sa mise en scène d'un futur fou est aussi lecture des romans (Dick entre autres) qui tentent de rendre compte de cette tendance folle et autodestructrice de l'espèce humaine. Ce roman sur les perceptions ne cesse de détruire habilement la construction romanesque de son propre récit : Lem remet en cause ce qu'il écrit quelques pages auparavant. On a rarement atteint ce point de finesse et de réussite, laissant pantois tout à la fois les personnages et le lecteur. Épistémologique, Lem, comme l'avança Bozzetto ? Ijon Tichy nous montre que les certitudes sont malsaines, et qu'il ne faut cesser de s'interroger : le long passage dans l'univers de 2039 se résout en une demi-page, et le romancier plante là ceux qui lui ont fait confiance jusqu'alors, vous et moi ! Il ne faut même pas croire la littérature ! Dominique WARFA (lui écrire) (site web)

A l'occasion d'un congrès de doctes futurologues dans une République imaginaire d'Amérique Latine, un emboîtage d'univers subjectifs qui est aussi la mise en boîte d'une certaine SF à la sauce américaine : passé ce qui parait être une satire très réussie de romans semi-utopiques tels que L'enfant de la science d'Heinlein ou L'âge du plaisir de Pohl, Lem détruit strate par strate les « illusions » qu'il a construites, laissant ses personnages comme ses lecteurs nus jusqu'à l'os. Plus qu'une anti-utopie dont les mécanismes frappent constamment juste (pharmacopée omniprésente maintenant les citoyens dans l'assujettissement le plus total — jusque et y compris en modifiant leur perception de l'environnement), le récit fonctionne comme un anti-roman, une anti-SF, une négation de la création conjecturale rationnelle romanesque chère à Versins. Ces préoccupations fort sérieuses n'ont pas empêché Lem de jouer en maitre avec le vocabulaire de son XXIe siècle (mais ses traducteurs ont été à la hauteur). Citons seulement quelques-unes des innombrables variations sur le terme robot : nécrobot, hydrobot, robustre, homignon, altrinot, cyberlope, autobath, turbinot, etc.) et cette perle : braquemart — qui désigne « un hold-up dans une banque de sperme ». Dans le ton de Mémoires trouvés dans une baignoire, mais infiniment plus réussi. Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Le Congrès , 2013, Ari Folman (Moitié prise de vue réelles, moitié animation...) |

| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112118 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |