|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

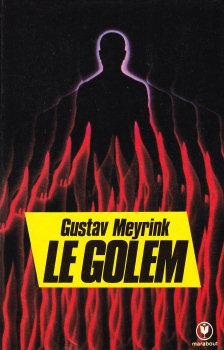

Le Golem

Gustav MEYRINK Titre original : Der Golem, 1915 Première parution : Leipzig, Empire allemand : Kurt Wolff Verlag, 1915 ISFDB Traduction de Denise MEUNIER MARABOUT - GÉRARD (Verviers, Belgique), coll. Bibliothèque Marabout  n° BM387 n° BM387  Dépôt légal : octobre 1985 Réédition Roman, 256 pages, catégorie / prix : 4 ISBN : 2-501-00723-9 Format : 11,5 x 18,0 cm✅ Genre : Fantastique Couverture © atelier Sacha Kleinberg / P.A. Simon / Image bank.

Autres éditions

ÉMILE-PAUL FRÈRES, 1929 GARNIER-FLAMMARION, 2003 HACHETTE HEROES, 2023 MARABOUT - GÉRARD, 1971, 1971, 1979 POINTS, 2025 RBA, 2022 RETZ, 1977, 1977 in Les Évadés des ténèbres, Robert LAFFONT, 1989 STOCK, 1969, 1978, 1992, 2002

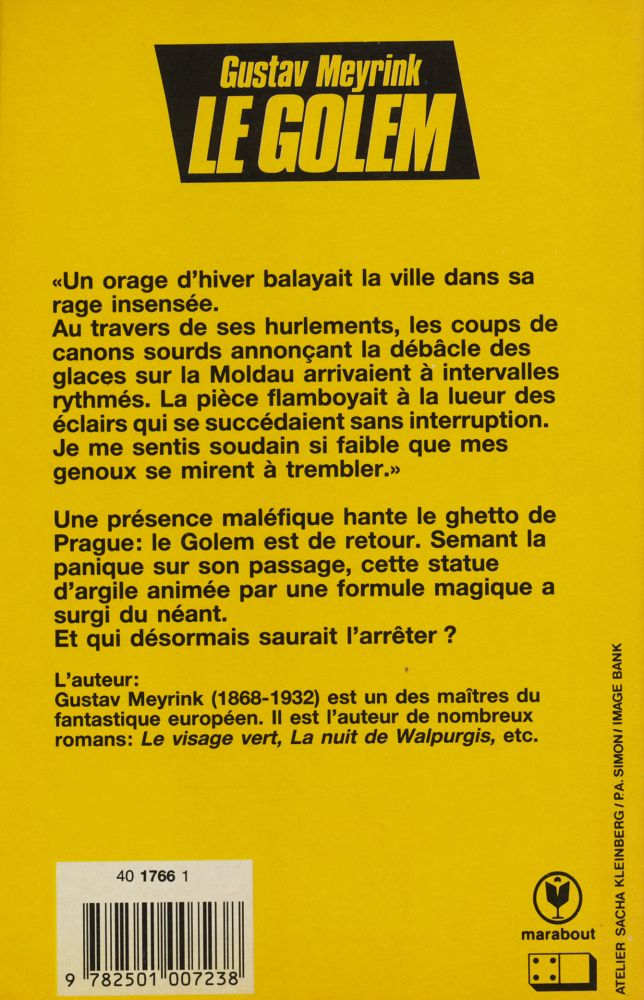

Quatrième de couverture

« Un orage d'hiver balayait la ville dans sa rage insensée.

Au travers de ses hurlements, les coups de canons sourds annonçant la débâcle des glaces sur la Moldau arrivaient à intervalles rythmés. La pièce flamboyait à la lueur des éclairs qui se succédaient sans interruption. Je me sentis soudain si faible que mes genoux se mirent à trembler. »

Une présence maléfique hante le ghetto de Prague : le Golem est de retour. Semant la panique sur son passage, cette statue d'argile animée par une formule magique a surgi du néant.

Et qui désormais saurait l'arrêter ?

L'auteur :

Gustav Meyrink (1868-1932) est un des maîtres du fantastique européen. Il est l'auteur de nombreux romans : Le visage vert, La nuit de Walpurgis, etc.

Critiques des autres éditions ou de la série

C’est la troisième fois que ce roman, l’un des sommets de la littérature fantastique, est présenté au public français. Et déjà, voici plus de six ans, dans son n° 110, Fiction avait eu l’occasion d’en rendre compte à ses lecteurs. Toutefois, peut-être n’est-il pas inutile d’ajouter quelques réflexions sur un ouvrage aussi étrange, aussi « hors série » que Le Golem. D’abord, la nouvelle édition nous donne une traduction de Mme Denise Meunier. Précédemment, d’autres éditeurs avaient publié une version signée du Dr Etthoffen et de M. Perrenoud, qui était peut-être fidèle littéralement, mais parfois d’un français un peu abrupt. Sans doute y a-t-il plus de souplesse chez Mme Meunier, mais surtout, ce qui frappe lorsqu’on compare les deux textes, c’est la difficulté certaine que tous ces traducteurs ont dû rencontrer dans leur tâche. J’ignore la langue allemande ; je serais donc incapable de suivre la pensée de Meyrink dans l’ouvrage original, mais j’imagine volontiers qu’il ne doit pas être aisé d’en saisir les nuances subtiles à travers les contours, les replis qu’elle offre, et que l’on devine dès qu’on juxtapose les deux versions. Le Golem traite du plus noble problème que l’esprit humain se soit jamais posé : celui de l’Immortalité, et il est bien curieux d’observer le procédé dont a usé Meyrink pour « imager » son sujet. En ce roman – écrit à la première personne – il nous propose un narrateur anonyme, peut-être un « prolongement » de lui-même, que certaines circonstances et les lacis d’une songerie nocturne vont amener à s’identifier avec un personnage inconnu de lui, Athanasius Pernath, auquel il a emprunté par mégarde un chapeau, et dont, par une sorte d’osmose, il va vivre… ou « revivre » la destinée. Or, révélons-le tout de suite, bien que, dans le livre, ce ne soit dit qu’assez tard, ce Pernath est le double exact de notre Narrateur. Et la surnaturelle aventure que ce dernier va poursuivre tout au long de sa rêverie lui permettra finalement de voir son double, l’hypothétique Pernath, échappant à l’échéance commune de la mort, accédant à un merveilleux empyrée. Ce qui est caractéristique, Ici, c’est l’emploi de ce thème du double idéal et triomphant. Car, précisément à l’époque où Meyrink composait Le Golem, un savant psychologue allemand, le Dr Otto Rank, écrivait une remarquable étude, depuis traduite en français, sur le même thème du Double, si fréquemment exploité en littérature (cf. Hoffmann, J-P. Richter, Musset, Heine. Edgar Poe, Dostoïevski, Ewers, etc.). Il s’agit là selon Otto Rank, « … d’un sentiment profondément ancré dans l’âme humaine, à savoir : les relations de l’individu avec son propre Moi, et la menace de sa destruction complète par la mort, que l’homme essaye d’annihiler par toute cette série de Mythes basés sur la croyance en son immortalité… » Il est douteux que Meyrink ait connu Otto Rank, du moins à cette époque (1914-1915). Mais n’est-il pas frappant qu’il soit allé, lui aussi, tout droit au complexe psychologique du double lorsqu’il s’est agi pour lui de projeter cette même préoccupation d’immortalité sur une trame romanesque ? L’action du Golem se déroule dans la vieille ville de Prague. Meyrink en a brossé des tableaux saisissants, notamment ceux du ghetto aujourd’hui démoli, où croupissait une population misérable, mais profondément mystique. Parmi les légendes juives locales, l’une des plus vivaces était celle du Golem : simple masse d’argile pétrie en forme humaine et animée par l’art magique du célèbre rabbin Loew, le Golem a échappé à son créateur et, depuis, il est voué à une errance inconsciente. Il apparaît trois fois par siècle, étant toujours l’intersigne de calamités ou d’événements graves. Cela, c’est le conte populaire. Meyrink y a puisé une signification plus ésotérique. Je me garderai bien d’une analyse précise de l’action qu’il a imaginée. Laissons aux lecteurs du Golem les surprises que leur réserve une Prague tour à tour somptueuse, minable et spectrale. Toutefois, qu’il soit permis de saluer une rare réussite dans la création de l’« atmosphère », dans la manière de camper des figures extraordinaires… … et d’abord le héros central, cet Athanasius Pernath, modeste ciseleur de gemmes, qui, pour avoir reçu la visite du Golem, prend peu à peu conscience d’une énigme qu’il porte au fond de son âme. Bien qu’il réside dans le ghetto, Pernath n’est pas un Juif, mais un aristocrate frappé d’amnésie. Il y a eu dans son passé une tragédie affreuse, et on a dû lui faire subir l’hypnose magnétique pour l’arracher à des souvenirs trop cruels. En sa mémoire, une case demeure vide, qu’il serait périlleux d’explorer. Dans la structure du roman, ce recoin obscur trouve une équivalence symbolique en une chambre grillée, condamnée, au fond d’une vieille maison du voisinage, une chambre où nul n’a accès, sauf peut-être le Golem… Pourtant, Pernath sera conduit vers cette chambre secrète, et y franchira le grand tournant de son destin… Autour de lui gravitent d’autres personnages en haut relief, chacun portant son tourment. N’en nommons que quelques-uns l’immonde brocanteur Wassertrum, le pathétique étudiant Charousek, la frivole et puérile Angélina, amie d’enfance de Pernath et qui vient tout à trac lui demander secours. Pernath se trouverait enlisé dans un sanglant imbroglio le conduisant à la mort, si, pour son salut, pour l’accomplissement de son évolution spirituelle. Il n’avait rencontré deux êtres d’élection : l’archiviste kabbaliste Hillel et sa fille Mirjam, l’une des plus pures, des plus suaves créatures qu’il soit possible de découvrir entre les feuillets d’un livre… Il convient surtout de souligner les qualités dramatiques du récit de Meyrink. Ce qui vient d’en être dit sommairement ici ne doit pas laisser croire à une suite de visions évanescentes. Sans doute l’auteur a-t-il enrobé sous son affabulation quelques concepts chers aux occultistes, mais, sur le devant de la scène, une action très drue, très matérielle, ne cesse de captiver. Les décors sont solidement plantés, savamment peints. Chaque scène est traitée avec précision et réalisme. Il y a là une méticulosité balzacienne. Le Golem est probablement le chef-d’œuvre de Gustav Meyrink, et suffit à placer celui-ci au rang des maîtres-écrivains. Jean Louis BOUQUET Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes Jean-Pierre Fontana : Sondage Fontana - Fantastique (liste parue en 2002) Patrick Marcel : Atlas des brumes et des ombres (liste parue en 2002) Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Le Golem , 1915, Paul Wegener & Henrik Galeen (Film muet) Golem and the Dancing Girl (The) , 1917, Rochus Gliese & Paul Wegener (Film muet) Le Golem , 1920, Paul Wegener & Carl Boese (Film muet) Le Golem , 1936, Julien Duvivier Emperor and the Golem (The) , 1951, Martin Fric Le Golem , 1967, Jean Kerchbron (Téléfilm) Golem , 1980, Piotr Szulkin Golem (The) , 1995, Lewis Schoenbrun (Court Métrage) Golem (The) , 2000 (Téléfilm) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |