|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

L'Autre côté du rêve

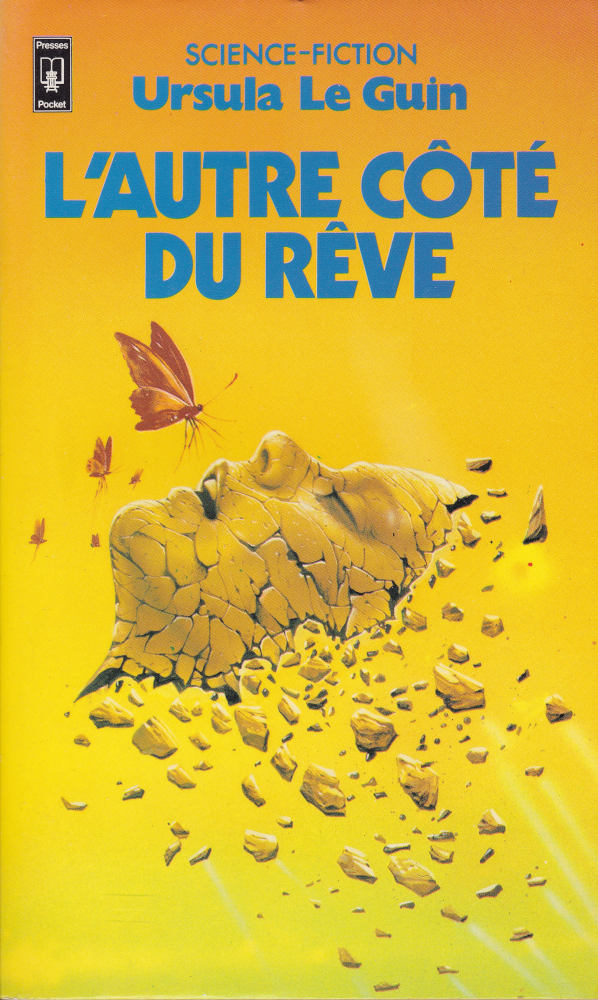

Ursula K. LE GUIN Titre original : The Lathe of Heaven, 1971 Première parution : New York, USA : Ultimate Publishing, Amazing Science Fiction Magazine, mars et mai 1971. En volume : Charles Scribner's Sons, octobre 1971 ISFDB Traduction de Henry-Luc PLANCHAT Illustration de Wojtek SIUDMAK POCKET (Paris, France), coll. Science-Fiction / Fantasy  n° 5178 n° 5178  Dépôt légal : mars 1984, Achevé d'imprimer : 18 mai 1984 Réédition Roman, 192 pages, catégorie / prix : 2 ISBN : 2-266-01388-2 Format : 10,8 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org

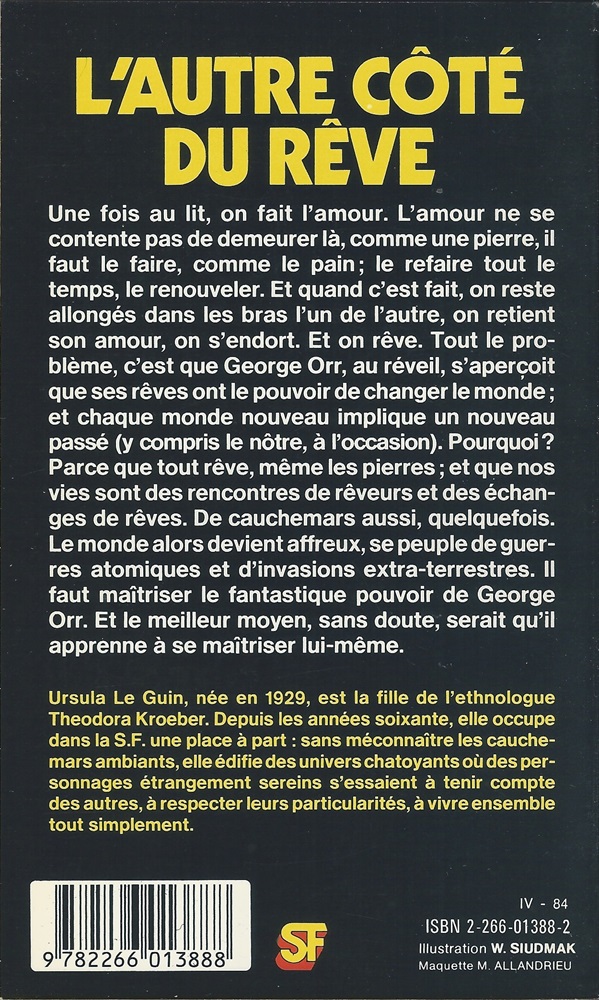

Quatrième de couverture

Une fois au lit, on fait l'amour. L'amour ne se contente pas de demeurer là, comme une pierre, il faut le faire, comme le pain ; le refaire tout le temps, le renouveler. Et quand c'est fait, on reste allongés dans les bras l'un de l'autre, on retient son amour, on s'endort. Et on rêve. Tout le problème, c'est que George Orr, au réveil, s'aperçoit que ses rêves ont le pouvoir de changer le monde ; et chaque monde nouveau implique un nouveau passé (y compris le nôtre, à l'occasion). Pourquoi ? Parce que tout rêve, même les pierres ; et que nos vies sont des rencontres de rêveurs et des échanges de rêves. De cauchemars aussi, quelquefois. Le monde alors devient affreux, se peuple de guerres atomiques et d'invasions extra-terrestres. Il faut maîtriser le fantastique pouvoir de George Orr. Et le meilleur moyen, sans doute, serait qu'il apprenne à se maîtriser lui-même.

Ursula Le Guin, née en 1929, est la fille de l'ethnologue Theodora Kroeber. Depuis les années soixante, elle occupe dans la S.F. une place à part : sans méconnaître les cauchemars ambiants, elle édifie des univers chatoyants où des personnages étrangement sereins s'essaient à tenir compte des autres, à respecter leurs particularités, à vivre ensemble tout simplement.

Critiques des autres éditions ou de la série

Dans cette société de l'avenir, un monde surpollué où les individus sont étroitement surveillés, George Orr, humble citoyen de Portland, a un problème : ses rêves se réalisent. Au sens propre, s'il vous plaît : ses rêves altèrent la réalité sur une grande échelle. Et pas seulement les rêves agréables, non. Les cauchemars aussi. Ou plutôt, devrait-on dire : les cauchemars surtout. C'est en tout cas ce qu'il raconte au docteur Haber, médecin spécialiste du sommeil auquel il se confie. Lorsque Orr dort, c'est toute la face du monde qui en est changée : l'histoire universelle est modifiée, les règles sociales sont bouleversées, les extraterrestres débarquent. Que faut-il faire ? L'aider chimiquement à ne plus rêver, comme il le souhaite ? Ou bien tenter de contrôler expérimentalement son activité onirique par l'hypnose, comme le préconise le docteur Haber, qui voit dans ce cas exceptionnel un cobaye idéal pour ses recherches — et l'instrument rêvé de son ambition personnelle ? L'Autre côté du rêve est l'un des classiques d'Ursula Le Guin, qui obtint le prix Locus en 1972 (et fut prétexte à plusieurs adaptations remarquées pour la télévision américaine, la dernière remontant à septembre 2002, avec James Caan dans le rôle du Docteur Haber). Il s'agit en fait d'un roman assez court, des plus agréables, qui propose une variation originale sur le thème de l'apprenti sorcier. Orr est dépassé par un pouvoir qu'il ne maîtrise pas, Haber est grisé par l'utilisation qu'il peut faire du talent de son patient, en instrumentalisant son cerveau. Science, que de crimes on commet en ton nom... Au travers d'une histoire troublante, où le monde onirique de George Orr se superpose à la réalité d'une façon intrigante et poétique, L'Autre côté du rêve se révèle également une critique tout à fait explicite des dérives de l'autorité scientifique, dont trop souvent la mégalomanie se cache mal derrière le frêle paravent de protestations « philanthropisantes ». En somme, rien de neuf depuis Rabelais : Science sans conscience n'est que ruine de l'âme... Indisponible de longue date, ce roman vient d'être réédité au Livre de Poche SF, conjointement aux anciens romans de Robert Silverberg. Est-ce la promesse de la réédition prochaine des autres classiques de l'auteur (Les Dépossédés, La Main gauche de la nuit, etc.), eux aussi souvent épuisés chez leurs éditeurs originaux ? Heureuse initiative, quoi qu'il en soit, car L'Autre côté du rêve est un roman remarquable et une excellente occasion de se plonger dans l'univers d'Ursula K. Le Guin. Il est même fort probable qu'une fois ce livre refermé, certains lecteurs ne s'endormiront plus jamais de la même façon... Julien RAYMOND (lui écrire)

L'autre côté du rêve n'est pas la réalité. Il s'agit plutôt d'un territoire vierge, totalement inconnu, qu'il est dangereux d'aborder. Haber, le médecin qui soigne George Orr, ne craint pourtant pas de s'y aventurer. En effet, son patient, tenu de le rencontrer après une tentative de suicide, a la faculté de rendre ses songes réels. Ce qui relève pour lui du cauchemar tient du miracle pour Haber, que son désir d'améliorer l'humanité, et surtout d'en devenir l'immortel bienfaiteur, pousse à jouer les démiurges. En usant d'un appareil renforçant les ondes cérébrales, il suggestionne George Orr de manière à le faire rêver d'un monde meilleur, sans surpopulation ni pollution, sans guerre ni racisme. Mais l'inconscient est une machine indocile qui interprète sans trêve, et la nécessité de justifier tout changement avec logique provoque d'autres catastrophes : il y a de la place sur Terre depuis que des milliards d'humains ont été anéantis ; si les humains ne se battent plus entre eux, c'est pour faire face à une menace extraterrestre... Chaque ajustement dessine une réalité pire que la précédente. « La fin justifie les moyens. Mais s'il n'y a jamais de fin ? Nous n'avons que les moyens. » Hommage non dissimulé à Philip K. Dick, ce roman qui, au premier abord, détone dans l'œuvre de Le Guin, ne se réduit cependant pas à un pastiche, fût-il brillant (et il l'est ! on retrouve les mots à consonance allemande dont raffolait Dick : pour envoyer Orr de « l'autre côté », Haber — aber signifie mais — utilise le mot Antwerp, abréviation d'Antwerpen, le nom hollandais de la ville... d'Anvers). Le phénomène comme ses conséquences intéressent peu Le Guin, plus attachée aux réactions humaines. Ce n'est pas la nature de la réalité qui est ici mise en question, mais le droit d'user d'un pouvoir, mal maîtrisé qui plus est, malgré la noblesse des buts affichés, une interrogation qui rappelle davantage Ceux qui partent d'Omelas, où la souffrance d'un enfant garantit le bonheur d'une cité, que Le Maître du haut-château. Là où Dick traque les masques du réel, Le Guin épluche la psychologie de ses personnages, qui se révèlent bien différents de ce qu'ils semblaient être au départ. Ce roman, bien que mineur dans son œuvre, est une réussite totale. Claude ECKEN (lui écrire)

Étrange roman que L’Autre côté du rêve, l’un des premiers grands succès d’Ursula K. Le Guin (1971). On y découvre en succession rapide une dizaine de réalités alternatives, différant parfois d’un simple détail (ou d’un détail pas si simple…) mais toutes situées autour de la ville de Portland, dans l’Oregon, et de l’un de ses habitants, George Orr, rigoureusement moyen en tout. Celui-ci n’a qu’une particularité : il se drogue pour ne pas rêver « effectivement », au risque de se réveiller dans la réalité qu’il a rêvée. Astreint à un suivi médical, il tombe sous la coupe de son psychiatre, le Dr Haber. Ce dernier se convainc de l’effectivité des rêves d’Orr et décide de les instrumentaliser au service de la création d’un monde meilleur, en suscitant par hypnose des rêves à la demande. Mais alors que le statut social de Haber s’améliore de rêve en rêve, le monde va, lui, de mal en pis : si elles répondent toujours, en un sens, aux prescriptions du psychiatre, les solutions imaginées par le rêveur sont souvent inattendues. Ainsi, la suppression de toute guerre entre humains n’est obtenue que par l’introduction d’un ennemi commun, donc d’une invasion extraterrestre. L’humour est celui du Asimov d’Un défilé de robots, où Powell et Donovan s’ingéniaient à déboguer les ambiguïtés de programmations insuffisamment réfléchies. George Orr rencontre également Heather Lelache, une inspectrice des affaires sociales « dure, brillante et venimeuse », dont il tombera amoureux dès qu’un rêve l’aura adoucie. Roman complexe, aussi, qui suggère au moins trois niveaux de lecture, un pour chacun des personnages. Le plus ostensible est bien sûr celui de George Orr, dont la plupart des chapitres sont précédés d’une citation taoïste. Comme souvent, Le Guin illustre un questionnement typique d’une époque qui aimait à remettre en cause la quête du confort individuel, voire la notion même d’individu, et à se laisser fasciner par les philosophies orientales, directement ou via les Beatles (si, si ! – et à tout prendre, le mantra d’Orr, « with a little help from my friends », est bien plus sympathique que le « Helter Skelter » d’un Charles Manson en 1969). Le Dr Haber apparaît comme un archétype de savant fou. Est-ce par incompétence que ses tentatives échouent les unes après les autres, ou parce que son arrogance de « scientifique » autoproclamé l’empêche de dépasser la mesquinerie de ses préjugés politico-moraux ? L’absurde sous-emploi de la puissance démiurgique dont Orr lui a donné la clef évoque celui du voyage dans le temps dans le Pern d’Anne McCaffrey (par exemple dans La Quête du dragon, en 1971 également). Mais là où une idéologie proprement anti-scientifique est à l’œuvre chez McCaffrey, Le Guin est au contraire une fine connaisseuse de la méthode scientifique, y compris là où sa mise en œuvre est la plus subtile et la plus délicate, au cœur des sciences humaines et sociales, comme en témoigne par exemple Les Dépossédés. Il n’est sans doute pas innocent que la principale originalité de son savant fou réside dans sa profession de psychiatre, plutôt que de spécialiste des sciences « dures » comme la plupart de ses confrères : Haber apparaît plutôt comme un anti-modèle de scientifique, de médiocre spécialiste de sciences « molles » aveuglé par le wishful thinking, l’erreur classique de prendre ses désirs pour des réalités, que réifie ici le pouvoir d’Orr. Plus discret, enfin, le point de vue d’Heather Lelache n’est pas le moins intéressant. Femme et noire dans un monde d’hommes blancs, celle-ci revendique, au contraire d’Orr, une identité forte – tout sauf une surprise, tant les problématiques du genre et de la race sont aussi au cœur de l’œuvre de Le Guin, comme des luttes d’émancipation de l’époque. Irréductiblement définie par ces caractéristiques, Heather disparaît purement et simplement des réalités dans lesquelles George a résolu la question raciale en rendant les humains uniformément gris. Pouvant se lire aussi pour le pur plaisir dickien du vertige métaphysique, L’autre côté du rêve apparaît comme un contre-point utile au cycle de « l’Ekumen », tout à la gloire de l’anthropologie, et témoigne de la subtilité du rapport d’Ursula K. Le Guin à la science, donc à la science-fiction. À recommander sans réserve au lecteur averti. Éric PICHOLLE

Comme jadis Simulacron 3 de Daniel Galouye, un postulat dickien logifié et fermé sur lui-même : un homme s'aperçoit que ses rêves ont un effet matériel sur le monde, qui change autour de lui. Pris en main par un neurologue qui le manœuvre pour le faire rêver « bien », H rêve au contraire « mal », et les cataclysmes s'amoncellent. Enfin, sa guérison stabilise l'univers, en un final ouvert à l'espoir. Ce roman confirme la richesse thématique de Le Guin, en même temps que la puissance évocatrice de son style, dont témoigne ce court extrait, à la saveur barjavelienne : « Une fois au lit, ils firent l'amour. L'amour ne se contente pas de demeurer là, comme une pierre, il faut le faire, comme le pain ; le refaire tout le temps, le renouveler. Quand il fut fait, ils restèrent allongés dans les bras l'un de l'autre, retenant leur amour, endormis. » Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

The Lathe of Heaven , 1980, Fred Barzyk & David R. Loxton (Téléfilm) The Lathe of Heaven , 2002, Philip Haas (Téléfilm) The Lathe of Heaven , 2012, Edward Einhorn The Lathe of Heaven , 2018, Natsu Onoda Power |

| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112118 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |