|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Salammbô

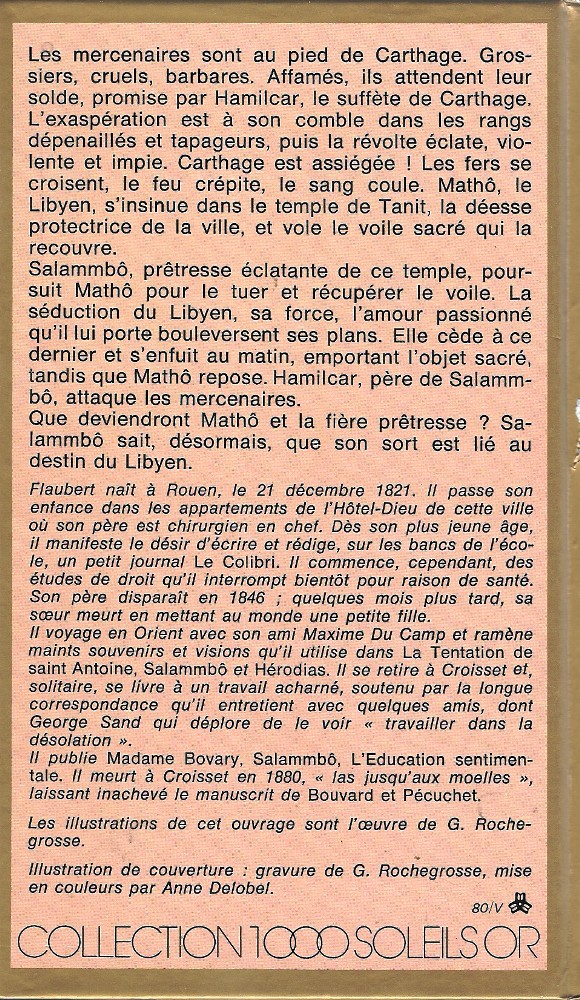

Gustave FLAUBERT Première parution : Paris, France : Michel Lévy frères, 24 novembre 1862 Illustration de Anne DELOBEL & Georges ROCHEGROSSE Illustrations intérieures de Georges ROCHEGROSSE GALLIMARD Jeunesse (Paris, France), coll. 1000 soleils   Dépôt légal : 2ème trimestre 1980, Achevé d'imprimer : 9 mai 1980 Réédition Roman, 318 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 13,0 x 21,0 cm✅ Genre : Fantasy

Autres éditions

BAUDELAIRE, 1965 CALLIDOR, 2022 CARREFOUR, 1996 L'ÉCOLE DES LOISIRS, 1983 ÉRABLE (éditions de l'), 1973 GALLIMARD, 1974, 2002 GARNIER Fr., 1967 in Oeuvres principales de Gustave Flaubert, GIBERT JEUNE, (date inconnue) GIBERT JEUNE, (date inconnue) GRÜND, 1956 Sous le titre Salammbô - Tome premier H. BÉZIAT, (date inconnue) Sous le titre Salammbô HACHETTE Jeunesse, 1936 LIVRE DE POCHE, 2011 MARABOUT - GÉRARD, 1971 MNÉMOS, 2017 RAGEOT, 1942

Quatrième de couverture

Les mercenaires sont au pied de Carthage. Grossiers, cruels, barbares. Affamés, ils attendent leur solde, promise par Hamilcar, le suffète de Carthage. L'exaspération est à son comble dans les rangs dépenaillés et tapageurs, puis la révolte éclate, violente et impie. Carthage est assiégée ! Les fers se croisent, le feu crépite, le sang coule. Mathô, le Lybien, s'insinue dans le temple de Tanit, la déesse protectrice de la ville, et vole le voile sacré qui la recouvre.

Salammbô, prêtresse éclatante de ce temple, poursuit Mathô pour le tuer et récupérer le voile. La séduction du Lybien, sa force, l'amour passionné qu'il porte bouleversent ses plans. Elle cède à ce dernier et s'enfuit au matin, emportant l'objet sacré, tandis que Mathô repose. Hamilcar, père de Salammbô, attaque les mercenaires.

Que deviendront Mathô et la fière prêtresse ? Salammbô sait, désormais, que son sort est lié au destin du Lybien.

Flaubert naît à Rouen, le 21 décembre 1821. Il passe son enfance dans les appartements de l'Hôtel-Dieu de cette ville où son père est chirurgien en chef. Dès son plus jeune âge, il manifeste le désir d'écrire et rédige, sur les bancs de l'école, un petit journal Le Colibri. Il commence, cependant, des études de droit qu'il interrompt bientôt pour raison de santé. Son père disparaît en 1846 ; quelques mois plus tard, sa soeur meurt en mettant au monde une petite fille.

Il voyage en Orient avec son ami Maxime Du Camp et ramène maints souvenirs et visions qu'il utilise dans La Tentation de Saint Antoine, Salammbô et Hérodias. Il se retire à Croisset et, solitaire, se livre à un travail acharné, soutenu par la longue correspondance qu'il entretient avec quelques amis, dont George Sand qui déplore de le voir « travailler dans la désolation ».

Il publie Madame Bovary, Salammbô, L'Education sentimentale. Il meurt à Croisset en 1880, « las jusqu'aux moelles », laissant inachevé le manuscrit de Bouvard et Pécuchet.

Critiques des autres éditions ou de la série

L’heroic fantasy française existe, je l’ai rencontrée dans une collection de littérature générale ! On connaît la réticence de certains auteurs à se faire publier dans des collections aux couvertures bariolées, de peur sans doute d’y perdre quelques lecteurs. C’est sans doute ce qu’a pensé Gustave Flaubert, un nouvel auteur pourtant très prometteur pour le genre. Son étonnant roman, nommé « Salammbô » du nom de l'héroïne, prouve qu’il existe une chance durable pour que ma littérature favorite finisse par être reconnue en France. Carthage et sa civilisation cruelle du temps d’Hamilcar Barca sont le centre et le principal sujet de ce livre. L’auteur prétend dans une petite annexe s’être énormément documenté et avoir tout lu sur son sujet, sans doute pour faire croire aux critiques littéraires qu’il a écrit un roman historique, genre à la mode de nos jours. Mais il n’y a pas besoin de beaucoup creuser pour se rendre compte qu’il ne s’agit pas là d’un tas d’érudition mal digérée et de références empilées les unes sur les autres, mais d’une puissante rêverie, d’un monde imaginaire fou et chatoyant, d’une Carthage aussi irréelle et fantasmée que le sont les dieux et héros des tableaux de Gustave Moreau. Ce monsieur Flaubert écrase de son ombre tous les auteurs francophones qui ont essayé de marcher sur les pas de Tolkien. Quelles images incroyables ! Quelle cohérence, quelle harmonie, entre les Dieux, les palais, les paysages, les vêtements ! Les étonnantes sonorités des noms de lieux, personnages, matières et pierres précieuses nous transportent dans un ailleurs lointain. Dans une civilisation qui ne peut nous être qu’étrangère puisque vaincue et disparue sans quasiment laisser de traces, mais où l’on trouve des hommes dans les sentiments desquels on peut se reconnaître. Je n’ai encore rien dit de l’intrigue, foisonnante, complexe, remarquable. On y trouvera, sans ennui aucun, des scènes de batailles, une fête extraordinaire, de la politique, de la magie, le cambriolage d’un temple sacré (digne de Fafhrd et le souricier gris !), des ruses mortelles, des sacrifices humains... et des batailles, encore. Il y est question de la guerre d’une vieille cité contre ses mercenaires, de l’amour impossible d’un barbare pour une princesse perdue dans sa quête mystique. La vie, partout, est présente. On meurt beaucoup, dans Salammbô, le sang coule, mais c’est pour mieux régénérer le monde. L’auteur anglo-saxon dont l’imaginaire de Gustave Flaubert se rapproche le plus est sans doute Michael Moorcock, celui d’Elric et surtout de Gloriana : comme lui, le Français aime les univers baroques, les fins du monde bariolées, les atmosphère à l’érotisme étrange... Mais que le lecteur se rassure : point de trilogie interminable ici ! Le roman est d’un seul tenant, dense, équilibré, parfaitement construit, de la scène d’introduction à l’étonnante et nécessaire chute. Comme chez Tolkien, l’univers est complet, cohérent et maîtrisé, il semble même être le but et le fondement de l’œuvre. Les batailles sont aussi épiques et sanglantes que celles de Robert Howard, et j’ai déjà mentionné la surprenante parenté avec les livres de Fritz Leiber. Mais contrairement à tous ces auteurs que je ne peux lire que traduits, notre auteur est francophone et son roman est servie par une langue fabuleuse qui est la véritable porte d’entrée de son monde imaginaire, qui amène toute la vérité de ce songe. Il n’y a qu’avec Nôo, de Stefan Wul, que je me suis senti ainsi transporté par la magie de l’écriture. Avec Salammbô, Gustave Flaubert a donné à la littérature française de l’imaginaire une œuvre incontournable pour tous les amateurs du genre. On ne peut que lui souhaiter une longue et fructueuse carrière ! Laurent KLOETZER (site web) |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |