|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Nous autres

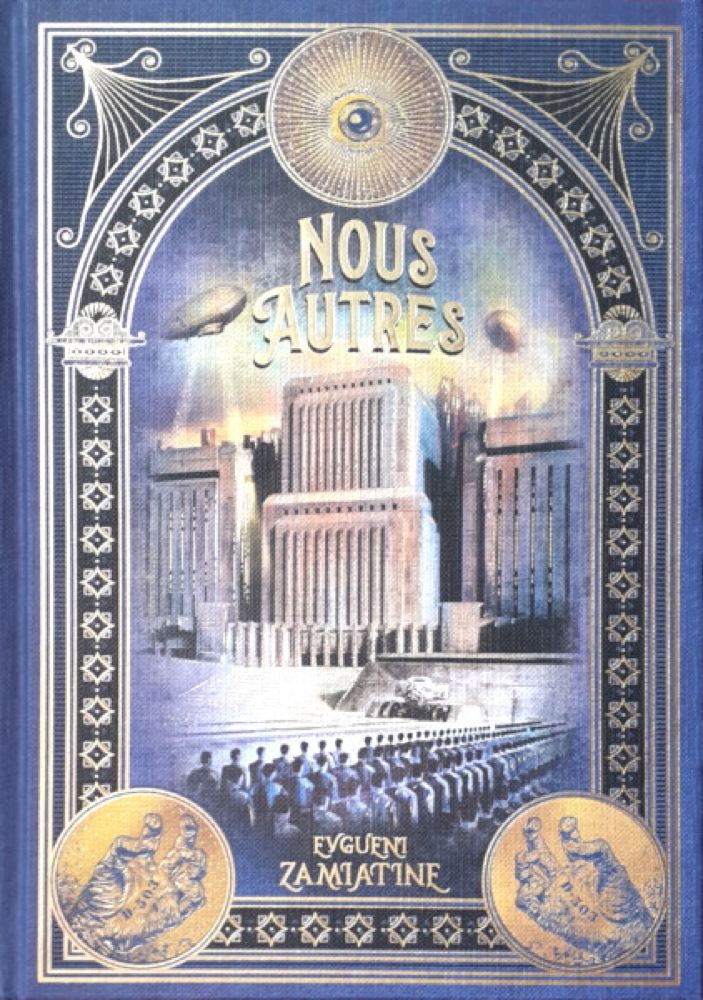

Evgueni Ivanovitch ZAMIATINE Titre original : My, 1920 Première parution : Paris, 1920 (première parution mondiale, en russe). Édition intégrale en russe : New York, États-Unis : Tchekhov, 1952 ISFDB Traduction de Benjamin CAUVET-DUHAMEL Illustration de Antonio MUÑOZ Illustrations intérieures de Santiago ARCAS RBA (La Garenne Colombes, France), coll. Les Maîtres du fantastique  n° 51 n° 51  Date de parution : 30 août 2022 Dépôt légal : août 2022 Réédition Roman, catégorie / prix : 11,99 € ISBN : 978-84-1393-809-7 Format : 16,6 x 23,5 cm❌ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

Sous le titre Nous ACTES SUD, 2017, 2021, 2022, 2025 Sous le titre Nous Autres GALLIMARD, 1929, 1971, 1979, 1988, 2009, 2011 sous le titre Nous, 2024 Sous le titre Nous autres LONG SHU PUBLISHING, 2012 Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Critiques des autres éditions ou de la série

Nous autres, roman écrit en 1920 par le Russe Eugène Zamiatine, est le prototype de l'anti-utopie : il nous décrit une société qui, sous prétexte de promouvoir le bonheur des gens, fonctionne en rigoureux système oppressif. L'anti-utopie est un genre littéraire qui (qu'il se soit réclamé ou non de la science-fiction, et ait été par elle récupéré ou non) a fleuri pendant toute la première moitié de notre siècle, succédant à de longs siècles d'utopies tout court... Il y a à cela deux raisons : d'une part le fait que le XXe siècle a vu se développer particulièrement les régimes totalitaires « objectifs » (le fascisme) et les régimes appelés totalitaires par leurs adversaires — c'est-à-dire les diverses formes de communisme ; d'autre part, le fait que certains penseurs ont commencé à se rendre compte que les lumières de la science pouvaient bien éclairer des horizons, pas toujours glorieux, et des lendemains qui ne chanteraient pas.

Aujourd'hui, l'anti-utopie s'est délayée dans des sous-genres annexés par la SF, comme la politique-fiction (ou la fiction spéculative) et certaines tendances sociologiques du space-opera classique. Je pense qu'il faut cependant s'attendre à la voir renaître dans les mois et les années qui viennent, sous une forme très particulière, et qui sera centrée sur la description de la Terre en proie à la pollution. (Barjavel, que j'ai rencontré en mai dernier, m'a dit être en train de travailler à un roman sur ce sujet.) Voie toute tracée pour une imagination à peine prospective, puisqu'il apparaît bien que, si notre civilisation tout entière (et par-delà les systèmes politiques existants) ne fait pas marche arrière rapidement, la dégradation de notre biosphère sera devenue irréversible avant vingt ans ; dans vingt ans, ou trente, ou quarante, nous crèverons tous, (ou nous nous adapterons, ce qui serait pire) : voilà un terrain propice à ce qui sera, pour un court temps, le roman d'imagination, avant de passer rapidement au simple reportage journalistique...

L'univers de Zamiatine, son « Etat Unique », relève naturellement d'une tout autre préoccupation. L'écrivain a tracé le tableau d'un monde (qu'il sentait probablement se profiler dans la société soviétique de l'époque), où la population de la Terre, unifiée sous la férule du Grand Bienfaiteur (entouré de ses flics-Gardiens), coule des jours mornes et « heureux » dans des cités de verre entourées par une forêt planétaire où nul ne se hasarde plus. Tout est planifié dans cette société parfaite, tout est réglé par la Table des Heures : le sommeil, le travail, les repas, sans oublier les deux « Heures Personnelles » quotidiennes, où les « numéros » (c'est-à-dire les gens — mais on ne dit plus « les gens »....) peuvent se livrer à des occupations libres : lire, écrire, se promener ou faire l'amour — bien que ce soit là encore une activité réglée par des carnets à souches roses (« N'importe quel numéro a le droit d'utiliser n'importe quel autre numéro à des fins sexuelles » : p. 34). Les numéros habitent des villes construites entièrement en verre, afin que chacun puisse surveiller autrui (des rideaux peuvent tout de même être tirés autour des cellules pendant l'heure sexuelle), et au-dessus des rues transparentes, où mugissent à toute heure les hymnes à l'Etat Unique retransmis par haut-parleurs, un ciel perpétuellement bleu étale son plafond nettoyé de toute souillure inorganisée...

Dans ce décor atrocement réglé, se place la confession de D 503, un mathématicien qui est le constructeur. de l'Intégral, un vaisseau cosmique qui va être lancé à la découverte de planètes nouvelles :

« Il nous appartient de soumettre au joug bienfaisant de la raison tous les êtres inconnus, habitants d'autres planètes, qui se trouvent peut-être encore à l'état sauvage de la liberté. S'ils ne comprennent pas que nous leur apportons le bonheur mathématique et exact, notre devoir est de les forcer à être heureux » (p. 15).

Confession, parce que D 503 livre ses pensées indiscrètes et confuses à des carnets qui doivent être emportés par l'Intégral, comme témoignage de l'intelligence humaine, poème à la gloire de l'Etat Unique, symphonie mathématique à destination d'hypothétiques créatures de l'espace. Mais confession aussi et surtout parce que, dans les rouages bien huilés du cerveau de D 503, des pensées grinçantes viennent se glisser, qui peu à peu l'amènent à douter de la cohésion de son univers. Nous autres, on l'aura deviné, c'est l'histoire d'une prise de conscience, d'une révolte et d'un renoncement. Et c'est naturellement une femme, I 330, qui, par son amour, dessillera les yeux du mathématicien, lequel sera un temps décidé à saborder l'Intégral et à rejoindre les rangs des sous-humains libres et velus qui vivent à l'extérieur des villes, au-delà du « Mur Vert ».

(« Ils partirent nus pour la forêt et s'y couvrirent de poils au contact des arbres, des animaux, du soleil. Ils se couvrirent de poils sous lesquels courait un sang chaud et rouge. Votre sort fut pire : vous vous êtes couverts de chiffres, qui rampent sur vous comme des poux. Il faut vous en débarrasser, et vous chasser nus vers la forêt » : (P — 168.)

Mais le mouvement de révolte de D 503 est de courte durée ; ce n'était qu'un petit incident de parcours dans une destinée préétablie. Comme les autres numéros, il subira l'Opération. qui doit lui extirper du cerveau cette ancestrale et funeste tare qu'est l'imagination. Et tandis que les révoltés, parmi lesquels I 330, sont envoyés à la désintégration dans la Machine du Bienfaiteur, D 503, lavé de ses doutes, ayant rejoint le troupeau des numéros dociles, termine ainsi ses carnets : « ...je suis sûr que nous vaincrons, car la raison doit vaincre ».

Cette fin secrètement ironique, et sèche comme un coup de sabre, on ne pouvait l'imaginer autre. Le livre de Zamiatine est un ouvrage foncièrement pessimiste, et même plus que cela : foncièrement désespéré. Il est difficile à son sujet de parier de message ; c'est plutôt un poème, un poème noir et en même temps fulgurant, qu'on reçoit comme on recevrait un météore opaque, à la dureté minérale.

Le malheur est que ce météore nous parvient trop tard, et que la force de son impact en est naturellement diminuée. On a déjà tant vu, tant lu !... (il serait cependant très intéressant de connaître les réactions d'un lecteur qui aurait pris connaissance de l'ouvrage en 1929, date de sa première édition en français.) Lu aujourd'hui, le livre semble avoir mal vieilli. La responsabilité principale revient à l'écriture, pleine d'images, de métaphores boursouflées. qui à la longue produisent un effet lassant, bien éloigné de la « poésie » que l'écrivain a certainement voulu coudre dans la trame de sa prose. Il faut aussi reconnaître que la traduction du russe est un exercice périlleux, et que peut-être M. B. Cauvert-Duhamel est un peu trop littéral, et eût dû alléger certaines tournures de phrases ; mais ce n'est qu'une supposition : je suis là en pleine terra incognita !

L'autre raison tient bien sûr au fait que nous connaissons d'autres anti-utopies qui, bien que parfois très postérieures à celle de Zamiatine, nous sont parvenues bien avant. Je pense naturellement au Meilleur des mondes (écrit en 1927) et surtout à 1984 (écrit en 1949). Ces deux romans, du simple point de vue de la construction, sont infiniment plus complexes, et donc plus prenants. plus vraisemblables, que celui de Zamiatine, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il pêche par simplisme et naïveté. Il n'en est pas moins probable que, si Nous autres n'avait pas vu le jour, ni Huxley ni Orwell n'auraient peut-être eu l'idée d'écrire leurs oeuvres. Une telle supposition est sans doute gratuite, mais l'auteur du Meilleur des mondes n'a jamais cité ses admirations, Orwell, quant à lui, a en son temps justement rendu hommage à l'écrivain soviétique, dont le roman, quel que soit le degré d'empoussiérage perceptible à un oeil de 1971, mérite amplement d'être lu.

Il est peut-être bon, pour terminer, de préciser quelle fut la vie de Zamiatine et, corollairement, d'essayer de répondre à cette question : pourquoi cet écrivain, bolchevik convaincu pendant sa jeunesse (il naquit en 1884) qui rompit avec le parti en 1917, écrivit-il un tel roman trois ans après le succès de la Révolution soviétique ? En vérité, la vie de Zamiatine ne peut guère apporter de réponse, ou alors il faudrait en savoir plus que ce que nous en rapporte Jorge Semprun dans sa préface. Persécuté par la bureaucratie, empêché de publier dans son propre pays (où Nous Autres, aujourd'hui. reste inédit), il parvient à obtenir de Staline la permission de quitter l'URSS ; il s'établit à Paris en 1931 et y meurt en 1937, après avoir notamment adapté Les bas-fonds de Gorki pour Renoir, qui en fit un de ses chefs-d'oeuvre.

En fait, Jorge Semprun voit en Zamiatine l'exemple-type de l'écrivain empêché de s'exprimer par les tracasseries d'un régime socialiste autoritaire, dirigiste, centralisateur (comme aujourd'hui Soljenitsyne). Et pourtant, note Semprun, Marx avait bien écrit : « L'écrivain ne considère pas ses travaux comme un moyen. ils sont des buts en soi, ils sont si peu un moyen pour lui-même et pour les autres qu'il sacrifie au besoin son existence à leur existence ».

Et Semprun en profite pour faire le procès des bureaucrates, que « l'infini de la Révolution effraye », et qu'un homme comme Zamiatine vient de temps à autre réveiller en sursaut. Si cela n'est pas faux, la question des motivations du livre reste posée. Aurait-il été écrit au cours des années 30 qu'en toute bonne conscience nous pourrions effectivement dresser à Zamiatine un autel à la mémoire de cette victime de la bureaucratie stalinienne... Mais il a été écrit en 1920, en pleine guerre révolutionnaire, et alors que la société soviétique n'avait pas encore subi les indices de la sclérose progressive qui allait s'instaurer après la mort de Lénine et l'expulsion de Trotsky. Zamiatine serait-il alors un contre-révolutionnaire, un Blanc, un « bourgeois » ? Il ne faut pas conclure si vite. La bourgeoisie capitaliste comme le socialisme à la soviétique (mais ce dernier contraint et forcé par les circonstances historiques et économiques), se rejoignent dans la célébration du travail comme vertu capitale... Or, ne lit-on pas, sous la plume de Zamiatine, cette parabole édifiante :

« Trois numéros, en matière d'expérience, se virent privés de travail pendant un mois ; ils pouvaient aller où ils voulaient, faire ce qu'ils voulaient. Les malheureux errèrent autour de leur lieu de travail, qu'ils contemplaient avec des yeux affamés. Ils firent dans le vide, pendant des heures entières, les mouvements qui, à certaines heures étaient devenus un besoin pour leur organisme : ils scièrent et rabotèrent, ils frappèrent sur des clous invisibles avec des marteaux également invisibles. Enfin, le deuxième jour, n'y tenant plus ils se prirent par la main et, aux sons de 1a Marche, entrèrent dans le fleuve jusqu'à ce que l'eau mit fin à leurs tortures... » (P. 198.)

Cette discrète ironie (on pourrait croire qu'elle a influencé Chaplin pour ses Temps modernes) laisse supposer que l'écrivain, loin d'avoir survolé en esthète les problèmes de la vie dans une société révolutionnaire, en avait au contraire prévu (et avec un talent de visionnaire qui donne à ses écrits un brûlant aspect contemporain) les dangers les moins évidents. D'ailleurs, les références faites au « Grand Taylor » 1 sont là pour nous éclairer : dans cet Etat Unique d'essence communiste, c'est bien à un économiste capitaliste qu'on se réfère (donc à une méthode capitaliste d'exploitation des travailleurs) — et cela préfigure l'évolution actuelle de l'URSS, soeur jumelle des USA !

Aussi ne sera-t-il pas difficile de déceler finalement, en la personne d'Eugène Zamiatine, un écrivain fortement influencé par les idéaux anarchistes, et que le règne montant de l'Ordre et de la Raison effrayait si fort, et sans doute à juste titre. On comprend alors pourquoi il fut persécuté. Dans ses oeuvres, Staline (que je m'excuse de citer de mémoire, car il n'a jamais fait partie de mon chevet) écrit à peu près ceci : « Le pire ennemi du communisme, ce n'est pas le capitalisme, c'est l'anarchisme ; car, alors que le communisme se préoccupe des masses, l'anarchisme se préoccupe uniquement de l'individu... »

Méprisable « individu », Zamiatine a donc laissé fuser en 1920, sous forme de roman, un cri prophétique. Mais, dès 1866, Bakounine écrivait : « L'Etat despotique » (mis en place par le communisme d'Etat, donnerait naissance à) « une classe exploitante et privilégiée : la bureaucratie ». On a toujours un prophète derrière soi.

Et à quoi servent les prophètes ?

Notes : 1. Frederick W. Taylor : économiste américain, mort en 1915, qui élabora une célèbre doctrine sur l'organisation du travail. Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web)

« “Nous”, c’est le Dieu. “Moi”, c’est le Diable. » Dans le futur de D-503, tout le monde porte un numéro. Dans le futur de D-503, toute la société est régie par les chiffres : chaque action est inscrite dans les Tables du Temps, qui lui octroient durée et périodicité, lesquelles sont inamovibles. Tout a été ainsi édicté dans un seul but : l’atteinte du bonheur perpétuel. La liberté, c’est la porte ouverte aux questionnements, à l’instabilité : la liberté, c’est le chaos. Alors, plus rien n’est laissé au hasard, même les relations sexuelles sont régies par des lois strictes : chacun a le droit à chacune (et vice versa), aussi on fait son choix et la personne choisie ne peut se défiler. Il va sans dire que, dans cette société, seule la communauté a son identité, ses membres en sont interchangeables. D-503 est ingénieur, il participe à la construction de l’Intégrale, un vaisseau spatial censé aller à la découverte d’autres mondes. D-503 est donc un parfait rouage de la société… jusqu’à ce que, au milieu de ses équations, se profile un X, synonyme d’inconnu, sous la forme d’une femme extrêmement attirante, I-330. Evgueni Zamiatine, à l’aube des années 20, allait écrire l’une des plus grandes dystopies du XXe siècle, avant qu’Huxley et Orwell ne s’emparent de la thématique. On retrouve dans Nous le rouleau compresseur qu’est la société, la figure écrasante du Bienfaiteur tel le Big Brother de 1984, et évidemment la tentative de révolte du protagoniste, d’abord suiveur, puis leader. Alors qu’il n’était au début qu’un pâle quidam, D-503, à mesure que s’effondrent ses certitudes et qu’il entraperçoit les manquements, acquiert son indépendance d’esprit. Mais les racines de sa société s’ancrent fermement en lui – à plus forte raison parce qu’en sa qualité d’ingénieur, il vit dans un monde de chiffres qu’il ne considère donc pas comme une contrainte –, et il lui faudra lutter pour s’en défaire. Écrit sous forme d’un journal intime, le roman fut d’abord traduit en français en 1929 par B. Cauvet-Duhamel (a priori d’après l’édition anglaise), lequel avait utilisé la narration au passé. Actes Sud publie en 2017 une nouvelle traduction, signée Hélène Henry, qui s’appuie sur le texte original et le remet donc au présent, changeant légèrement le titre au passage. Le livre y gagne en puissance, en fièvre révolutionnaire, mais y perd en lisibilité. Curieusement, pour une traduction de 2017, le style fait très daté. On ne saurait remettre en question les efforts de la traductrice (on espère juste que ça n’est pas elle qui a eu cette idée saugrenue d’abreuver son texte de tirets cadratins insupportables), mais, à titre personnel, j’ai commencé le texte dans son édition 2017 avant de le terminer dans son édition de 1929… La traduction de Cauvet-Duhamel étant toujours disponible dans la collection « L’Imaginaire » de Gallimard, sous le titre Nous autres, donc, à vous de voir si vous privilégierez fidélité ou lisibilité (la formule idéale étant sans doute de mélanger les deux). Qu’à cela ne tienne, Nous / Nous autres s’avère une dystopie classique, bien moins connue que Le Meilleur des Mondes ou 1984, mais tout aussi implacable, tout aussi forte – incontournable, en somme. Bruno PARA (lui écrire) Adaptations (cinéma, télévision, BD, théâtre, radio, jeu vidéo...)

Wir , 1981, Vojtěch Jasný (Téléfilm) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |