|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

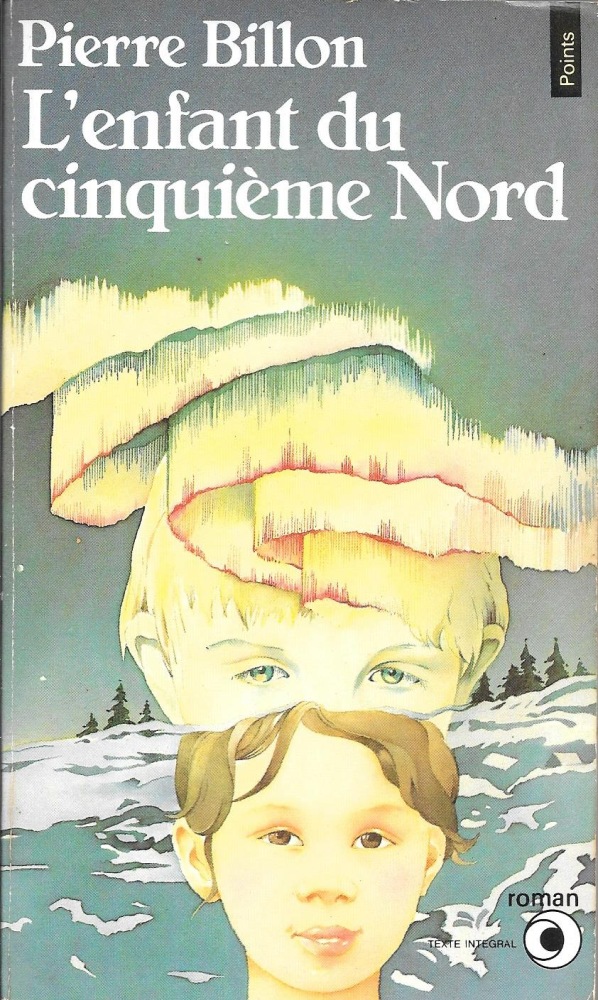

L'Enfant du cinquième nord

Pierre BILLON (2) Illustration de ROZIER-GAUDRIAULT SEUIL (Paris, France), coll. Points-romans  n° R152 n° R152  Dépôt légal : mai 1984, Achevé d'imprimer : avril 1984 Roman, 320 pages, catégorie / prix : D ISBN : 2-02-006808-7 Format : 11,0 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

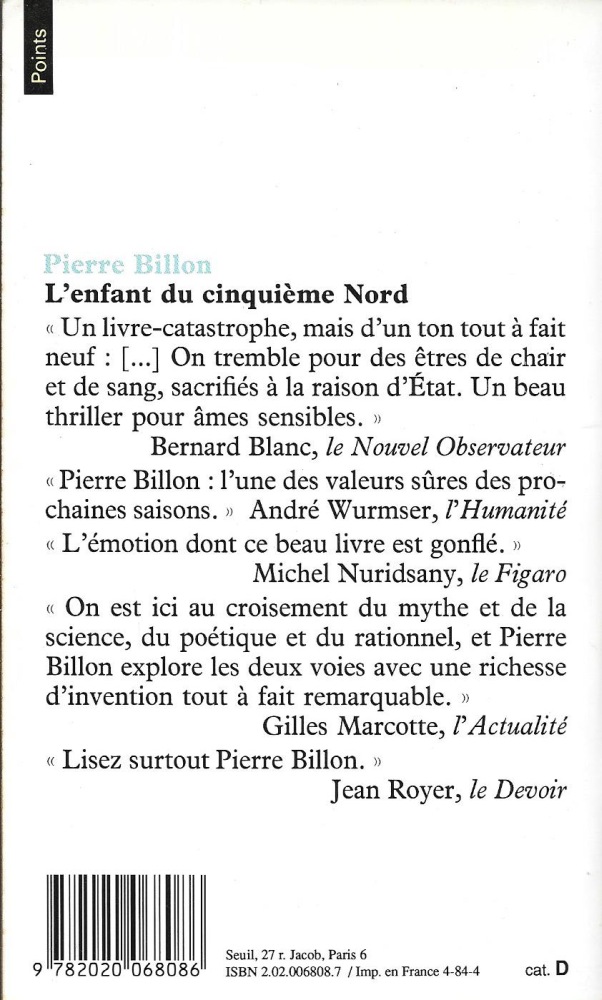

Quatrième de couverture

« Un livre-catastrophe, mais d'un ton tout à fait neuf : [...] On tremble pour des êtres de chair et de sang, sacrifiés à la raison d'état. Un beau thriller pour âmes sensibles. »

Bernard Blanc, le Nouvel Observateur

« Pierre Billon : l'une des valeurs sûres des prochaines saisons. »

André Wurmser, l'Humanité

« L'émotion dont ce beau livre est gonflé. »

Michel Nuridsany, le Figaro

« On est ici au croisement du mythe et de la science, du poétique et du rationnel, et Pierre Billon explore les deux voies avec une richesse d'invention tout à fait remarquable. »

Gilles Marcotte, l'Actualité

« Lisez surtout Pierre Billon. »

Jean Royer, le Devoir

Critiques des autres éditions ou de la série

« La plupart des gens pensent que les choses qui leur arrivent sont fortuites. Ils ne voient pas les complicités entre les événements auxquels ils sont mêlés, les rencontres qu'ils font, leurs rêves... » Ces deux phrases (p. 54) de L'enfant du Cinquième Nord rendent parfaitement compte de la philosophie du roman, celle aussi de l'auteur, certainement. Quel rapport entre Florence, une petite fille de six ans atteinte d'un cancer qui ne laisse aucun espoir, et un de ses voisins de chambre, Sieber, qui semble être l'objet de soins de plus eh plus attentionnés de la part du personnel de l'hôpital ? Quel rapport entre une base secrète de l'armée dans le nord canadien et des danses indiennes célébrées devant une aurore boréale ? Quel rapport entre une maladie du système informatique et l'exposition à des radiations ? Entre la disparition des dinosaures et la guérison d'un malade ? Pierre Billon, dans son « thriller informatico-médical » (l'expression vient du dos de couverture, mais elle rend assez bien compte d'une des données de l'ouvrage), sait tisser ce genre de complicité entre des faits dissemblables. Philosophie ? Politique aussi, et surtout. Cette simple phrase, banale : le cancer est aussi une Industrie, indique bien que l'auteur sait où chercher les complicités entre les faits. Au plus haut niveau, là où la vie d'une enfant compte bien peu en regard des dérivés militaires qu'un cas un peu spécial laisse espérer. Qu'un enfant — Max — ait le pouvoir d'irradier un mystérieux rayonnement qui désagrège la matière non organique, peu importe, alors, que son pouvoir passe aussi par la destruction des cellules cancéreuses... Mais ce n'est là qu'une des données. L'autre, essentielle, où l'on atteint la fibre du récit, sa matière profonde, est centrée sur les rapports d'un père et de sa fille qui va mourir. Rapports tout de tendresse et de désespoir, de colère et de fatalisme, de courage et découragement, et d'une rage qui peut toucher à l'humour catharsique. « ... L'hôpital autour d'elle avait masqué le lent changement, mais elle était soudain de retour dans le décor familier de notre maison et je vis à quel point on me l'avait abîmée, ces épaules osseuses et ce tient cendreux, ce mouvement ralentit de la marche, ce corps frêle bourré de poisons violents, ma petite fille. » (p. 79). Le style ici fait figure de mode de récit. Mais il ne s'agit pas de « figures de style », et je pense qu'il faudrait avoir un cœur en béton armé pour résister à toutes ces pages où affleure la terrible fragilité de la vie, la terrible impuissance de l'amour : « J'aurais voulu mourir bientôt, pour être certain de mourir avant elle ». Mélo ? Pas du tout. Je l'ai dit, l'humour vient constamment en contrepoint de la tragédie, non pour la dissimuler, mais parce que la vie est ainsi faite, et il en va de notre attitude commune envers elle : « Il sautait du coq à l'âne avec une agilité surprenante pour un homme de sa corpulence ». C'est cette malléabilité de la prose, donc de la pensée de l'auteur, qui rend prenant et précieux L'enfant du Cinquième Nord, où le suspense scientifique semble abandonné dès lors que le seul vrai suspense qui vaille la peine qu'on s'y accroche (Florence survivra-t-elle ou non ?) atteint à sa résolution. En ce sens, le roman s'arrête là où Puces commençait, et on peut dire aussi qu'il est l'anti-Michael Crichton. Dois-je préciser que son poids d'humanité y gagne ? En tout cas, au milieu de la vaste production française, il est tout à l'honneur du comité du Grand Prix de la SF Française (au premier plan duquel je crois reconnaître la main de Denis Guiot et de Jean-Pierre Fontana) d'avoir hissé sur le pavois ce roman francophone (d'un Suisse qui vit au Québec !) paru hors collection... Jean-Pierre ANDREVON (lui écrire) (site web) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Albin Michel : La Bibliothèque idéale de SF (liste parue en 1988) Denis Guiot, Stéphane Nicot & Alain Laurie : Dictionnaire de la science-fiction (liste parue en 1998) Association Infini : Infini (3 - liste francophone) (liste parue en 1998) |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |