|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

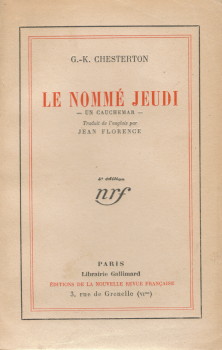

Le Nommé Jeudi

Gilbert Keith CHESTERTON Titre original : The Man who was Thursday, 1908 Première parution : Bristol, Angleterre, J. W. Arrowsmith, 1908 ISFDB Traduction de Jean FLORENCE GALLIMARD (Paris, France), coll. La Blanche  Dépôt légal : novembre 1926 Première édition Roman, 256 pages, catégorie / prix : 10,50 AF ISBN : néant ✅ Genre : Fantastique Sous-titré : "Un cauchemar".

Autres éditions

Sous le titre L'Homme qu'on appelait Jeudi L'ARBRE VENGEUR, 2020 Sous le titre Le Nommé Jeudi GALLIMARD, 1966, 1978, 2002, 2025 Pas de texte sur la quatrième de couverture. Critiques des autres éditions ou de la série

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) n’a rencontré en France qu’une audience assez restreinte, si l’on excepte quelques distingués anglicistes. La plupart de ses romans et nouvelles sont aujourd’hui introuvables et ceux qui le connaissent un peu l’ont en général abordé par la partie la moins défendable de son œuvre, ses critiques et ses essais. Le nommé Jeudi, qui nous est rendu aujourd’hui dans une réédition de l’excellente traduction de Jean Florence, avait disparu des librairies depuis plusieurs décennies. C’est, si je me souviens bien, à la revue Mystère-Magazine que la singulière figure du Père Brown, prêtre détective, dut après la guerre de trouver de nouveaux admirateurs. C’est à la même revue que je dois la découverte du « Club des Métiers Bizarres ». Cette éclipse peut certes être en partie attribuée à ce qu’on a appelé le « Purgatoire des écrivains », dans lequel leurs œuvres séjourneraient le temps que la postérité décide de les admettre au ciel de la culture ou de les rejeter dans l’enfer glacé de l’oubli. Mais il faut chercher d’autres circonstances dans le cas de Chesterton, qui ne connut jamais en France le succès étincelant qui fut le sien en Angleterre et dans la plupart des pays anglo-saxons. J’y vois deux raisons, l’une qui relève de l’esprit même de l’auteur, et l’autre de son évolution intellectuelle. Quant à l’esprit de Chesterton, il est des plus fantasques, et ne se meut à l’aise que dans le fantastique, l’insolite, l’humour déconcertant d’une pensée appliquée en apparence à se contredire sans cesse avec la plus joyeuse férocité. Quoiqu’il soit excessif de le rattacher à la littérature du nonsense qui connut ses plus beaux jours au siècle dernier en Grande-Bretagne, il est évident qu’il en fît son profit. C’est dire qu’il ne pouvait guère que choquer un public français moins imprégné de cartésianisme qu’on ne le dit, mais formé à une conception « bourgeoise » de la littérature, où un mot vaut son poids exact d’encre, de même qu’un sou est un sou. Chesterton, lui, proposait une conception « aristocratique de la plume, selon laquelle les mots sont les invités d’une fête perpétuelle et comme autant de masques tournoyant dans un palais de théâtre. À côté de Chesterton, la plupart des écrivains fantastiques français font figure, au moins jusqu’au surréalisme, de naturalistes besogneux, tout empêtrés dans la justification et la rationalisation de leurs phantasmes. Chesterton, lui, plutôt que de s’efforcer de convaincre le lecteur, l’étourdit en virevoltant autour de lui, ayant perdu en apparence tout semblant de raison, mais menant néanmoins son récit et son lecteur au point exact où il entend qu’ils se quittent. Aussi bien le Grand Larousse Encyclopédique, dans sa dernière édition, n’hésite-t-il pas à le taxer d’une « imagination qui pousse parfois la fantaisie jusqu’à l’extravagance », perpétuant par là innocemment une déjà longue tradition de méfiance. Aujourd’hui que les préventions s’effacent, en France, peut-être à tout jamais, contre le fantastique, l’insolite, l’humour noir et le rire de l’absurde, il n’est pas trop surprenant de voir resurgir, comme un lapin du chapeau d’un prestidigitateur, Le nommé Jeudi d’un tiroir Gallimard. La seconde raison tient à l’histoire de notre auteur, qui passa d’un radicalisme modéré quant au fond, mais virulent quant à la forme, et du scepticisme joyeux de ses premières armes littéraires – et à mon sens de la meilleure partie de son œuvre – à des réflexions métaphysiques qui le conduisirent à se convertir au catholicisme, ce qui, dans l’Angleterre fort anglicane du temps, était d’ailleurs une manière de non-conformisme. Du coup, son œuvre en resta, pour les Français au moins, assise entre deux chaises, si j’ose dire. D’un côté, il s’était aliéné les sympathies des libre-penseurs et autres agnostiques qui avaient cru trouver en lui le plus brillant de leurs champions. De l’autre, n’ayant rien perdu de sa verve ni de son mordant, il devait dérouter pour le moins les lecteurs d’Henri Bordeaux qui, comme le savent les lecteurs de Fiction, est ma tête de turc préférée. Qu’on imagine Anatole France revêtant le froc au beau milieu de son œuvre, et l’on aura quelque idée des tribulations que connut, au moins dans notre pays, la renommée de notre Anglais. Chesterton, il faut en convenir, ne fit rien pour arranger les choses. L’esprit fin, le sceptique, l’homme soucieux d’échapper aux pièges de toutes les idéologies et habile à les retourner contre ceux qui les posent, tomba dans les plus grossiers panneaux et se donna par exemple le ridicule de rompre des lances, vers 1925, contre la théorie de l’évolution. Il manifesta dans un ouvrage entier, L’Homme éternel, autant d’entêtement et d’ignorance, pour ne pas dire de sottise, qu’il avait montré d’allègre pugnacité auparavant à pourfendre illusions et préjugés. Il alla par exemple jusqu’à prendre pour une farce plaisante les peintures rupestres que l’on venait de découvrir en Dordogne. Ainsi, Chesterton, épris du paradoxe, s’arrangea-t-il pour faire de sa vie même un paradoxe, une sorte de chef-d’œuvre d’ironie. Le nommé Jeudi appartient à la première partie de l’œuvre de Chesterton, mais traduit en même temps une quête, celle de la signification de l’ordre et du désordre qui se manifestent dans l’univers. Mais que l’on ne se méprenne pas. Rien d’apologétique dans ce fascinant roman qui relève du roman d’aventures, du roman policier, et qui jusqu’au bout tient le lecteur en haleine par une succession ahurissante de retournements et de mystères aussitôt démystifiés, pour le laisser pantois devant un mystère trop vaste pour qu’il soit seulement cerné. L’anarchisme était à la mode au début du siècle et les exploits des anarchistes emplissaient la une des quotidiens. Ils laissèrent de nombreuses et nobles traces dans la littérature : je citerai en passant le génial Bureau des Assassinats de Jack London qui fut édité voici quelques années. Aussi bien est-ce dans une société de super-anarchistes que s’introduit Syme, le poète de l’ordre, détective philosophe et défenseur de la société, à la suite d’un singulier défi qui l’oppose à Gregory, poète lui aussi et déguisé en anarchiste pour mieux cacher sa vraie nature d’anarchiste. Ce que Syme rencontrera sur sa route, la poursuite ahurissante qui traverse le récit comme une chevauchée haletante et qu’il mènera à son terme, je laisse au lecteur le soin de les découvrir par lui-même, me souciant peu de le frustrer de son plaisir et souhaitant m’épargner un exploit impossible : je préfère dix mille fois résumer en dix lignes la plus compliquée des intrigues de van Vogt que penser seulement à essayer de raconter un chapitre de Chesterton. Je me bornerai à dire en termes sibyllins que la solution qu’il donne à son problème est digne de lui : elle consiste à résoudre la contradiction par l’identité. Mais je me permettrai tout de suite d’insister sur deux traits de son univers : l’humour et le romantisme. L’humour de Chesterton ne s’apparente en rien à l’humour noir. Rien n’est plus optimiste, plus rebondissant que son ironie. S’il taquine l’absurde, c’est pour mieux persuader que le monde a un sens que nous cachent à la fois la grisaille du quotidien et les mots qu’il faut battre comme fer rouge pour leur briser l’échine aussi bien que pour les faire sonner. « Je crois que nous voyons le dos du monde », dit un des personnages du Nommé Jeudi, « je crois que je vois seulement le dos de cet arbre. » L’univers de Chesterton est un monde vivant, habité, le plus littéralement du monde, et l’on peut s’étonner que le panthéisme qui pointe derrière chacune de ses œuvres l’ait conduit à un catholicisme qui risqua chez lui de n’avoir pas été fort orthodoxe. Au fond, Chesterton compare un peu le monde à un livre écrit dans une langue très étrangère, très belle, mais inconnue de nous et dont nos tentatives de traduction aboutiraient toujours plus ou moins à des calembours. Ce livre, nous l’avons probablement écrit dans nos rêves, mais il ne nous reste, le jour, presque plus rien des clés qui nous permettraient de le déchiffrer. Ainsi sommes-nous conduits, comme le suggère Klossowski dans sa préface, tantôt à rêver ce livre sans en avoir conscience, tantôt à le contempler sans le comprendre, jusqu’à ce que la réunion de nos deux êtres, celui du jour et celui de la nuit, s’accomplisse. Ces jeux de l’esprit, qui recouvrent une recherche plus profonde, font penser à l’œuvre de Borges. Ce dernier a dit plusieurs fois son admiration peur l’auteur anglais. Il a, comme lui, le goût des labyrinthes. Mais l’optique est différente ; tandis que les héros s’égarent dans les labyrinthes de l’Argentin, ils se trouvent dans ceux de Chesterton. Et, chose curieuse, le plus ancien des deux a l’air d’être le fils spirituel du plus jeune, à force de pétulance. Le romantisme de Chesterton, qui complète son humour, s’accorde singulièrement bien à la sensibilité de notre époque, par un singulier retour des choses. À ses héros, sinon à lui-même, les vastes capes, les cannes-épées, les pistolets de poing à crosse de nacre, l’élégance nonchalante. Mais ils en usent au second degré, sachant tous ces détails trop sérieux et trop concertés pour n’être pas les signes d’un jeu qui se confond avec la vie. Où le romantisme véritable apparaît grandiloquent, sinon un peu toqué, le héros de Chesterton ressort comme un tendre, un poète, un humoriste. La canne-épée n’est pas simple affectation. Elle peut fort bien signifier la mort et percer le traître qui s’en prend à l’héroïne. Mais le chestertonien sait très bien que sa canne-épée signifie attente de l’action. Alors que le héros romantique apparaît toujours un peu désemparé lorsque les orages désirés hésitent à se lever à l’horizon, le chestertonien les porte avec lui et sait, en souriant, souligner qu’ils sont un attribut, peut-être trompeur, de sa personnalité, choisi avec autant de soin que sa cravate à pois et que la taille de sa moustache. Qu’on ne me prenne pas au pied de la lettre quand je parle de porter des nuages, encore que certains héros de Chesterton en soient bien capables. Mais l’on peut emporter une canne-épée à la promenade, comme fit pendant des années Chesterton lui-même. Le vêtement chez lui – on prendra garde à la richesse des détails vestimentaires dans Le nommé Jeudi – n’est pas un masque, un écran, mais au contraire un moyen de s’exprimer et, à la fin, de s’affirmer. Je suis à peu près assuré que les lecteurs mordus par le virus chestertonien, amateurs de canulars poussés jusqu’à la métaphysique ou de métaphysique déguisée en canular parce qu’elle est chose trop sérieuse pour n’être pas profondément drôle, ne voudront pas en rester là. Je leur conseille alors de tâter du Napoléon de Notting-Hill, splendide anti-utopie, et du Super-vivant, sinon bien entendu des Aventures du Père Brown et du Club des Métiers Bizarres. Encore faudra-t-il que Gallimard les remette sur le marché et fasse même traduire ce Super-vivant dont je ne connais pas de version française et qui conte les mésaventures d’un homme qui décida un jour d’être tout à fait bon, sincère et honnête. Il est à souhaiter, si ce vœu se réalise, qu’il trouve pour le servir un traducteur aussi fidèle, aussi habile, que le fut Jean Florence. Sa traduction qui date pourtant de 1910 n’a pas pris une ride de plus que le texte, qui n’en porte aucune. Elle est un modèle à la fois d’honnêteté et de verve. Tout au plus le français, langue plus précise, moins elliptique que l’anglais, m’a-t-il paru faire perdre un atome du mystère, de l’ambiguïté charmeuse du texte original. Mais peut-être, après tout, un livre de mystère paraît-il encore plus mystérieux lorsqu’il est lu d’abord dans une langue qui n’est pas la vôtre. Gérard KLEIN Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Patrick Marcel : Atlas des brumes et des ombres (liste parue en 2002) |

| Dans la nooSFere : 87266 livres, 112118 photos de couvertures, 83701 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47155 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |