|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

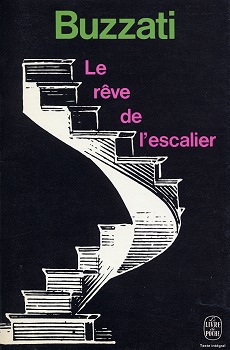

Le Rêve de l'escalier

Dino BUZZATI Traduction de Michel SAGER Illustration de Pierre FAUCHEUX LIVRE DE POCHE (Paris, France) n° 3119 Dépôt légal : 4ème trimestre 1977 Réédition Recueil de nouvelles, 160 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-253-01118-5 ✅ Genre : Imaginaire

Quatrième de couverture

Dans L'épouse ailée, une comtesse mal mariée se voit pousser des ailes, mais les perd dès qu'elle se donne à l'homme qu'elle aime.

Dans Les vieux clandestins, le héros possède des lunettes qui lui permettent de voir son entourage tel qu'il sera dans trente, quarante ou cinquante ans...

Le rêve de l'escalier est un recueil de nouvelles fantastiques qui fait reculer les limites de l'imagination.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - L'Épouse ailée (La moglie con le ali), nouvelle, trad. Michel SAGER 2 - Le Rêve de l'escalier (Il sogno della scala), nouvelle, trad. Michel SAGER 3 - Les Vieux clandestins (I vecchi clandestini), nouvelle, trad. Michel SAGER Critiques des autres éditions ou de la série

[Critique commune de : Le rêve de l'escalier par Dino Buzzati Mes deserts par Dino Buzzati & Yves Panafieu] C’est avec une émotion bien légitime que j’ai ouvert l’ultime recueil, le livre-testament, du grand écrivain italien mort l’an passé. Le rêve de l’escalier constitue la seconde moitié de l’anthologie Les nuits difficiles et se compose de textes écrits pour la plupart entre 1970 et 1971. J’avoue que l’émotion du début a fait place, lorsque j’ai refermé ce livre, à des sentiments mêlés, que la lecture attentive des entretiens que Buzzati eut en 1971 avec Yves Panafieu, entretiens rapportés par celui-ci dans un volume, paru simultanément, m’ont permis de préciser… La lecture du Rêve de l’escalier commence dans une sorte d’émerveillement : c’est du meilleur Buzzati. Fiction et anecdote se conjuguent superbement, après ces premières lignes si engageantes : « Je crois, » dit l’auteur, « que je suis très habile à la production des rêves, en particulier de ceux qui engendrent la peur. » La peur du vide, le vertige au bord de l’abîme sont parmi les fantasmes les plus familiers de Buzzati. Dans Crescendo, le texte suivant, il se livre à un subtil exercice cauchemardesque et allégorique. Le papillon est un récit de SF, à la manière de Kafka revue par Matheson, où le cauchemar prend la forme d’une série de mutations sous l’effet du fantasme de mort. Mosaïque est un ensemble de courts récits, d’histoires brèves, vraies ou imaginaires, mais toujours écrites sous le sceau du rêve. Rêves déchiffrés, hantises – celles connues de l’auteur, et d’autres, moins précises, combien plus fascinantes ! – dont la forme ramassée décuple l’impact sur le lecteur. Buzzati porte l’ellipse à l’opposé de ce laconisme à quoi elle confine souvent sous d’autres plumes, hormis celle de Borges. Des vies fantastiques, d’hallucinants phénomènes défilent devant nos yeux… Encore un récit fantastique, délibérément, avec Tic-tac, puis des Anecdotes de la ville, autre mosaïque que l’auteur présente comme la relation de faits insolites produits par la concentration « massive d’unités humaines et la prévalence de l’élément mécanique » dans les grandes cités. Puis l’histoire intitulée Vieille auto nous sort de l’angoisse quotidienne pour nous plonger dans un merveilleux qui se voudrait lui aussi quotidien. Le fantasme sans cesse « revécu », jusque dans ses implications psychanalytiques (ignorées de l’auteur) les plus lourdes, a cédé le pas au travail facile du journaliste – Buzzati était avant tout journaliste, et nombre de ces textes furent d’abord écrits pour le Corriera délia sera de Milan – qui évoqua un peu le Paul Morand aristocratique et futile des années 30 ! Même impression à la lecture de Changements : c’est un vieil écrivain qui se penche sur son passé avec une complaisance bien sûr excusable, mais qui n’est vraiment plus de mise après ce qu’on a lu et ce qu’on sait de lui. Le Récit à deux voix est une rémission : dans sa construction, le texte nous livre une image de fascination que le propos, finalement allégorique et banal, ne parvient pas à altérer. Les Délices modernes (la guérilla, les pollutions, les pirates de l’air, la drogue) sont encore une concession de columnist, préoccupé d’une récupération ironisante, brillante, mais nullement convaincante… À l’époque où il écrivit ces textes, Buzzati était déjà très malade. Il fit plusieurs séjours en clinique, véritables cauchemars pour cet homme apeuré par les mythologies angoissantes de la vie urbaine dont le « modernisme » le fait délirer… La petite intrigue malicieuse d’Icare ne manque cependant pas d’humour, tout comme ces inventions qui lui font suite : ainsi la description de cet hôpital (L’hôpital malade) où l’on est soigné par un personnel beaucoup plus mal en point que soi, dans le but psychothérapique d’éviter une « confrontation déplaisante » ; ou encore l’histoire du chien à qui l’on a appris à flairer les tableaux ayant de la valeur. Vitesse de la lumière est un récit nostalgique, presque incongru, en regard de ce qui suit : Bestiaire, « quatre histoires d’animaux qui me semblent curieuses, mais que malheureusement je ne peux donner que sous bénéfice d’inventaire ». Nouveaux souvenirs transfigurés par l’imagination débridée, sournoisement. L’aliénation est un nouveau texte-cauchemar ; Buzzati confronté à son double journaliste : « Là, derrière le bureau, derrière la table, je suis assis. Mais pas jeune. Tout le contraire. Mon âge. Il m’est complètement étranger. Odieux. Il me sourit. – En quoi puis-je ? – Adieu… » Progressions : nouvelles anecdotes, empruntées aux travaux d’un congrès d’écrivains. Ces exercices n’ont qu’une valeur superficielle, à peine divertissante. Mais voici Une soirée difficile, magnifique récit où l’humour le plus noir se mêle d’une réflexion désabusée sur l’existence moderne, délivrée – par le biais de l’ironie, précisément – du mode habituel de récusation qu’affecte le Buzzati-journaliste. L’écrivain est invité à passer une soirée dans la propriété de son vieil ami Gianni Soterini. Une parente un peu folle de Soterini, la tante Gorgona, l’entretient dès son arrivée d’un drame qui se prépare et dont elle semble secrètement se réjouir : Paolomaria et Foffino, les deux fils de la maison, arriveront dans la nuit avec quelques amis pour… supprimer leurs parents ! On passe à table. La conversation roule sur l’éducation reçue par les deux garçons, sur les erreurs commises bien malgré eux par leurs parents éplorés, tandis que l’angoisse monte. Bientôt incapable d’en supporter davantage, Buzzati décide de prendre congé. La tante Gorgona le raccompagne à son auto et la vieille femme a ces mots étonnants, en réponse à la question angoissée de l’écrivain : « — Mais vous, tante Gorgona… Je ne voudrais pas que vous soyez aussi impliquée… Elle rit de bon cœur. « Moi ? Bien sûr que j’y passerai. Et sans doute la première. (…) Et puis je le savais depuis des années, des années… Nous avons tous travaillé, non ? Nous avons tous fait un travail splendide et patient pour que cela se produise, pouvez-vous le nier ? » Le texte s’achève sur une sorte de paroxysme calma, intolérable, typiquement buzzatien. On retrouve le grand fantastiqueur ! Et l’on en vient à penser, non sans une certaine amertume, que ce que Buzzati se refuse à dire dans le cadre anodin de ses souvenirs, il l’avoue finalement, de façon exemplaire et à peine détournée, dans sa fiction. Les vergetures du temps sont ces mouvements incertains du temps, ces retours sur soi-même de la durée, qui sont germes de merveilleuses situations, rendues fantastiques en littérature… Buzzati en recueille quelques-unes. La lettre d’amour, petit récit au style volontairement relâché, où pointe un peu d’humour désabusé, est pourvu d’une morale philosophique assez ambiguë. Mais voici un ensemble de Petits mystères, textes parfois très brefs, au ton tragique, anxieux, merveilles insolites, notamment cette histoire des Deux frères… Au sommet de la vague nous ramène à l’allégorie onirique et Les vieux clandestins conte de manière également classique la triste histoire du peintre Yamashita. Clair de lune est une variation sur l’astre mort et ses rapports avec la vie des habitants de Belluno – la famille de Buzzati : celui-ci parle de sa mère, personnage central et lunaire de son univers personnel et poétique. Les deux derniers textes du recueil, L’éléphantiasis et L’épouse ailés, sont des histoires de science-fiction buzzatienne… Elles nous font retrouver l’auteur du K, in extremis. L’éléphantiasis ou la maladie des constructions modernes en matière plastique, sorte de revanche de l’ersatz qui subit d’épouvantables mutations. Quant à cette femme fidèle et petite-bourgeoise qui, lorsqu’il se met à lui pousser des ailes d’ange, éprouve le besoin de reprendre sa liberté, l’expérience diabolique qu’elle fait devient le plus salutaire des adultères… Les sentiments mêlés dont je parlais plus haut sont ceux que j’ai éprouvés devant les inégalités des textes, devenues dérobades, inconséquences… Jamais autant que dans ce recueil, Dino Buzzati n’avait accumulé toutes ces contradictions qui font bien sûr une grande part de son génie mais ne laissent pas d’être irritantes. J’ai cherché à en savoir plus – et ma curiosité en a été récompensée ! À peine refermé ce livre, j’ai ouvert un second Buzzati, intitulé Mes déserts. C’est un gros volume d’entretiens recueillis par Yves Panafieu au cours de l’été 1971 dans la propriété de Belluno. Et je sais à présent que c’est ce livre, déjà considéré en Italie comme l’autoportrait de l’écrivain disparu, qui constitue bel et bien le testament de Buzzati. Il s’y livre ou plutôt s’y dérobe avec encore plus de génie – et sans jamais d’affectation – qu’en ses écrits, et il devient vraiment possible au lecteur de cette confession sans fards (aux yeux de l’auteur) de reprendre chacun des éléments de l’œuvre en y appliquant, pour une vision nouvelle de son architecture et de ses mystérieux desseins, le calque ou la grille qui nous sont donnés, grâce à l’habileté de l’exégète, Yves Panafieu. On retrouve dans Mes déserts tous les fantasmes, les fantômes, toutes les terreurs enfouies, les angoisses, les phobies des protagonistes à peine voilés souvent des récits de l’auteur. Mais parce qu’au fond de lui-même, en cette part de son être qu’il ne pourra jamais dévoiler (son œuvre peint s’y refuse à peine moins), Buzzati s’efforce de tenir bien en mains les rênes da ses phobies, il laisse apparaitre, ce faisant, toutes les contradictions de ses « systèmes de pensée » : l’angoisse, le malaise omniprésent surgissent avec une évidence très grande. On se prend à éprouver une sorte d’apitoiement face à cette existence tragique assumée avec autant d’inconsciente logique, car enfin la vie de Buzzati est constituée d’un contexte de contradictions évidentes : il nous parle de son enfance préservée, celle d’un fils de la grande bourgeoisie du nord de l’Italie, de ses rares amitiés viriles et de sa vie solitaire passée pendant cinquante ans auprès de sa mère, à Milan où il fut journaliste et dans la grande maison natale de Belluno. Il nous dit ses fascinations : la montagne, les déserts (image du bonheur), la vie militaire… La femme ? Elle le fascine aussi, bien qu’on se soit longtemps perdu en conjectures sur la véritable nature de Buzzati. Il faudrait parler de misogynie, mais d’une misogynie contradictoire, liée aux vertiges exprimés magnifiquement par l’œuvre (texte et dessins) et aux fantasmes les plus dévorants. La présence invincible de la mère a vaincu en lui la faculté d’assumer pleinement une sexualité exigeante ; en contrepartie, elle a exacerbé les possibilités d’écriture, l’énergie textuelle contenue dans cet être à la sensibilité frémissante, à l’imagination fiévreuse, délirante. Ce grand puritain – il emploie même le mot « calviniste » – réfute la psychanalyse, plus par peur et dégoût que par honte, tout en se livrant sans véritable retenue aux pièges savants de son interlocuteur. Il a des mots étonnants pour parler de la création, de la critique, de la peinture, de la musique, et il s’étend même longuement sur l’essence du fantastique qu’il définit de cette façon, à la fois très naïve et très juste : « Le fantastique, ce sont les choses qui n’existent pas, imaginées par l’homme dans un but poétique. » C’est là, sans doute, la plus belle définition de l’œuvre buzzatienne, qui ressemble si fort à son démiurge, portant en elle toutes les richesses cachées d’une nature dissimulée, contradictoire, mais attachée avant tout à cerner, par le biais de l’insolite, tout ce qu’il y a d’indicible et de tragique dans la vie d’un homme contraint de vivre sa différence… Ce que les autres appellent un poète. François RIVIÈRE |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |