|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

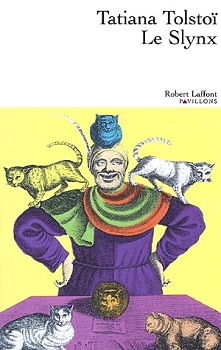

Le Slynx

Tatiana TOLSTOI Titre original : Kys, 2000 ISFDB Traduction de Christophe GLOGOWSKI Robert LAFFONT (Paris, France), coll. Pavillons   Dépôt légal : février 2002 Première édition Roman, 414 pages, catégorie / prix : 22,7 € ISBN : 2-221-09458-1 ✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

« Célèbre, Tatiana Tolstoï l'était. Avec la publication du Slynx, elle devient un classique de la littérature russe. » Znamia « À chaque page, l'écriture miroite, étonne, détonne. » Le Monde Trois siècles après une explosion nucléaire, le monde bascule dans un nouvel âge de fer. L'humanité subit d'étranges mutations... Certains individus ont l'apparence de centaures, d'autres crachent le feu à volonté, ou sont couverts de crêtes de coq... Frustes, méchants, ils vivent dans la saleté et se nourrissent de souris. Dans cet univers d'ignorance, qui pourrait fort bien évoquer la Russie de l'après-perestroïka, il est interdit de posséder des livres, décrétés radioactifs par le régime totalitaire du « Grand Mourza ». La passion de lecture d'un jeune lettré, Benedikt, va le conduire dans une quête acharnée d'ouvrages anciens. Au fur et à mesure de son ascension, il sera rongé par une peur irrationnelle : celle d'être la victime du Slynx, un félin imaginaire, métaphore de la cruauté, de l'égocentrisme et de l'aveuglement moral qui peuvent dévorer les hommes.

Mêlant mœurs, légendes et superstitions de l'ancienne Russie, servi par une écriture truculente, ce roman relève également du fantastique et de la science-fiction dans la meilleure veine des classiques anglo-saxons. Née en 1951 à Leningrad, Tatiana Tolstoï commence à publier en 1983 des récits dans les revues Aurore et Novy Mir. Son premier recueil de nouvelles édité en 1987 connaît un immense succès en Russie. Sa traduction française est publiée en 1988 chez Robert Laffont sous le titre Feu et poussière. Tatiana Tolstoï dirige des ateliers d'écriture à l'université de Saratoga aux États-Unis. Elle fait aujourd'hui paraître son premier roman, parallèlement à un recueil de chroniques : Billets d'humeur incorrects.

Critiques

Nous sommes sur l'ancien site de Moscou : une mystérieuse explosion nucléaire et trois siècles écoulés ont ramené la société à un état moyenâgeux et rendu les humains semi-bestiaux. Sauf les Anciens qui vivaient au moment de l'Explosion, devenus immortels (sauf accident ou maladie) et témoins impuissants de la dégénérescence de leurs descendants. Une fantasy satirique (en dépit de vagues allusions à la radioactivité) qui rejoint curieusement la S-F des Fables de l'Humpur de Pierre Bordage, avec son protagoniste homme-cochon et l'emploi d'un langage aux archaïsmes étudiés (il faut remercier le traducteur pour avoir paré le texte des couleurs du français du XVIe siècle ainsi que pour ses notes de bas de page, fréquentes et indispensables à qui n'est pas imprégné de culture russe). Mais Tatiana Tolstoï est moins optimiste et plus cruellement comique que Bordage. Coïncidence ? elle vient de la littérature générale, et Le Slynx est un livre sur les livres, qui ne cesse de faire des citations des poètes russes, et se réfère sans cesse au plus prestigieux de tous, Pouchkine. Son village futur est un miroir déformant de la politique russe du vingtième siècle : il change de nom avec chaque nouveau dictateur, on guette avec crainte les « méchants Tchétchènes » (qui ne viennent jamais), le pouvoir émet des oukases, et tout le monde se cache soigneusement quand passe la police médicale, qui emporte les gens sans espoir de retour. Et les livres sont, bien sûr, tous interdits — ils pourraient vous rendre malade, n'est-ce pas. Il y a des passages à rire aux larmes, comme ce service funéraire des Anciens (pp. 165-173) où tout le monde dit du mal de la défunte, mais en profite pour exalter le passé en défendant des positions qui n'ont pas varié d'un iota. Même les « dissidents » en prennent pour leur grade avec leur adoration anachronique des photocopieuses et leur espoir dans l'aide de l'Occident. Nous suivons la vie de Benedikt, modeste copiste ballotté entre ses parents, des gens d'avant, trop tôt disparus, son mentor Nikita (lui aussi un Ancien), et la fille dont il est amoureux, Olenka. Dans une dystopie classique, la culture et l'amour permettraient au protagoniste naïf de se désaliéner. Et Benedikt en passe fort près, via une amourette avec Barbara, qui a, elle, assez de jugeote pour savoir que tous les livres n'ont pas été écrits par le tyran du moment, Fiodor Kouzmitch. Mais Benedikt tombera dans d'autres bras, et sera présenté au chef de la police : une aubaine, car on sait que ce sont les censeurs qui ont les meilleures collections de livres interdits. Un désastre, car, avec le pouvoir, Benedikt, qui n'était déjà pas une lumière, devient abject. Et la lecture ne le sauvera pas : il met sur le même plan Anaïs Nin et Le Ninja au manteau sanglant... Est-il indécent que l'on puisse rire autant d'un livre aussi noir ? Peut-être qu'une fois admise l'idée que l'homme est irrémédiablement mauvais, et ne pensera jamais qu'à porter tort à son prochain pour son propre gain, seul reste l'humour comme manière d'aborder le monde. De toute façon, Tatiana Tolstoï le fait brillamment, bâtit un univers affreux, nous rassure finalement : quelle chance nous avons de lire des livres ; quelle chance nous avons de lire le sien. Pascal J. THOMAS (lui écrire) Benedikt vit à Fiodor-Kouzmitchsk, une petite cité banale : les isbas et les terems, les Tchétchènes au-delà des steppes vers le sud, la neige omniprésente... Elle avait bien un autre nom, il y a longtemps, très longtemps, mais c'était avant la grande Explosion, et depuis bien des choses se sont perdues, au point que les noms ne veulent plus dire grand-chose : ainsi des « mogosins » où paraît-il on trouvait toutes sortes de marchandises, ainsi des « ôtudes oniversitaires » ou de l'« intelligonstia »... Mais Benedikt n'en a cure. Il est copiste à l'Isba de Labeur, et entre le recopiage de deux textes plus ou moins obscurs de Fiodor Kouzmitch, gloire à lui ! Benedikt espère bien trouver l'art et la manière de courtiser la pucelle Olenka, la belle dessinatrice de l'atelier. Le Slynx est l'histoire de ces deux-là, vue par les yeux de Benedikt ; c'est son langage, son savoir (car il a aussi de la science, Benedikt), et ses habitudes dans sa bonne cité de Fiodor-Kouzmitchsk, qui servent de trame au fil du récit : la cour, la déclaration, le mariage, l'installation... Mais la grande maison des parents d'Olenka réserve une surprise de taille au jeune marié ; il y apprendra le secret des terrifiants Traîneaux Rouges qui viennent prendre tous ceux sur qui plane le soupçon de la Maladie, un terrible mal qui semble lié, sans que personne n'en sache la cause, aux vieux livres qui subsistent encore çà et là dans les isbas. En possession de ce secret, Benedikt sera bien obligé de comprendre qui il est, ce que sont vraiment les œuvres de Fiodor Kouzmitch, gloire à lui ! et ce que le monde est devenu... Comme Les Fables de l'Humpur de Bordage, Le Slynx construit un monde à travers le langage — déformé, transformé, mutant — qui en dit l'effrayante évolution ; comme La Cité Potemkine de Rezvani (Actes-Sud), il relève le défi d'une réflexion sur et dans les ruines post-atomiques. Mais le tour de force est ici d'en révéler uniquement ce que peut comprendre le personnage lui-même, dont l'entendement combine une intrigante obscurité et une étrange lucidité. C'est pourquoi les quelques explications sur le monde de Benedikt (l'Explosion, l'Ancien Monde, les Séquelles...), données dès le premier chapitre, sont loin d'être suffisantes : ce ne sont que des phrases, qui ne recouvrent qu'une infime dimension de ce monde. Au temps pour les stéréotypes du roman post-cataclysmique ! L'art de Tatiana Tolstoï est d'enrôler ces quelques clichés (que tous les lecteurs de SF reconnaîtront) dans un projet bien plus ambitieux et truculent, dont elle a mis quatorze ans à trouver la forme achevée. Rien de moins simple que le caractère parfaitement ordinaire de ce monde futur, brossé à travers le bon sens de son héros et ses préjugés peu à peu ébranlés — dans la limite de sa compréhension, de ses angoisses, et de son langage, surtout. Ainsi, à travers ce splendide échafaudage de mythes politiques, de thèmes littéraires et de mots réinventés, c'est à une « hénaurme » réflexion sur nos propres habitudes (nos propres capacités ?) de lecture et d'imagination que nous invite Tatiana Tolstoï. Irène LANGLET |

| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |