|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

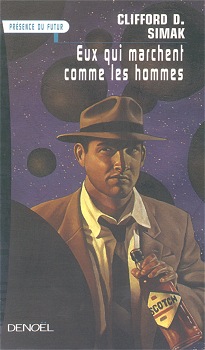

Eux qui marchent comme les hommes

Clifford Donald SIMAK Titre original : They Walked Like Men, 1962 Première parution : New York, USA : Doubleday, 1962 ISFDB Traduction de A. BARROIS & M. BARROIS Illustration de Thomas EHRETSMANN DENOËL (Paris, France), coll. Présence du futur  n° 76 n° 76  Dépôt légal : novembre 1999, Achevé d'imprimer : novembre 1999 Réédition Roman, 260 pages, catégorie / prix : 4 ISBN : 2-207-25041-5 Format : 10,8 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

Sous le titre Une certaine odeur DENOËL, 1964, 1971, 1981, 1987 in Les Mines du temps, OMNIBUS, 2004

Quatrième de couverture

Clifford D. Simak 1904-1988) est l'un des géants de la science-fiction, connu pour son profond humanisme. On lui doit certains chefs-d'œuvre incontournables du genre comme Demain, les chiens, Au carrefour des étoiles. Ses meilleures nouvelles sont réunies dans Tous les pièges de la Terre, La Croisade de l'idiot, Une chasse dangereuse.

Alors qu'il essaye de rentrer tout simplement dans son appartement, un journaliste alcoolique échappe de peu à un piège, une sphère noire, de la taille d'une boule de bowling, qui roule et le poursuit. Des pièges menacent l'humanité, mais dans quel but ? Et si tout cela cachait une forme pour le moins originale d'invasion extraterrestre ?

Critiques

« Ici, sur Terre, vous avez donné à l'argent un symbole qu'aucun moyen monétaire n'a jamais reçu ailleurs. Vous en avez fait un pouvoir, une vertu. Ce qui fait qu'en sorte, le manque d'argent est une abjection et quelquefois même un crime. » (p. 166) On peut juger de la « modernité » d'une œuvre à l'impression qu'elle procure quand on la lit plusieurs décennies après qu'elle a été conçue. Eux qui marchent comme les hommes est un roman certes daté par certains de ses caractères, mais son axe narratif principal reste, à l'aube de ce nouveau millénaire, d'une très grande force, d'une indéniable actualité. Ce roman aborde le thème pour le moins classique de l'invasion de la Terre par les extraterrestres. Mais ceux-ci ont recours à une méthode subreptice d'une grande originalité pour conquérir la planète. Ils n'utilisent pas la force ou le contrôle psychique, ils ne copient pas les humains un à un comme chez Jack Finney. Non. Pour secrète qu'elle soit (mais ne s'agit-il pas ici de ce qu'on appelle le « secret » des affaires ?), ladite méthode se conforme strictement aux lois en usage sur la Terre ; voici une invasion on ne peut plus légale, située sur un terrain dont nous avons beaucoup entendu parler au cours des eighties et des nineties : celui de la guerre économique. L'arme des extraterrestres, c'est le capital, leur but la domination de la planète par la mise sous leur coupe de toute son économie... L'idée est incontestablement ingénieuse sur le plan romanesque, mais Clifford D. Simak l'a exploitée dans une direction qu'on peut qualifier de critique, en soulignant de façon assez appuyée quelles en étaient les conséquences sur les terriens dépossédés et confrontés à une crise économique grave quoique larvée : homeless jetés sur les routes, chômage, destruction du tissu social, tout un cortège de situations dramatiques, comme celle, paradoxale, de ce vice-président d'une compagnie d'assurances, qui pèse 40.000 dollars par an, mais qui, ayant vendu sa maison à un prix inespéré, s'est retrouvé à la rue avec toute sa famille sans trouver à se loger... Avec le recul du temps, Une certaine odeur pourrait facilement être « récupéré » par les militants anti-mondialisation qui seraient en mesure d'y voir une charge métaphorique contre un capitalisme de plus en plus monopolistique. Mais les qualités de ce roman ne se limitent pas, bien sûr, à cette dimension politique, ou du moins de critique sociale, extrêmement rare dans la science-fiction américaine des années 50. La nature de ces machiavéliques extraterrestres mérite d'être examinée avec attention. « Ils pouvaient s'adapter à n'importe quoi, prendre n'importe quelle forme, ils étaient capables d'assimiler et d'utiliser n'importe quelle forme de pensée, de bouleverser à leur avantage n'importe quel système économique, politique ou social. Leur extrême souplesse d'adaptation, quelles que fussent les conditions extérieures, les rendait pratiquement maîtres de toutes les situations. [...] Je me demandais si [...] nous ne nous trouvions pas en présence d'un organisme géant capable de se diviser et de prendre toutes les formes qu'il voulait ? » (p. 203) A l'aune de cette description, on mesure combien le « combat » entre les deux journalistes, Parker et Joy, qui ont flairé le scoop de l'invasion économique et les extraterrestres qui la mènent, est inégal ! Indubitablement, Une certaine odeur appartient à cette bonne vieille branche de la science-fiction paranoïaque : « ils » sont parmi nous, nous avons percé à jour leurs plans diaboliques, mais personne ne veut nous croire ! De ce schéma connu, Simak joue avec une distanciation toute bienvenue et beaucoup de virtuosité et d'humour. Démarré sur ce qui a toute l'apparence d'un cauchemar d'ivrogne, le récit ne débusque la conspiration extraterrestre qu'au terme d'une enquête journalistique dont les prémices, quoique insolites, ne laissaient envisager rien de tel. Et les deux héros reporters ont trop de bouteille, sont trop lucides pour se laisser gagner par l'affolement ou l'abattement quand la situation prend un tour résolument extraordinaire. Parker a même tout du tough guy, du dur à cuire de la tradition hardboiled, et l'auteur, qui connaissait visiblement bien l'univers du roman noir, a eu recours à toutes les recettes du thriller pour maintenir son intrigue dans une tension constante, un soupçon de folie et de délire en prime...Ce côté « polar » mâtiné de quatrième dimension fait une grande partie du charme nettement rétro d'Une certaine odeur. Le dernier atout de ce succulent roman est une chute d'un humour ravageur et saugrenu. Si les Martiens de Wells étaient vaincus par le germe du rhume, les extraterrestres de Simak sont mis en échec par quelque chose de bien plus surprenant, quelque chose d'aussi extravagant que ridicule : une certaine odeur... Il est impossible en lisant ce roman aujourd'hui de ne pas faire le rapprochement avec le film de Tim Burton, Mars attacks. L'arme utilisée par Joy a un caractère tout aussi dérisoire, tout aussi satirique que la country music qui décime les Martiens dans l'œuvre de l'iconoclaste réalisateur américain. Résumons. Un roman de science-fiction paranoïaque, qui renouvelle avec astuce (et plus) le thème de l'invasion extraterrestre, ouvertement pipé par une chute d'un humour « hénaurme » : un Simak de très grande cuvée. Jacques BAUDOU Papy fait de la SF. USA, années soixante, Parker Graves, journaliste confirmé et accessoirement alcoolique, est agressé sur le pas de sa porte par une boule de bowling qui se déplace toute seule. Intrigué (on le comprend), il fait son enquête et découvre rapidement un complot extraterrestre dont le but est d'acheter... la Terre. Une race d'êtres protéiformes, dont l'apparence primitive rappelle celle de boules de bowling, achète les maisons, les commerces, les industries... afin de tout posséder à terme. Les moyens financiers de ces créatures semblent infinis et, suite à leurs achats, de plus en plus de personnes se retrouvent à la rue ou sans emploi. Aidé par un chien extraterrestre télépathe, Graves tente de contrecarrer les plans des envahisseurs. Ce roman a été écrit il y a une quarantaine d'années, et cela se sent. D'une part, il est plaisant de se plonger dans cette ambiance de chapeaux mous, de Remington Noiseless, de pare-chocs chromés et de téléphones à cadran. Cela dit, il n'est pas nécessaire qu'un roman soit écrit à une certaine époque pour que l'action s'y déroule. On peut s'en réjouir car cela nuirait au genre que nous affectionnons. D'autre part, et c'est là que le bât blesse douloureusement, ce texte a terriblement vieilli. Le lecteur doit faire l'effort de s'imaginer en lecteur des sixties, vierge de ces décennies de SF que nous avons connues. S'il n'y parvient pas, ce lecteur trouvera Eux qui marchent... naïf, dépassé, maniant lourdement des messages sur l'écologie ou le capitalisme qui devaient sembler novateurs à l'époque mais un rien poussiéreux de nos jours. Simak critique d'ailleurs le pouvoir de l'argent et l'esprit d'appropriation des gens. Et c'était au début des années soixante. Simak s'est éteint durant les « golden eighties ». Sans doute n'y a-t-il pas survécu. Quoi qu'il en soit, l'âge vénérable de ce récit n'excuse pas tout. Il est répétitif, manque cruellement de rythme, simpliste au point de frôler souvent le récit pour adolescents, et tous les personnages sont des ramassis de clichés. Lecteur, toi dont le temps est précieux, passe ton chemin. Alessandro ARTURO On peut regretter que, puisque le titre d'Une certaine odeur changeait pour mieux coller à l'original, la typographie n'ait pas été modernisée à coups de scanner, et la traduction un peu toilettée. Mais on a bien l'ambiance « rétro » annoncée par l'individu à chapeau mou et bouteille de scotch de la couverture, et ce n'est pas désagréable. On se laisse aller au fil des rebondissements, et on pardonne quelques facilités, voire des incohérences (comment concilier légalisme formel et fausse monnaie ?). En effet, même si ce n'est pas là l'un des Simak majeurs, on retrouve la petite musique de ce grand monsieur, capable de concilier nostalgie ruraliste et humanisme progressiste, d'ancrer l'impossible dans le banal, de faire d'une discussion sur la chasse au ragondin et l'élevage des putois le nœud d'une histoire d'invasion extraterrestre, et, dès 1962, d'imaginer une menace purement capitaliste, en avançant un instant comme solution la suppression de la propriété privée... Ce qui n'est pas rien pour un roman dit de pure distraction. Éric VIAL (lui écrire) Critiques des autres éditions ou de la série

La crise du logement étant ce qu'elle est dans notre monde occidental, nul ne trouvera invraisemblable le point de départ que Clifford Simak a choisi pour ce roman (dont la version originale parut en livre il y a un peu plus de deux ans) : dans une cité américaine, le héros découvre un beau jour – avec quelques heures d'avance sur la plupart de ses concitoyens – qu'il n'y a plus de logements à louer ni à vendre, que des inconnus sont en train d'acquérir magasins, immeubles et terrains dans la région. De là, l'horizon s'élargit – grâce à l'activité du narrateur – au point de révéler une invasion dont l'équivalent exact n'avait encore jamais été présenté en science-fiction. Cela ne veut pas dire qu'elle soit très vraisemblable. Mais l'art de l'auteur consiste à faire temporairement admettre la possibilité de ce qui arrive à son héros, et à créer une indéniable tension dans la première partie de ce roman. La seconde moitié de celui-ci est moins réussie, simplement parce que le rythme de l'action n'est plus maintenu. Une aventure rapide et mouvementée : ce n'est pas ce qu'on attend habituellement de Simak, mais c'est ce qu'il parvient à nous donner au début de ce livre. Le reste de celui-ci est davantage dans la « manière » habituelle de l'auteur, mais ce ralentissement soudain provoque un déséquilibre certain dans le récit. Voici donc Parker Graves, journaliste intelligent et dégourdi, et qui n'éprouve pas un mépris irraisonné à l'égard d'une bonne bouteille. Un soir qu'il rentre chez lui dans un état d'allégresse éthylique, Graves laisse tomber ses clefs devant sa porte. En se penchant pour les ramasser, il découvre l'existence d'un piège à hommes, et ainsi commence son histoire. L'amateur de science-fiction habitué aux extra-terrestres qui changent à volonté leur apparence voit assez vite ce qu'il y a sur le chemin de Graves, mais Clifford Simak est parvenu à rendre cette découverte assez palpitante par le rythme de son récit. Le ton de celui-ci est également distant de la grandiloquence, de la désinvolture et de la vulgarité, et s'agrémente fréquemment d'un humour discret. Au passage, on retrouve plusieurs des thèmes familiers de l'auteur. Il y a ainsi son affection pour les chiens : Graves est aidé dans sa recherche par un gros chien, précisément, qui n'est toutefois pas exactement ce dont il a l'air. On reconnaît également l'amour de la nature – ou, plus exactement, du complément que la paix de la campagne peut représenter dans la vie d'un citadin. Et il y a encore l'absence d'hostilité foncière des envahisseurs extra-terrestres : ceux-ci ne cherchent aucunement à exterminer l'humanité, ni à la réduire en esclavage. Ils ont au contraire l'impression de se comporter correctement à l'égard de celle-ci, de respecter les règles du jeu, même s'ils risquent de bouleverser les fondations de son économie. Un tel bouleversement résulterait beaucoup plus de leur incompréhension que d'une cruauté foncière. Ces qualités compensent au moins partiellement la grande faiblesse du roman, qui est son invraisemblance. Celle-ci ne réside ni dans la nature ni dans les procédés des extra-terrestres, mais bien dans la façon dont le récit reçoit son dénouement. Ce dénouement est certes une façon de résoudre un problème : Graves sait que les extra-terrestres existent, qu'ils sont là, qu'ils représentent une menace ; mais comment faire reconnaître des êtres qui changent de forme à volonté, qui adoptent l'apparence d'humains ? La plupart des gens auxquels il en parle – exception faite de sa petite amie et d'un biologiste génial et sympathique, parce que distrait et anti-conventionnel – ne le croient évidemment pas. La clé de ce problème – qui donne son titre à la version française du roman – est révélée assez tard au héros. Elle est gratuite, et invraisemblable, et constitue la grande faiblesse d'un roman qui se lit souvent avec agrément, bien que demeurant nettement au-dessous des meilleurs récits précédents de l'auteur. La version française, due à Maurice Barrois si l'on en croit la prière d'insérer, à A. et M. Barrois d'après le volume lui-même, possède les qualités de vie et de mouvement qui conviennent au ton du récit. Elle n'appelle que deux remarques. La première (p. 140) est que hardware n'est pas un nom propre, mais bien un mot commun qui peut se traduire par quincaillerie. La seconde (p. 159) est l'apparition d'un dissolva, passé simple bien curieux. Demètre IOAKIMIDIS |

| Dans la nooSFere : 87250 livres, 112066 photos de couvertures, 83684 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |