|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

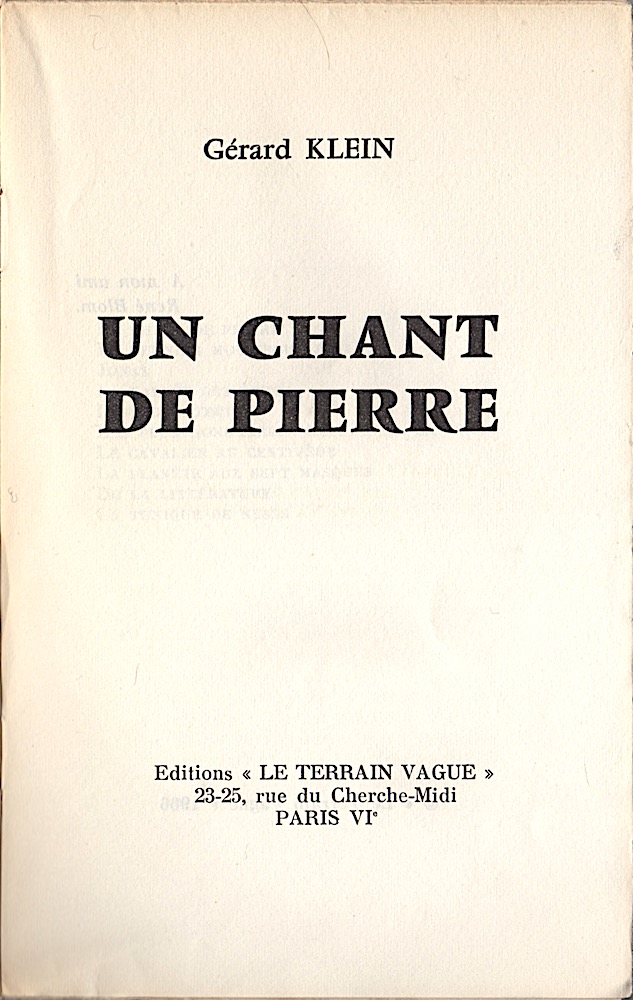

Un chant de pierre

Gérard KLEIN Première parution : Paris, France : Losfeld, 1966 Illustration de Jean GOURMELIN Le TERRAIN VAGUE (Paris, France) Dépôt légal : 1er trimestre 1966 Première édition Recueil de nouvelles, 256 pages, catégorie / prix : nd ISBN : néant Format : 11,7 x 18,4 cm✅ Genre : Science-Fiction Pas de texte sur la quatrième de couverture.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Un chant de pierre, pages 9 à 31, nouvelle 2 - Le Dernier moustique de l'été, pages 33 à 39, nouvelle 3 - Jonas, pages 41 à 86, nouvelle 4 - La Vallée aux échos, pages 87 à 102, nouvelle 5 - Les Recruteurs, pages 103 à 127, nouvelle 6 - Les Plus honorables emplois de la terre..., pages 129 à 154, nouvelle 7 - Le Cavalier au centipède, pages 155 à 198, nouvelle 8 - La Planète aux sept masques, pages 199 à 222, nouvelle 9 - De la littérature, pages 223 à 231, nouvelle 10 - La Tunique de Nessa, pages 233 à 255, nouvelle

Critiques

Dans le numéro 26 de Fiction, daté de janvier 1956, la signature de Gérard Klein apparut pour la première fois dans cette revue. La nouvelle qu'elle accompagnait, Civilisation 2190, témoignait d'une sensibilité désabusée et critique, proche du pessimisme de Bradbury ; elle était intrinsèquement intéressante, et devenait remarquable si l'on considérait qu'elle avait été écrite par un auteur alors dans sa dix-neuvième année. Dix ans plus tard, voici un recueil de dix nouvelles. Celles-ci prouvent que Klein ne s'est pas endormi sur ses lauriers, et qu'il a su réaliser ce passage difficile entre tous : d'une sorte d'« enfant prodige », il est devenu un artiste auquel on peut accorder son estime sans réserve, sans avoir besoin de prendre ses antécédents en considération. Il n'est pas besoin d'avoir connu les débuts de Klein pour saluer en lui un auteur original et intelligent, un des plus doués parmi les écrivains européens de science-fiction. Et les lecteurs de Fiction le savent bien, puisque c'est dans les pages de cette revue que parurent primitivement la plupart de ses nouvelles. Gérard Klein possède un registre étendu de sujets – sa confiance en la science stimule et alimente son imagination – et un choix de tons, de manières, moins large – probablement à cause de l'admiration profonde qu'il porta, lors de ses débuts, à Bradbury. L'évolution de ces tons peut être résumée, pour le lecteur de ce recueil, par une comparaison : celle de l'ironie qui se veut cynique des Plus honorables emplois de la terre avec la poésie très raffinée, alternativement allusive et minutieusement évocatrice, de Un chant de pierre ou de La planète aux sept masques. L'influence de Bradbury reste sensible, principalement dans Le dernier moustique de l'été, où un incident tout à fait mineur – un moustique qui vient agacer un homme – sert à évoquer une catastrophe à l'ampleur planétaire – la venue prochaine d'une nouvelle époque glaciaire. À côté de cette influence, on peut deviner celle, plus floue, d'un Truman Capote (le climat futile, l'angoisse obsédante qui entourent ses personnages sans que ceux-ci en distinguent la cause nécessairement, ou un motif mineur prenant soudain une absurde importance : cela se remarque passagèrement dans Un chant de pierre, et dans Les recruteurs). Et un dernier rapprochement doit être fait, avec Leigh Brackett. Involontairement peut-être, Klein imprègne ses décors planétaires d'une poésie extrêmement colorée, à la fois épique et décadente. À ce titre, on peut rapprocher La planète aux sept masques, Un chant de pierre et La tunique de Nessa de certains récits signés par la femme d'Edmond Hamilton : la planète Mars telle que Klein la décrit dans le dernier de ces récits n'est pas du tout incompatible avec celle que Leigh Brackett utilise comme fond dans The sword ot Rhiannon et The last days of Shandakor. (De même que ces deux récits sont liés, Klein rattache par des indices discrets Un chant de pierre à La planète aux sept masques d'une part, La vallée des échos à La tunique de Nessa de l'autre. Mais là, il ne s'agit évidemment plus d'influence : le simple métier est en cause). Car Klein a acquis un véritable métier. Non seulement pour concilier et « personnaliser » à sa propre échelle les diverses influences qu'il a pu subir, mais encore – ce qui est moins à son actif – pour étoffer artificiellement certains passages. Voici, pour illustrer ce point, Jonas, dont le titre résume le sujet : Il s'agit, pour un être à peu près humain, d'entrer littéralement à l'intérieur d'un organisme afin de le contrôler. Le récit s'achève précisément par cette pénétration, par l'évocation des impressions de l'être qui l'effectue. Cette partie est excellente de vraisemblance et de vigueur ; mais elle a été précédée par un prélude trop long, dans lequel les données nécessaires à la compréhension de cette fin sont délayées dans une abondance de notations souvent superflues. Et voici en revanche, toujours dans Jonas, une manifestation secondaire assurément, mais néanmoins très nette, du métier de l'auteur. L'organisme qui est au héros ce que la baleine fut à Jonas est un ubionaste : le nom apparaît plusieurs fois dans le récit, néologisme courant à l'époque où se situe l'action, avant que le lecteur n'en trouve l'explication. Ubionaste est une contraction d'unité biologique de navigation stellaire. La description de cette unité est, en elle-même, une trouvaille ; et le terme qui la désigne ajoute à la vraisemblance de l'ensemble, car c'est exactement le genre de mot que l'usage peut créer après coup. Le métier apparaît très visiblement là où il constitue à peu près la seule Justification du récit : dans De la littérature et dans Les plus honorables emplois de la terre. Le premier de ces récits est par son sujet une sorte de renversement d'une des Fictions de Borges, Pierre Ménard auteur du Quichotte, tandis que le second constitue un réquisitoire contre l'État-tortionnaire. Le réquisitoire est certes nécessaire, mais il a été mieux présenté à d'autres occasions. Ceux qui tiennent absolument à trouver un message dans toute œuvre littéraire reprocheront peut-être à Gérard Klein d'en adresser plusieurs, et de ne jamais le faire avec véhémence. À dire vrai, au-delà de la confiance qu'il met en la science, et d'une certaine méfiance à l'égard de l'homme – ou plus exactement d'un type d'homme – Klein ne s'occupe que d'ouvrir le plus grand nombre possible de portes donnant sur le réel – sur le réel de demain, bien entendu. Il s'intéresse à tout ce que son imagination lui fait découvrir derrière ces portes, et il présente avec la même sympathie la civilisation complexe et décadente de la Planète aux sept masques, ou ce « vieil homme de l'espace », qui aime écouter les Kindertotenlieder de Mahler et qui devient Le cavalier au centipède en domptant les ahurissants habitants d'Uranus. Cette sorte de compassion a pris le pas sur la critique acide à la Bradbury, et Klein en a tiré un bénéfice considérable. C'est par sa réceptivité à l'égard des lendemains de la science qu'il élargira encore son horizon. Tel qu'il se présente actuellement, cet horizon est suffisamment vaste et varié pour que le lecteur ne marchande pas son estime à Klein. Ce recueil marque une nouvelle étape dans l'enrichissement d'un talent qui est probablement le plus souple et le plus complet dans la science-fiction française. Demètre IOAKIMIDIS |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |