|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

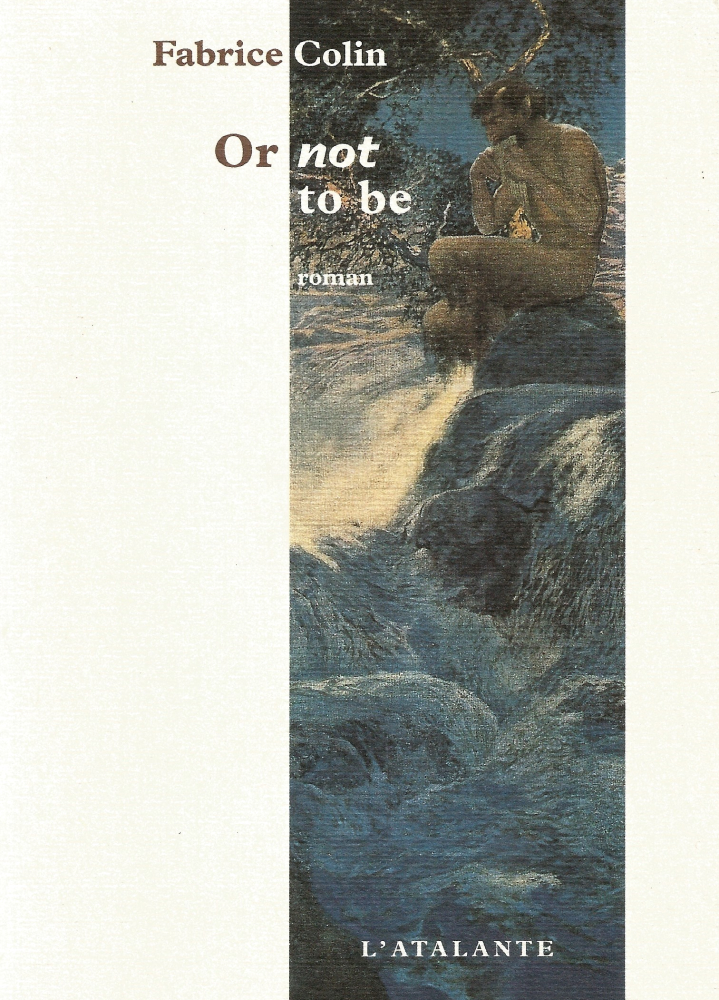

Or not to be

Fabrice COLIN Illustration de Maxfield PARRISH L'ATALANTE (Nantes, France), coll. Romans  Dépôt légal : janvier 2002, Achevé d'imprimer : janvier 2002 Première édition Roman, 376 pages, catégorie / prix : 4 ISBN : 2-84172-197-3 Format : 13,0 x 18,0 cm✅ Genre : Imaginaire Illustration de couverture : Maxfield Parrish, Errant Pan, 1910.

Quatrième de couverture

Mes rêves étaient toujours là. D'une précision absolue. C'étaient ces rêves qui me maintenaient en vie, je le sais maintenant. Sans Shakespeare, mon existence n'aurait eu aucun sens. Je n'étais né que pour le faire revivre.

1923. À la mort de sa mère, Vitus Amleth de Saint-Ange quitte l'institution d'Elisnear Manor où il séjourne, amnésique, depuis sept ans. Il part à la reconquête de son passé.

Son chemin à rebours le conduit de Londres au Nord de l'Angleterre, jusqu'au village de Fayrwood qui n'apparaît sur aucune carte...

Comme Vitus de Saint-Ange, OR NOT TO BE brasse l'imaginaire et la réalité dans une empoignade féroce et subtile. L'allégorie prend chair et le Grand Pan, dieu des bergers d'Arcadie, dieu de la fécondité, arpente la forêt de Fayrwood. Qui d'autre a réponse au mystère qui hante le personnage comme le roman celui de la création quand elle incarne au plus juste la vie elle-même ? Comment William Shakespeare est-il devenu l'égal des dieux ?

Fabrice Colin a trente ans et vit à Paris.

Critiques

1923 : soudain, Vitus commence à émerger d'un oubli qui aura duré exactement sept années. Sept années de folie. Car Vitus de Saint Ange est fou, ou l'a été il y a peu encore : interné dans une résidence surveillée fort riche mais néanmoins, sans le moindre doute, psychiatrique. Elisnear Manor, dont le docteur Jenkins est le psy principal, un médecin moderne, plein d'idées nouvelles sur la conduite des sessions et des traitements. Pour autant, ce ne sont pas les soins du docteur Jenkins qui auront tiré Vitus de sa torpeur, mais bien plutôt — un appel ? Une sorte de bruit de fond, de rumeur sous les vagues de son esprit. Shakespeare ! Vitus ne lit personne d'autre, n'a jamais lu aucun autre auteur depuis son adolescence : Shakespeare empli totalement son univers mental. Et même durant ses années d'indifférence amnésique, il lisait et relisait l'œuvre de Shakespeare. William Shakespeare, dont on ignore ce qu'il fit entre 1585 et 1592 : les années sombres. Sept années exactement. À la faveur du décès de sa mère, Vitus va quitter l'institution et repartir à Londres, une ville qu'il ne connaît plus, pour une adresse (la sienne) qu'il ne connaît que pour avoir fouillé dans les dossiers du docteur Jenkins. Mais qu'importe ? Si Vitus semble guéri de sa maladie d'indifférence, il ne semble guère l'être de son instabilité émotionnelle... Une voix lui parle, celle du Barde, qui le pousse à retourner dans le Nord de l'Angleterre, dans le minuscule village de Fayrwood où (mais il n'en a pas le souvenir) il était déjà venu autrefois, avec sa mère et son mystérieux compagnon... Fayrwood où un autre mystère arpente la forêt, le grand dieu Pan, toujours présent en ce début du XXe siècle. Or not to be est bien un roman, certes, mais il s'agit plus encore d'un long rêve éveillé. Ou devrais-je dire un cauchemar ? La narration en débute comme la conscience de Vitus émerge hors de l'eau noire de l'oubli — littéralement : le jaillissement verbal du premier chapitre me semble s'apparenter à la remontée d'un corps. Puis c'est le lent travail de Vitus afin de parvenir à sortir de l'institution (chapitres numérotés à rebours, vers la liberté retrouvée). Puis l'exploration vacillante de Londres. Et enfin la (re)découverte de Fayrwood... Et une fin en forme d'apothéose, où la fièvre qui couvait durant tout le récit éclate réellement, une fièvre enténébrée et venimeuse. Fabrice Colin n'a pas recherché la facilité : ni dans la structure narrative (qui est éclatée en divers traitements, allant d'un lyrisme superbement classique à un extrait de pièce de théâtre, par exemple), ni dans la progression dramatique (fébrile, tour à tour malsaine ou lumineuse), non plus bien sûr que dans l'appartenance de genre — quelque part du côté du fantastique et de la fantasy, mais surtout : personnel, profondément personnel. Gageons que certains lecteurs refuseront de faire l'effort minimum que demande une telle immersion. Gageons aussi que certains ne sauront pas « suspendre leur incrédulité » afin d'entrer sans arrière-pensée dans cette poussée de fièvre. Dommage pour ceux-là : ils passeront à côté d'un formidable roman, une œuvre où, sans doute pour la première fois, se dévoile sans défaut l'audacieux talent du sieur Colin. Chapeau bas. André-François RUAUD (lui écrire) (site web) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Francis Berthelot : Bibliothèque de l'Entre-Mondes (liste parue en 2005) |

| Dans la nooSFere : 87244 livres, 112030 photos de couvertures, 83678 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47138 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |