|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

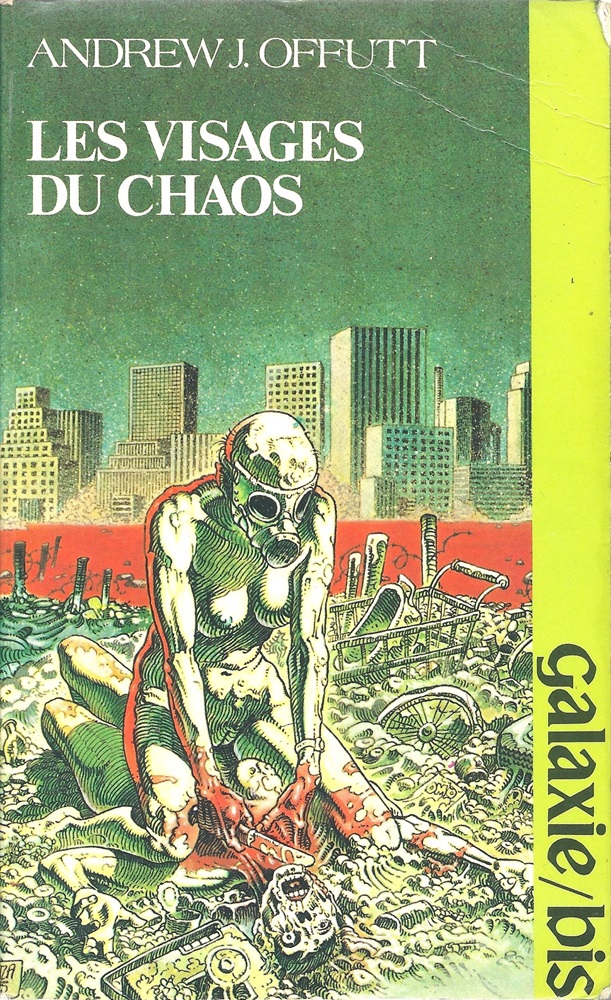

Les Visages du chaos

Andrew J. OFFUTT Titre original : The Castle Keeps, 1972 Première parution : États-Unis, New York : Berkley Medallion, juillet 1972 ISFDB Traduction de Philippe R. HUPP Illustration de Philippe CAZA OPTA (Paris, France), coll. Galaxie-bis  n° 35 n° 35  Dépôt légal : 2ème trimestre 1978, Achevé d'imprimer : 20 juin 1978 Réédition Roman, 266 pages, catégorie / prix : 12,80 F ISBN : 2-7201-0102-8 Format : 11,5 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction

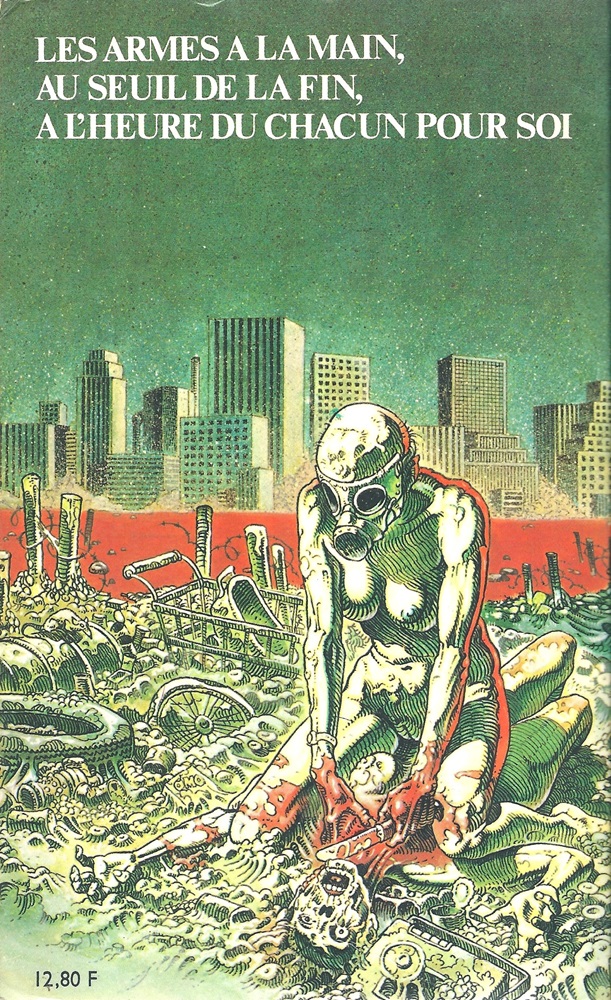

Quatrième de couverture

LES ARMES A LA MAIN,

AU SEUIL DE LA FIN,

A L'HEURE DU CHACUN POUR SOI

Critiques des autres éditions ou de la série

Les visages du chaos appartiennent à ce courant de SF missionnaire qui veut sauver le monde — ou du moins qui essaie — et son auteur, Andrew J. Offutt, se propose de tenir le triple rôle d'écrivain, futurologue et prophète. C'est, bien sûr, de pollution et de surpopulation qu'il va s'agir, problèmes majeurs de ces années — charnières que sont les années 70, et que nombre d'œuvres ont déjà illustrés. Mais Les visages du chaos ne sont pas qu'un cri d'alarme. Le roman est avant tout une illustration des théories de Desmond Morris 1. L'homme est étudié d'un point de vue biologique. La vie moderne, la surpopulation l'obligent à s'entasser dans des petites cages de béton, empilées les unes sur les autres. Son « territoire », au sens zoologique du terme, s'est réduit ; il est devenu ridiculement facile à défendre (portes verrouillées, volets d'acier aux fenêtres). L'animal sans territoire qu'est l'homme ne peut plus, dans de telles conditions, avoir du respect pour lui — même et en exiger de la part de sa progéniture. La ville qui bafoue la notion essentielle de territoire ne peut qu'engendrer le crime. L'homme doit fuir la ville pour retrouver son territoire. Un territoire à sa mesure, qu'il défendra, où il vivra et travaillera. Le retour à la campagne est donc la seule voie de salut. D'où une structure en boomerang et basée sur la dualité ville/campagne. La première partie conte !a vie d'une famille (centrée autour du père, l'écrivain Jeff Andrews) dans une ferme érigée en fortin. Vie-difficile-et-dangereuse-mais-là-au-moins-on-se-sent-vivre. La continuité de l'intrigue est brisée par quelques flashes, montrant-combien-la-vie-en-ville-est-un-enfer. Pour que la leçon soit bien comprise, la deuxième partie est citadine. Scott, fils de Jeff, décide de quitter la ferme paternelle afin de voir un peu ce qu'il se passe en ville. Il n'y restera que quelques jours, le temps de se rendre compte « qu'une grande ville, ce n'est pas un endroit pour vivre, mais pour mourir, c'est formidable ! » (p. 182), tuer une douzaine de jeunes dévoyés, prendre femme et la ramener vite fait et bien fait à la ferme paternelle, car hors de la campagne et de papa, point de salut ! On voit aisément où le bât blesse : un schématisme agressif, aggravé de données didactiques souvent maladroitement insérées dans la trame romanesque. Nous sommes loin de Tous à Zanzibar. Brunner avait transcendé son roman qui se rattache au courant de la SF missionnaire par l'utilisation d'une technique littéraire qui provoquait l'éclatement kaléidoscopique de la vision en offrant de multiples niveaux de lecture. Ce n'est pas le cas d'Offutt qui n'arrive jamais à faire décoller son récit, voulant trop démontrer, sacrifiant le dire au dit. Reconnaissons, malgré tout, que l'intrigue est intéressante et que le tableau brossé est effrayant tant il abonde en détails authentiques, et analyses lucides sur la désagrégation de l'environnement et des rapports sociaux. Les visages du chaos seraient donc un ouvrage bourré de bonnes intentions, mais un peu malhabile ? Hélas ! Il nous faut rapidement déchanter. Par bien des côtés le bouquin sent franchement mauvais. Il ne suffit pas de crier à la pollution pour avoir patte blanche. Marion Zimmer Bradley écrivait en 1955 La vague montante 2 de la main gauche et de la droite signait, en 1968, la pétition des faucons pour la continuation de la guerre au Viêt-Nam. Poul Anderson dans La route étoilée (collection le masque SF) se paye un magnifique manifeste écologique 3. Et J. P. Andrevon, dans HDF 29, démontre à propos de Barjavel que « l'amour de la nature n'a jamais été une conception politique ». Heureusement qu'Offut approuve violemment l'avortement et les pratiques anticonceptionnelles. Mais pour ce pas en avant, combien de pas sur le côté (à droite bien sûr !) ou franchement en arrière. Voici ce qu'il propose à l'admiration des foules et du lecteur : une famille centrée autour du père, personnage tout-puissant qui défend, fusil au poing, son bien (entendons ferme, femme et enfants). Le travail (intellectuel : acte d'écrire : ou manuel : agriculture) élevé au rang de valeur sacrée, grâce à la notion de propriété. Etre son propre patron, et tant pis pour les incapables (c'est le self-made-man cher à l'Américain moyen, encore très attaché à l'esprit pionnier). Ce système patriarcal et ces valeurs « éternelles » ( ?) ne sont pas sans rappeler les films de Ford ; et l'ombre du « grand » Wayne — défenseur des vertus ancestrales américaines — plane sur tout le roman. Tout le bouquin baigne d'ailleurs dans une atmosphère western « old style » (Ford, Hawks) : la « juste » violence opposée à la « mauvaise » violence ; la nécessité de vous faire justice vous-même, car vos concitoyens sont trop lâches pour vous aider, et la police, c'est bien connu, manque d'effectif. Mais attention : ne dégainez pas le premier, car le système US dans son ineffable générosité protège les criminels plutôt que l'honnête bourgeois, c'est bien connu ! ! Ce système US qui laisse les Russes et les Chinois se préparer, rattraper et bientôt attaquer les USA... Mais bon sang, une seule chose à faire : FLINGUEZ-MOI TOUT ÇA ! 4 (Sorry, Walther, pour cet emprunt !)... Nostalgie très nette pour l'époque de la ruée vers l'ouest : où la famille avait un sens, le travail était sacré, et la notion de patrie... ah, la patrie, c'était quelque chose, bon Dieu, ce n'est pas comme maintenant où tout le monde se fout de son pays. « Un engagement dans « une juste guerre » — en ignorant les contradictions du terme — peut — il constituer l'unique moyen de réunir un peuple ? » se demande Scott (p. 188)... La solution pour sortir de cet enfer décrit dans Les visages du chaos ? Je vous la donne en mille ! Cela fait trente ans que nous, Français, étions au courant : TRAVAIL, FAMILLE, PATRIE ! Notes : 1. Zoologiste, auteur de Le singe nu, Le zoo humain, Le couple nu (livre de poche). Denis GUIOT |

| Dans la nooSFere : 87293 livres, 112213 photos de couvertures, 83729 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |