|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Le Nom du monde est Forêt

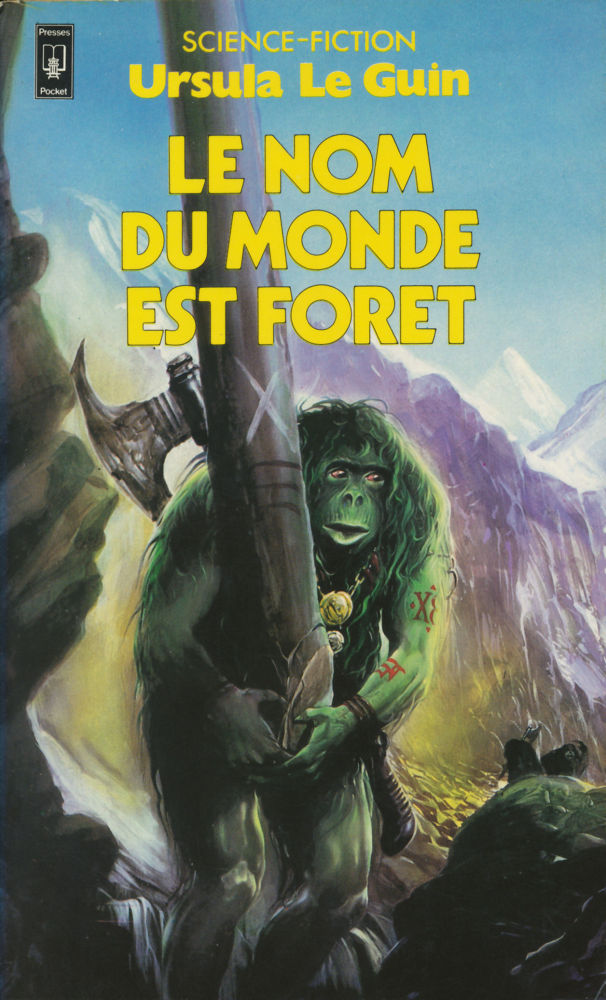

Ursula K. LE GUIN Titre original : The Word for World is Forest, 1972 Première parution : New York, États-Unis : G.P. Putnam's Sons, 1972 ISFDB Cycle : Ekumen  vol. 2 vol. 2  Traduction de Henry-Luc PLANCHAT Illustration de Wojtek SIUDMAK POCKET (Paris, France), coll. Science-Fiction / Fantasy  n° 5181 n° 5181  Dépôt légal : mai 1984, Achevé d'imprimer : mai 1984 Réédition Roman, 164 pages, catégorie / prix : 3 ISBN : 2-266-01408-0 Format : 10,8 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

in Le Dit d'Aka suivi de Le Nom du monde est forêt, LIVRE DE POCHE, 2005 in Le Dit d'Aka suivi de Le Nom du monde est forêt, 2020 in Le Dit d'Aka suivi de Le Nom du monde est forêt, 2021 POCKET, 1991 Robert LAFFONT, 1979, 1979, 1987 in Le Dit d'Aka suivi de Le Nom du monde est forêt, 2000 in Le Dit d'Aka suivi de Le Nom du monde est forêt, 2024 Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org

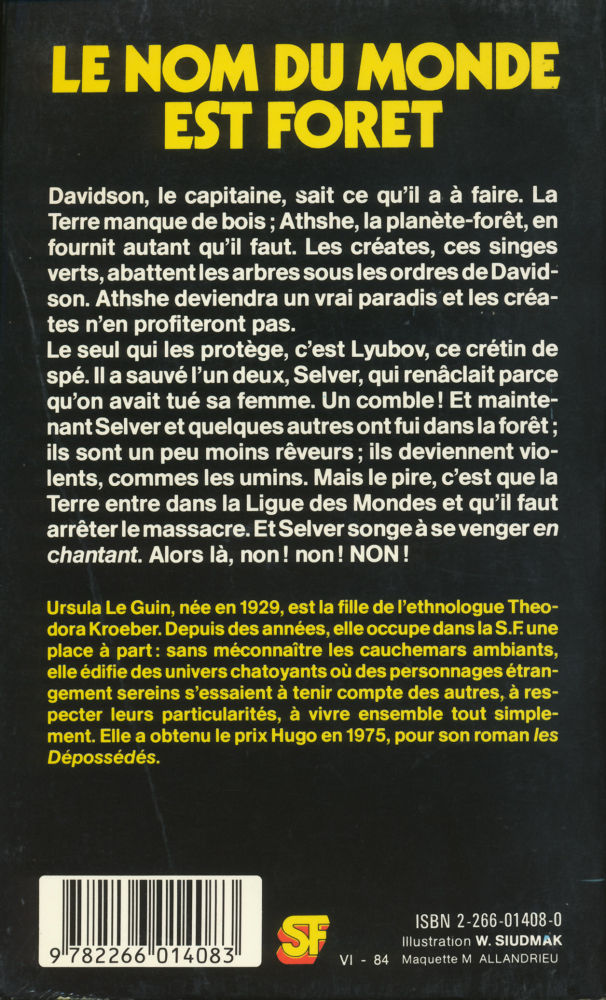

Quatrième de couverture

Davidson, le capitaine, sait ce qu'il a à faire. La Terre manque de bois ; Athshe, la planète-forêt, en fournit autant qu'il faut. Les créâtes, ces singes verts, abattent les arbres sous les ordres de Davidson. Athshe deviendra un vrai paradis et les créâtes n'en profiteront pas.

Le seul qui les protège, c'est Lyubov, ce crétin de spé. Il a sauvé l'un deux, Selver, qui renâclait parce qu'on avait tué sa femme. Un comble ! Et maintenant Selver et quelques autres ont fui dans la forêt ; ils sont un peu moins rêveurs ; ils deviennent violents, commes les umins. Mais le pire, c'est que la Terre entre dans la Ligue des Mondes et qu'il faut arrêter le massacre. Et Selver songe à se venger en chantant. Alors là, non ! non ! NON !

Ursula Le Guin, née en 1929, est la fille de l'ethnologue Theodora Kroeber. Depuis des années, elle occupe dans la S.F. une place à part : sans méconnaître les cauchemars ambiants, elle édifie des univers chatoyants où des personnages étrangement sereins s'essaient à tenir compte des autres, à respecter leurs particularités, à vivre ensemble tout simplement. Elle a obtenu le prix Hugo en 1975, pour son roman les Dépossédés.

Critiques des autres éditions ou de la série

MAGIE, ECOLOGIE, POLITIQUE Premier ouvrage 1979 pour la collection qu'anime G. Klein : un très beau texte, bien traduit. Cette œuvre se situe dans la grande fresque du cycle des Hains, bien que ceux-ci apparaissent peu — sinon à la fin, comme point de sagesse, de compassion (p. 160) « celui qui comprenait et serait lui-même au-delà de toute compréhension ». Le moteur du récit est l'affrontement de deux cultures, la terrienne et l'« autre ». La terrienne est représentée par plusieurs échantillons : Lyubov, le « spé », qui entre en contact avec les « autres », finit par devenir partie intégrante de l'« autre » au point qu'on peut parler de « trahison créatrice » ; à l'opposé, Davidson. Il incarne l'exacerbation pathologique d'une culture repliée sur ses propres critères et les érigeant en invariants universels ; niant tout enrichissement possible. Un « réaliste endurci », un « conquistador » (14) avec une mission (15) : faire de ce monde un paradis (11) ; transformer la forêt (le Monde, pour les Athséens, qu'il nomme « créates ») en un modèle terrestre. Il crée en fait « le dépotoir » (p. 9). Au nom de quelles valeurs ? (20) « les races primitives doivent céder la place aux races civilisées » ; « mettre fin à l'obscurité ». Ce réaliste se présente comme « l'homme véritable » capable de « prendre une femme et tuer un homme » (85). Entre les deux, l'administration militaire, les bûcherons, les fonctionnaires. Au loin, la Terre. En face les Athséens : en symbiose avec « le monde » — une civilisation qui a développé les maîtrises du rêve, aux rapports humains enrichissants, multiples, érotisés (98), valorisant l'espace intérieur, la partie féminine du peuple, alliant le sensible au pensé ; peuple parmi le monde, auquel il est rattaché par des mythes opératoires. Vu d'en face : des « créates » des « primitifs » des « singes verts » des « vaches du non-humain ». Nouveaux ordres : la Terre entrant dans la « ligue des mondes » (Hain) l'exploitation doit cesser — les humains se retirer. Sur la planète, le refus du « conquistador ». Face aux traîtres de la Terre, il va se rebeller, imposer « son ordre », mater les sauvages. En face, Selver, un « dieu » — qui a assimilé Lyubov, l'autre « rêveur ». Guerres, massacres. On peut rapprocher cette histoire de l'époque où — vraisemblablement — elle a été écrite (70-71) ; y voir une allégorisation de la guerre entre les USA et le Vietcong-« charlie », pour les soldats US ; avec cette dimension démente : défoliation de la jungle. L'avancée du récit confirme cette hypothèse : voir l'alternance des chapitres correspondant à celle des points de vue. Cet aspect a pu paraître essentiel aux lecteurs de l'époque ; il reste présent aujourd'hui, mais en arrière-plan. L'actualité de l'ouvrage, sa présence est ailleurs. Peu dans la peinture du cas exemplaire (et non caricaturé) du capitaine, accumulant à son profit toutes ses « supériorités » — proche des héros des space opera stellaires, ou de cette nouvelle récemment publiée de Van Vogt, La forêt verte (in SF, Aubier Flammarion). Sinon dans le sort qu'on lui fait : au lieu d'exalter ce type d'homme comme porteur des valeurs dominantes, on l'isole, on en fait le porte parole d'une secte, celle que les « créates » nomment les « umins ». Plutôt dans la création de la société « autre », qui n'est pas un « monde à l'envers » ni une « utopie », mais un exemple d'altérité, à méditer, et où l'on peut prendre un extrême plaisir à se retrouver. Ce ne sont pourtant pas d'aseptisés « bons sauvages ». Ce sont des « autres », qui non seulement existent comme Ies « umins » mais semblent exister –sinon plus – « mieux ». Quand on sait la difficulté d'inventer des mondes – réellement différents on apprécie le tour de force de Le Guin (que Planchat a très agréablement rendu). Ce monde est donc une sorte d'idéal non transposable, ni utopie (qui serait « copiable » et programmatique) ni conte (ce qui le rejetterait dans le rêve pur). Il me paraît symptomatique que le rôle de pont entre les deux cultures soit tenu par quelqu'un (Lyubov) dont le nom – par sa racine – renvoie à « amour ». Il n'est le porte-parole d'aucun des deux groupes (ses paroles sont peu prises en compte, ses rapports sont perdus, ils n'interviennent pas) il sert de contact : on ne Ie comprend pas : on l'accepte ou on le refuse. Récit mythique de la naissance du droit fondamental à la différence Beau texte, qui pose des questions profondes au lieu de donner de clinquantes réponses. Le roman est complété par la reprise, enrichie de notes, de l'essai remarquable de G. Klein Malaise dans la SF. Il est intéressant de tester le roman à I'aide des hypothèses parfois audacieuses de l'essai, dont Fiction a déjà rendu compte. Roger BOZZETTO |

| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |