|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

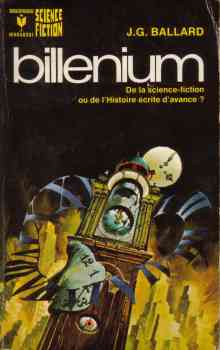

Billenium

James Graham BALLARD Titre original : Billenium, 1962 Première parution : Berkley, 1962 ISFDB Traduction de Lionel MASSUN MARABOUT - GÉRARD , coll. Bibliothèque Marabout - Science fiction  n° 356 n° 356  Dépôt légal : 1970 Recueil de nouvelles, 256 pages, catégorie / prix : 3 ISBN : néant ✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

« J'écris de la science-fiction parce que c'est la seule véritable littérature de notre temps. Toutes les autres formes sont dominées par le passé. La science-fiction offre les mêmes possibilités à l'expression littéraire, que le pop art et l'expressionnisme abstrait ont apportées à l'art actuel. A mon sens, d'ici vingt ans, toutes les oeuvres littéraires importantes, ou peu s'en faudra, seront de la science-fiction. » J.G. BALLARD

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Billenium (Billenium / Billennium, 1961), pages 5 à 26, nouvelle, trad. Lionel MASSUN 2 - Les Fous (The Insane Ones, 1962), pages 27 à 41, nouvelle, trad. Lionel MASSUN 3 - Studio 5, les étoiles (Studio 5, The Stars, 1961), pages 43 à 90, nouvelle, trad. Lionel MASSUN 4 - Un assassin très comme il faut (The Gentle Assassin, 1961), pages 91 à 109, nouvelle, trad. Lionel MASSUN 5 - Urbi et orbi (Build-Up / The Concentration City, 1957), pages 111 à 138, nouvelle, trad. Lionel MASSUN 6 - Trois, deux, un… zéro (Now: Zero, 1959), pages 139 à 155, nouvelle, trad. Lionel MASSUN 7 - Mobile (Mobile / Venus Smiles, 1957), pages 157 à 176, nouvelle, trad. Lionel MASSUN 8 - Chronopolis (Chronopolis, 1960), pages 177 à 209, nouvelle, trad. Lionel MASSUN 9 - Prima belladonna (Prima Belladonna, 1956), pages 211 à 229, nouvelle, trad. Lionel MASSUN 10 - Le Jardin du temps (The Garden of Time, 1962), pages 231 à 241, nouvelle, trad. Lionel MASSUN Critiques des autres éditions ou de la série

Dans l’actuelle science-fiction britannique, J. G. Ballard est depuis plus de dix ans un chef de file incontesté. Il fait partie des auteurs anglais qui ont le plus contribué à rénover cette science-fiction de leur pays, à la transformer en un genre autonome ne devant rien aux Américains. Malgré cela il reste peu connu en France. Outre une dizaine de textes dans Fiction, seuls trois ouvrages de lui ont vu le jour chez nous. Deux romans : Le monde englouti et La forêt de cristal, et un recueil de nouvelles : Cauchemar à quatre dimensions (tous trois chez Denoël dans la collection « Présence du Futur »). La parution aux éditions Marabout de ce nouveau volume, également consacré à des nouvelles, est donc un événement digne d’intérêt. Les copyrights originaux des dix récits réunis dans Billenium s’échelonnent de 1956 à 1962. C’est dire qu’ils remontent à une période initiale de la carrière de Ballard, les plus récents d’entre eux précédant de peu l’« éclatement » de son œuvre. Après cette dernière date, en effet, la manière de Ballard a considérablement évolué. Ayant renoncé aux thèmes traditionnels, il s’est tourné vers l’exploration de ce qu’il appelle « l’espace intérieur ». Dans un premier temps, ces recherches l’ont amené à une forme narrative à la fois suggestive et glacée, riche de tout un tissu d’implications, d’un foisonnement stratifié d’images recouvrant des niveaux superposés de symboles. C’est dans cette veine que Ballard a composé certains de ses chefs-d’œuvre à ce jour dans le domaine de la nouvelle. Dans un second temps enfin, depuis ces dernières années, il a abandonné le fourmillement impressionniste qui faisait le prix de ses recherches et est tombé dans une sophistication inverse. Il n’élabore plus que des squelettes de récits, dépouillés à l’extrême, composés de fragments juxtaposés selon la technique du collage, un peu comme une transcription verbale de certaines expériences cinématographiques de Jean-Luc Godard. À l’heure actuelle, Ballard semble enfermé dans cette impasse expérimentale où l’avant-garde est le prétexte à un jeu intellectuel un peu stérile, et il est à souhaiter qu’il cesse de se fourvoyer plus longtemps et de trahir ainsi ses possibilités. Revenons aux nouvelles contenues dans Billenium. On a donc là un échantillonnage assez varié et caractéristique de l’œuvre de Ballard dans sa première période. L’espace intérieur n’existe encore qu’à l’état d’ébauche, l’avant-garde n’est qu’une tentation rejetée sitôt abordée, Ballard continue de subir l’influence de certains auteurs américains. Déjà pourtant sa personnalité s’affirme de manière originale et l’angle de vision personnel qu’il applique à ses sujets lui permet de les renouveler avec bonheur. Sur ces dix nouvelles, cinq se rattachent à la science-fiction, deux autres au fantastique proprement dit, tandis que les trois restantes appartiennent à cette gamme particulière de fantastique teinté d’allégorie poétique qui est l’une des marques distinctives de Ballard – et qui se trouve à l’origine d’un grand nombre de ses meilleurs récits. Billenium, le texte qui donne son titre au recueil, est une variante sur le thème de la surpopulation dans l’avenir. Peinture à la fois sinistre et bouffonne de la vie des citadins confinés dans un espace habitable de quatre mètres carrés réglementaires par personne, et histoire de deux amis qui profitent clandestinement d’un local insoupçonné découvert par eux derrière une cloison. Ballard a écrit là une satire sardonique, qui rappelle dans ce qu’elle avait de plus acéré la veine du tandem Pohl et Kornbluth. Deux autres récits évoquent cette déshumanisation monstrueuse de la vie dans les villes futures, idée caractéristique de l’inspiration de Ballard au cours de cette période. Il s’agit de Urbi et orbi et de Chronopolis. L’un et l’autre sont des descriptions de mégalopoles tellement aberrantes qu’elles paraissent directement surgies de l’univers des bandes dessinées les plus délirantes. Dans le premier, le héros résolu à découvrir les limites de la gigantesque cité voyage des jours durant par des transports en commun ultra-rapides pour découvrir finalement que la cité n’a pas de limites, qu’elle est en fait un cosmos refermé sur lui-même. Dans le second, la mégalopole est morte car un jour le temps s’y est arrêté ; les horloges ont cessé de tourner à la suite de la révolution des individus contre la tyrannie des contingences horaires ; mais un idéaliste dévoyé entreprend de remettre le temps en marche… Deux nouvelles d’une facture fort brillante et d’une conception un peu facile. Un assassin très comme il faut raconte un bon petit paradoxe temporel qui en vaut bien un autre, tandis que Les tous – plus élaboré dans l’idée mais trop superficiel dans la réalisation – est la description d’un univers futur où l’exercice de la psychanalyse est interdit et où chaque citoyen a le libre droit à la folie. Trois, deux, un… zéro, le premier des textes fantastiques, est peut-être aussi le point le plus faible du recueil. Ce n’est jamais qu’une nouvelle mouture (guère sauvée par une pirouette finale) du thème de l’homme qui a le pouvoir de faire se réaliser ses souhaits. Beaucoup plus réussi par contre est le récit intitulé Mobile ; le mobile en question est une sculpture abstraite à base de ferraille qui, plantée dans un jardin, n’arrête pas de se développer à vitesse croissante, en repoussant à mesure qu’on l’ampute. La narration fait passer quelques frissons dans le dos et dévie en conclusion vers le conte de terreur. Pour terminer, les histoires touchant à l’allégorie, qui sont sens doute ici les œuvres les plus représentatives du talent de Ballard tel qu’il s’est imposé. Le jardin du temps (jadis paru dans le numéro 112 de Fiction) se présente comme une légende tissée de résonances qui évoquent Le désert des tartares de Buzzati. En quelques pages admirables témoignant de l’acuité de son sens pictural, Ballard a écrit une histoire pareille à un cristal sans défaut. On n’oubliera pas le comte Axel et son épouse guettant chaque soir à l’horizon la horde des envahisseurs en marche, et chaque soir les faisant reculer en cueillant dans le jardin de leur villa une fleur de Temps, jusqu’au jour où l’heure est venue de cueillir la dernière fleur… Enfin les deux derniers récits, Prima belladonna et Studio 5, Les Étoiles, appartiennent au célèbre cycle de Vermillon Sands (dont les lecteurs de Fiction connaissent déjà plusieurs spécimens). Vermillon Sands, c’est un peu le site privilégié où se réfugie l’imagination de Ballard pour y édifier patiemment ses rêves et ses fantasmes. Dans cette contrée – « cette banlieue exotique de mon esprit », comme l’appelle l’auteur – vivent des êtres en marge du temps, de riches oisifs, des esthètes sortis d’une synthèse des romans cosmopolites de l’entre-deux-guerres. Le vide calciné des paysages minéraux et cristallisés de Vermillon Sands reflète le vide intérieur des personnages qui semblent mener la même vie creuse que des héros de films projetés dans un univers à trois dimensions. La seule vraie vie se concentre dans les éléments du décor, et c’est là qu’à Vermillon Sands tout devient possible : des peintures qui photographient les images, des nuages qu’on peut sculpter, une maison qui est un être vivant ou – dans ce recueil – des orchidées qui chantent (Prima belladonna) et des machines à faire la poésie (Studio 5, Les Étoiles). À noter que Prima belladonna, qui date de 1956, est aussi la première nouvelle qu’écrivit Ballard (elle figurait déjà dans Cauchemar à quatre dimensions, le recueil sorti chez Denoël). En résumé, un volume quelque peu inégal, qui manque d’échantillons valables des dernières tendances de Ballard mais qui permet toutefois d’aborder son univers sous des angles significatifs. Il faut simplement regretter – comme c’est souvent le cas chez Marabout – une traduction assez inadéquate et parfois jargonnante, ce qui est doublement fâcheux quand il s’agit d’un écrivain raffiné et subtil comme Ballard. Et il faut espérer voir paraître en France des recueils plus récents – leurs titres sont nombreux en Angleterre – qui fassent mieux connaître au public de notre pays les multiples visages de ce créateur passionnant. Serge BERTRAND |

| Dans la nooSFere : 87292 livres, 112201 photos de couvertures, 83728 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |