|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

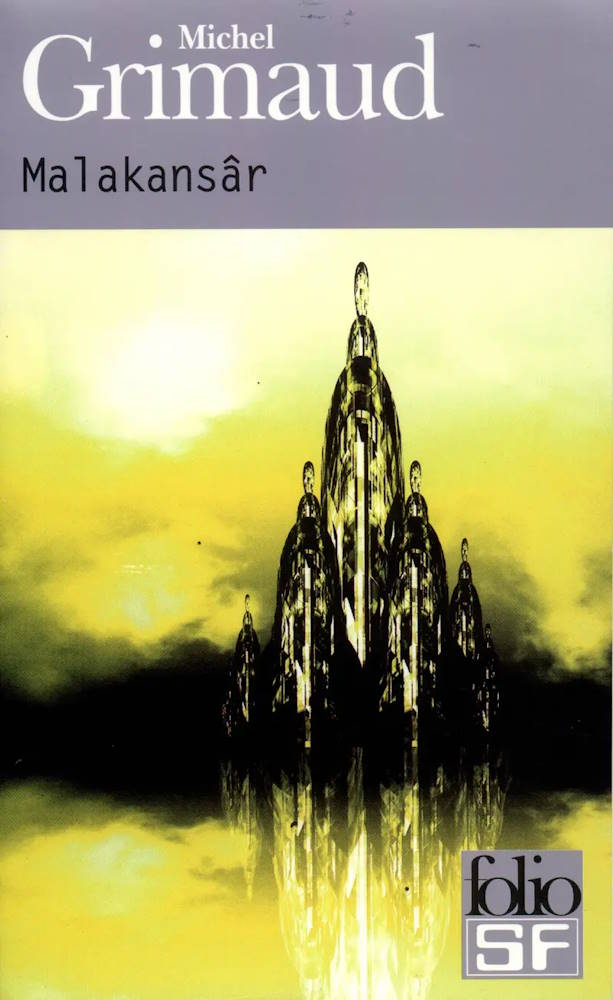

Malakansâr

Michel GRIMAUD Première parution : Paris, France : Denoël, Présence du futur, 1980 GALLIMARD (Paris, France), coll. Folio SF  n° 29 n° 29  Dépôt légal : septembre 2000 Réédition Roman, 336 pages, catégorie / prix : F6 ISBN : 2-07-041579-1 Format : 10,8 x 17,8 cm✅ Genre : Fantasy

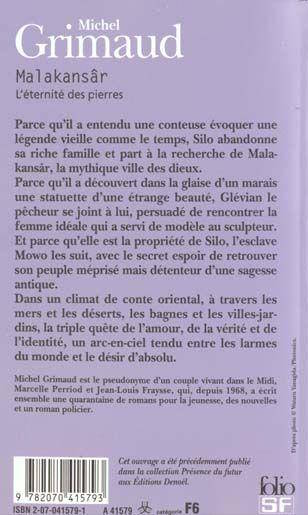

Quatrième de couverture

Parce qu'il a entendu une conteuse évoquer une légende vieille comme le temps, Silo abandonne sa riche famille et part à la recherche de Malakansâr, la mythique ville des dieux.

Parce qu'il a découvert dans la glaise d'un marais une statuette d'une étrange beauté, Glévian le pêcheur se joint à lui, persuadé de rencontrer la femme idéale qui a servi de modèle au sculpteur.

Et parce qu'elle est la propriété de Silo, l'esclave Mowo les suit, avec le secret espoir de retrouver son peuple méprisé mais détenteur d'une sagesse antique. Dans un climat de conte oriental, à travers les mers et les déserts, les bagnes et les villes-jardins, la triple quête de l'amour, de la vérité et de l'identité, un arc-en-ciel tendu entre les larmes du monde et le désir d'absolu.

Michel Grimaud est le pseudonyme d'un couple vivant dans le Midi, Marcelle Perriod et Jean-Louis Fraysse, qui, depuis 1968, a écrit ensemble une quarantaine de romains pour la jeunesse, des nouvelles et un roman policier.

Critiques

De Michel Grimaud, alias Marcelle Perriod et Jean-Louis Fraysse, je n'avais lu jusqu'alors que la Dame de Cuir, qui m'avait laissé l'impression d'une superbe et triste parabole sur la bêtise du racisme et de l'ethnocentrisme humain. Histoire tragique d'une femme d'un peuple trop lointain, d'une planète trop peu connue, pour être considérés autrement que sauvages. Destin funeste d'un être profondément sensible, ayant succombé par hasard à l'amour d'un humain et confrontée à la froide logique d'une civilisation ultra-rationnelle, pour laquelle elle ne pouvait rien être d'autre qu'un animal, ou une curiosité scientifique. Bref, dans la Dame de Cuir, on découvrait finalement que les prétendus civilisés étaient souvent infiniment moins humains que ceux qu'ils qualifient de sauvages, de barbares, voire même d'animaux... Quoi que profondément différent du précédent, Malakansâr retrouve ce qui semble être une des préoccupations centrales des deux auteurs. Comme pour le Payan de la Dame de Cuir, pour qui le désir de découvrir la planète Troay naît de la découverte fortuite d'un vase anthropomorphe dans une boutique extra-terrestre, ce sont aussi des rencontres artistiques (un conte pour Silo, une statuette pour Glévian, qu'il croisera sur son chemin) qui initient dans ce roman la quête de la Malakansâr, la ville qui surgit une fois l'an de la mer. Comme Payan, il découvrira l'humanité de ceux que toute sa culture considère comme de simples bêtes. Comme lui, il sera piégé par son incapacité à renoncer totalement aux désirs nés de sa culture, par ce désir insatiable d'absolu qui empêche les soit-disant civilisés de profiter d'un bonheur simple et paisible. Au-delà de ces ressemblances quasi-philosophiques, les romans de Michel Grimaud se distinguent par la qualité poétique du style des auteurs. La richesse des images, la simplicité apparente du langage utilisé, le caractère évocateur, presque nostalgique, des descriptions (comme si Marcelle Perriod et Jean-Louis Fraysse regrettaient de ne pouvoir nous conduire réellement en ces lieux qu'ils dépeignent), tout contribue à faire de Malakansâr davantage qu'un simple roman, une parabole, presque un poème en prose. Peut-être moins extraordinaire que la Dame de Cuir, parce que moins résolument tragique, à l'exception de la fin, qui se prête à d'innombrables interprétations, mais toutefois fort agréable à lire et à penser. Bref, ne vous laissez pas décourager par l'apparente ancienneté de ce roman, qui date de plus de vingt ans. Les thèmes qu'il aborde sont indémodables, son ambiance intemporelle, son style irréprochable. Un roman à lire absolument — et une incitation à relire la Dame de Cuir, pour se rappeler que ce que nous appelons « inhumanité », pour soulager notre conscience, n'est en fait qu'humaine, trop humaine... Nathalie LABROUSSE (lui écrire) Silo le Do a toujours cultivé l'insouciance et le refus des convenances : jeune homme de bonne famille, en la ville de Sétil qui se prétend cité des sciences mais ne pratique guère en fait que l'art des marchands et des bourgeois, Silo méprise autant ses compagnons issus des bas-fonds que ses parents confits dans les préjugés de la haute société. Jusqu'au soir où une double révélation va bouleverser sa vie, en changer radicalement l'orientation : d'abord un chant entendu dans une taverne, le témoignage d'une poétesse sur sa vision d'une ville fabuleuse, érigée par les dieux et inaccessible aux hommes. Malakansâr ! Une légende qui prend brusquement une dimension hautement désirable pour Silo. Ensuite, son passage à l'âge adulte — et son rejet par sa famille, fatiguée par ses frasques. Dégoûté, déboussolé, Silo s'enfuit, en compagnie de la belle esclave Mowo qu'on vient juste de lui offrir. De son côté, Glévian est un jeune pêcheur vivant dans les immenses marais des Cent Mille Terres. Pour lui, la révélation viendra d'une petite sculpture découverte dans les entrailles d'un loup des eaux. Une petite sculpture entièrement en pierre blanche — un matériau inconnu en son pays, porteur de légende et valant une fortune considérable. Plutôt que de revendre la statue, et peut-être ainsi d'acquérir un nom, Glévian décide de partir en quête du modèle de sa trouvaille magique. Leurs routes se croiseront, bien sûr. Et les trois quêteurs devront outrepasser leurs préjugés, leurs différences raciales et culturelles, afin de progresser du continent des Terres du Soir à celui des Terres du Matin, jusqu'à, un jour peut-être, atteindre leur rêve. Ce roman est un voyage : une longue quête d'absolu, non pas marquée par une conception mystico-religieuse du monde, mais bien plutôt par une réflexion sur l'intériorité et le parcours personnel. Pour ce faire, le récit est volontairement contemplatif — l'ensemble des décors, somptueusement décrits, sont d'une importance primordiale — , son rythme d'une lenteur fidèle au bas niveau technologique de ce monde, et propice au retour sur soi. Non pas que Malakansâr soit un roman statique : les péripéties ne manquent pas, les nouvelles découvertes et les nouveaux dangers ne cessent de surgir sur le chemin des trois héros. Mais nous ne sommes pas ici dans un roman d'aventure : loin des balbutiements génériques de tant de jeunes auteurs actuels de fanfasy, le couple de vieux routards de l'écriture qu'est Michel Grimaud a su retrouver toute la magie d'un Jean Giono, par exemple, afin de la transcender en un récit aussi poétique qu'original — qui s'achève finalement sous la forme d'une fable science-fictive. Rarement le langage aura été aussi à la fête dans une œuvre française de SF — on pourrait également tirer la comparaison vers Gene Wolfe. Le maquettiste de Folio lui-même semble avoir été touché par tant de grâce : toutes les couvertures de la nouvelle collection n'ont pas autant d'élégance et d'à-propos. Malakansâr est un ouvrage hors mode et hors temps, faussement simple et admirablement lyrique. André-François RUAUD (lui écrire) (site web) |

| Dans la nooSFere : 87250 livres, 112059 photos de couvertures, 83684 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |