|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Jour de l'an 1000

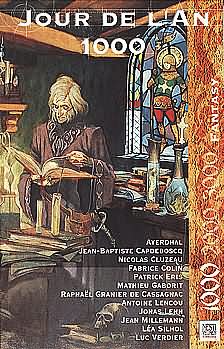

ANTHOLOGIE Textes réunis par Chrystelle CAMUS & Nicolas CLUZEAU Illustration de David SALA NESTIVEQNEN , coll. Jour de l'an n° (1)  Dépôt légal : septembre 1999 Première édition Anthologie, 304 pages, catégorie / prix : 12 € ISBN : 2-910899-16-0 ✅ Genre : Fantasy

Quatrième de couverture

999, période de trouble et d'obscurantisme, l'humanité doit affronter la grande peur de l'an mil. Pourtant, les faits sont là pour le prouver, aucune apocalypse n'a eu lieu, aucun déluge de feu n'a dévasté nos civilisations. Au grand soulagement de tous, l'Archange Gabriel n'est pas venu nous annoncer le Jugement Dernier. Le monde occidental aurait-il été le théâtre d'une farce grotesque ? Y aurait-il eu erreur sur la date ? Et si l'humanité n'était pas l'espèce visée ? Autant de questions auxquelles les textes de cette anthologie tentent de répondre. « Jour de l'an 1000 » regroupe douze auteurs qui nous font partager leur vision d'un premier millénaire… Un millénaire de fantasy…

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Léa SILHOL, Mille ans de servitude, pages 11 à 31, nouvelle 2 - Jean-Baptiste CAPDEBOSCQ, La Table de poussière, pages 35 à 49, nouvelle 3 - AYERDHAL, Jessie, le retour, pages 53 à 68, nouvelle 4 - Mathieu GABORIT, L'Étreinte de Babylone, pages 71 à 81, nouvelle 5 - Jonas LENN, Les Noces d'Orage, pages 85 à 102, nouvelle 6 - Antoine LENCOU, Le Feu sacré, pages 105 à 144, nouvelle 7 - Jean MILLEMANN, Frère justice, pages 147 à 157, nouvelle 8 - Raphaël GRANIER de CASSAGNAC, Crispin, pages 161 à 200, nouvelle 9 - Fabrice COLIN, On est peu de chose, pages 203 à 216, nouvelle 10 - Patrick ERIS, L'Architecte (1999), pages 219 à 226, nouvelle 11 - Luc VERDIER, Le Livre d'Ipazia, pages 229 à 252, nouvelle 12 - Nicolas CLUZEAU, L'Affaire du millénaire désenchanté, pages 255 à 301, nouvelle

Critiques

« En vérité, tout le monde semble se foutre éperdument de l'An mille. Je veux dire, à un point difficilement imaginable. L'An mille après quoi, d'ailleurs ? » (F. Colin, p.205)

Après quoi ? Le thème du millénarisme a bien sûr forcé les auteurs à se pencher sur le christianisme, avec de nombreuses citations bibliques et de multiples allusions à l'Apocalypse. Ce qui donne un recueil de fantasy pas tout à fait comme les autres, avec — au contraire de ce qu'on aurait pu craindre — des textes très variés, dans le ton comme dans la forme.

Certains sont mystiques et très respectueux de l'image de la religion. C'est le cas de la superbe nouvelle de Léa Silhol où l'on assiste à la poignante confession d'un personnage après Mille ans de servitude et de tourments. Ou encore de celle de Jean-Baptiste Capdeboscq où le futur pape Gerbert est aux prises avec Lucifer dans un récit mathématique et savant à défaut d'être pleinement convaincant.

D'autres sont au contraire décapants et iconoclastes. En particulier, la franche connerie — euh, la franconnerie, du royaume de Francon — que nous livre Ayerdhal est un petit bijou d'humour dévastateur et... sodomite, à déconseiller formellement aux âmes prudes ! Quant à l'Apocalypse avortée de Fabrice Colin, elle nous apprend entre autres que Dieu est un manchot (cinq manchots pour être précis — voire sept selon les époques).

Nous rêvons également à de belles histoires d'amour, avec un texte sensible de Mathieu Gaborit sur les putains du diable, et un très joli récit de Jonas Lenn qui évoque, à travers les souvenirs de jeunesse d'une nonne, l'abandon des dieux nordiques au profit du Christ.

L'Apocalypse revient au cœur de l'intrigue dans Le feu sacré, d'Antoine Lencou, sous la forme d’un récit de chevalerie trop classique et un peu longuet. En revanche, pour Jean Millemann, si l'Apocalypse a bien eu lieu, elle n'a pas concerné l'humanité : en l'An mille s'est levé un ordre inquiétant pour livrer une bataille sans merci au nom de la purification ethnique... Il signe là l'une des plus étonnantes nouvelles du recueil, qui par comparaison fait paraître bien pâle le texte inutilement bavard de Raphaël de Cassagnac, écrit sur le même thème.

Les trois derniers textes sont les seuls à ne pas avoir de lien avec la religion chrétienne. L'architecte, de Patrick Eris, est une fable un peu austère qui n'est qu'artificiellement rattachée à l'An mil, tandis que Luc Verdier nous offre un récit aussi riche et coloré qu'un conte arabe, mais qui finit par noyer le lecteur.

Reste L'affaire du Millénaire désenchanté, de Nicolas Cluzeau, qui surprend par son ampleur et clôt en beauté le recueil. L'auteur y introduit les personnages de Harmelinde et Deirdre de Crommlynk, deux magiciennes qui se passionnent pour les énigmes et les résolvent de manière scientifico-magique. Nous attendons avec impatience de les retrouver dans d'autres aventures.

En somme, Jour de l'an 1000 est une anthologie de qualité, à la fois originale et de haute tenue. Elle sera suivie de deux autres volumes, Jour de l'an 2000, composée de récits fantastiques, et bien sûr Jour de l'an 3000, consacré cette fois à la science-fiction. Pascal PATOZ (lui écrire) Après celles du Fleuve Noir et de Mnémos, Jour de l'an 1000 est la troisième anthologie de fantasy francophone publiée en à peine un an. J'avoue n'avoir guère trouvé matière à me rejouir à la lecture des deux premières, et j'ai bien peur que celle-ci ne m'ait pas plus convaincu.

Notons tout d'abord deux particularités de cette anthologie : le nombre d'auteurs peu ou pas connus figurant à son sommaire, et son thème : l'an mille — deux autres suivront, Jour de l'an 2000, consacrée au fantastique, et Jour de l'an 3000, dédiée à la SF. Il s'ensuit que la plupart des textes ici présents sont fortement imprégnés de catholicisme (ou plus souvent d'anticatholicisme), ce qui ne peut qu'indifférer le trotsko-bouddhiste que je suis, mais enfin... passons.

Pour être franc, on ne trouvera dans cette anthologie que peu de textes vraiment mauvais : Jessie, le retour d'Ayerdhal, qui se veut un hommage à Pierre Desproges et qui n'est que pitoyable ; et Le Livre d'Ipazia de Luc Verdier, suite de portraits d'un ennui souverain (Untel eut trois enfants, Truc, Bidule et Machine, laquelle épousa le prince Chose de Parlàbas, qui mourut étouffé dans son propre vomi, juste après avoir donné naissance à... il y en a vingt pages comme ça, mais je ne garantis pas l'authenticité de l'épisode du vomi). Deux textes à éviter sur douze, voilà qui n'est pas indigne. Le problème, c'est que les nouvelles vraiment bonnes ne sont pas plus nombreuses : celle de Fabrice Colin, On est peu de choses, « monty pythonesque » en diable, qui nous révèle abruptement que Dieu est cinq manchots (les oiseaux, pas les estropiés), et qu'il a décidé de détruire la Terre ; et L'Architecte de Patrick Eris, histoire d'un fou génial qui, pour célébrer le millénaire de la naissance du Christ, a décidé de bâtir la plus grande cité de tous les temps.

Voilà pour le meilleur et pour le pire. Le reste, c'est-à-dire le gros de cette anthologie, se situe dans le registre du lisible, plus ou moins. Mille ans de servitude, de Léa Silhol, nous raconte ce qu'est devenu Judas depuis son suicide et (c'est un scoop) sa résurrection. La Table de poussière, de Jean-Baptiste Capdeboscq, est une discussion théologique entre un évêque et un démon qui paraîtra, aux yeux du lecteur, fort laïque — c'est le principal attrait de cette nouvelle. Mathieu Gaborit signe avec L'Etreinte de Babylone une histoire d'amour certes touchante mais manquant tout de même d'originalité. Même reproche à Jonas Lenn (alias Emmanuel Levillain-Clément), dont Les Noces d'orage s'inspirent de la myhologie scandinave. Clichés toujours avec Le Feu sacré d'Antoine Lencou, qui soufre en outre d'une écriture parfois surprenante. Je veux bien être gentil, mais lorsque l'auteur me parle d'un silence « presque préhensible », je reconnais que mon agacement devient comme qui dirait palpable. Frère Justice, de Jean Milleman, nous raconte brièvement l'extermination par le clergé de toutes les créatures magiques à l'approche du nouveau millénaire. C'est un peu mince, ce qu'a compris Raphaël Granier de Cassagnac, qui fait du thème de la nouvelle de Millemann son point de départ. Crispin, son héros, part à la recherche de ses compagnons lutins, étrangement disparus. Ce texte n'est certes qu'une sous-tolkiennerie, mais sa lecture est tout à fait plaisante. Ce n'est pas le cas de la nouvelle qui clôt cette anthologie, L'Affaire du millénaire désenchanté de Nicolas Cluzeau, récit hélas trop confus. En définitive, Jour de l'an 1000 me semble souffrir des mêmes défauts que les deux anthologies qui l'ont précédée : trop de remplissage, pas assez de bons textes.

Dommage. Philippe BOULIER |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112066 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |