|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Le Puzzle de chair

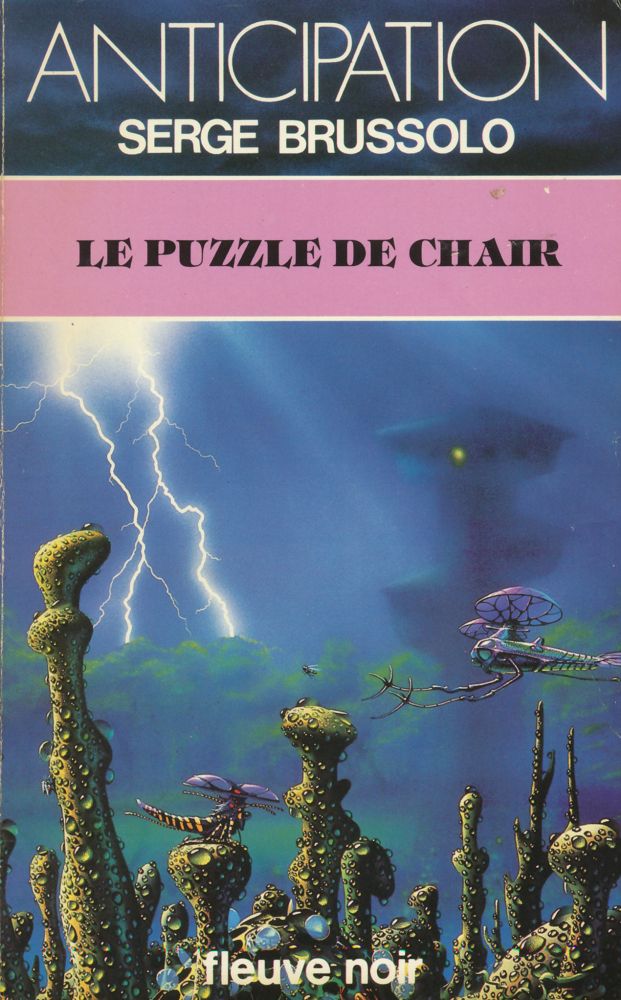

Serge BRUSSOLO Illustration de Tim WHITE FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Anticipation  n° 1225 n° 1225  Dépôt légal : mai 1983, Achevé d'imprimer : 20 mars 1983 Première édition Roman, 192 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-265-02266-7 Format : 11,0 x 17,5 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Rien ne va plus dans le show-business, voilà qu'on mutile les acteurs, qu'on crève les yeux aux peintres, qu'on écrase les mains des pianistes ! Les Vandales sont là ! Une secte bien peu recommandable en vérité, qui ne recule pas devant la chirurgie « sauvage », et contre laquelle il faut lutter par les grands moyens...

Des moyens qui font parfois dresser les cheveux sur la tête !

Critiques

(Critique des 2 romans suivants : Le carnaval de Fer (Denoel, « Présence du futur » n° 359) et Le puzzle de chair (Fleuve Noir, « Anticipation » n° 1225) Parmi les motifs qui fournissent au romancier jusqu'à la structure même du texte à venir, la quête tient évidemment une place de choix. Quelle meilleure justification, en effet, à la déambulation du héros et à l'accumulation des épisodes narratifs ? Le dernier roman de Serge Brussolo se coule très linéairement dans le système. David Sat est venu à la Cité des Oracles pour rajeunir, dans les bras d'une Madone de Jouvence. Manipulé par Sirce, il se voit jeté sur la route de l'antique pèlerinage d'Homakaïdo, en quête du « mot qui résume tout ». Les étapes se succèdent, tantôt symboliques, tantôt surréalistes, face à l'opposition des Maîtres de la Parole qui craignent qu'on dérobe leur pouvoir. Ou du moins, telle est la réalité qui semble se dégager du récit — jusqu'à ce qu'un rebondissement final dévoile le dessous des cartes et révèle que la manipulatrice était manipulée... (L'illusion, à nouveau, qui sous-tend nombre d'ouvrages récents. Est-ce vraiment un hasard ?). Tout au long de ce voyage au bout de la folie se déploie à nouveau l'imaginaire brussolien. S'il s'avère dans Le carnaval de fer en meilleure forme que dans d'autres livres récents, on doit pourtant se poser une nouvelle fois la question du systématisme de la formule. Au-delà du choc de l'image déconcertante, au-delà de la rupture qu'institué dans le discours ce recours à la compression de réalités antinomiques (l'hybridité est une obsession majeure de l'auteur), que dit Brussolo qui demeure unique après décapage du vernis surréaliste ? Il faut redire évidemment, car la critique banalise le propos, que n'importe quel Brussolo vaut nettement mieux que la moyenne. On regrette simplement, ici, que cette supériorité soit uniquement le fait de la langue (l'une des plus riches qui soient aujourd'hui en SF française) et non plus du thème. Car ce roman est un bon roman d'aventures dans une forme classique du roman d'aventures (chercher : un trésor, une réalité, un symbole, un lieu — ou tout cela à la fois). C'est ici une variante, que l'on pourrait qualifier de paranoïaque-moderniste : le « héros » est lancé malgré lui dans une quête dont il ignore jusqu'au véritable enjeu. Certes, le refus de la narration intérieure (à la première personne) au profit de la narration extérieure (à la troisième personne) permet une distanciation descriptive, souvent dissertative, qui organise au sein du texte un commentaire 1. Un commentaire au statut d'ailleurs ambigu : même en un récit linéaire (ou apparemment tel), Brussolo répugne à produire une signification directement lisible. La circularité traditionnelle de son texte est ici symbolisée par le retour de David à son âge réel en fin de narration. En cela Le carnaval de fer est effectivement supérieur aux autres récents ouvrages de l'auteur, et se rapproche davantage des premiers recueils. Mais je ne puis m'empêcher de songer que tout ceci, pour formellement intéressant (et nécessaire) que cela soit, nous détourne (et l'auteur aussi, qui sait) de la question de l'originalité du sens produit au profit de la manière dont il est produit. Faut-il voir dans la forme brussolienne une alchimie qui transforme même le romanesque le plus convenu ? Je n'en suis pas convaincu. Le puzzle de chair, son troisième roman au Fleuve Noir, nous montre clairement combien Brussolo sait y faire aujourd'hui dans la production de textes nettement plus commerciaux. Ce livre, en effet, est une extension romanesque d'une nouvelle déjà publiée (Les enfants de Protée, dans le fanzine LES OISEAUX DES PIERRES SOURDES, en 1979). Le roman fournit le cadre et le prétexte qui n'étaient qu'esquissés dans la nouvelle. Des terroristes, les « Vandales », s'attaquent à tout ce qui sort de la norme, de l'uniformité. Ils brûlent, pillent, saccagent tout ce qui témoigne d'un don : œuvres d'art mais également beauté d'une actrice ou mains d'un chirurgien. Grâce à une technique d'échange moléculaire, des êtres banals ou disgracieux « prêtent » leurs mains, leurs pieds, leur chevelure, aux artistes visés — qui peuvent dormir tranquilles. En fait le « vandalisme » même est organisé par l'escroc qui tire de plantureux bénéfices des échanges : l'illusion, toujours l'illusion. Cette technique (développer une nouvelle aux dimensions d'un roman) n'est pas condamnable en soi. Elle montre seulement que Brussolo est aujourd'hui capable du meilleur comme du moyen — et peut-être même que l'assèchement de son imaginaire le guette. La folie créatrice se rentabilise : Serge Brussolo capitalise son corpus, il thésaurise ses idées. Il a parcouru cinq à dix fois plus vite l'évolution jeuryenne — allant même plus loin dans la façon de se ménager : Jeury distille encore mille idées par livre. On ne peut s'empêcher dès lors de songer que la question déjà posée est pertinente : le formalisme pour le formalisme, est-ce un but valable dès lors qu'il nécessite une telle mesure dans les idées développées ? Pour porter à son comble cette logique, si vraiment Brussolo est novateur et intéressant exclusivement par la forme qu'il met en jeu, pourquoi ne pas dorénavant raconter toujours le même récit : il suffirait de ne travailler que les apparences, si le fond est sans importance. On voit le danger d'un formalisme pur et dur. Rien n'est simple. Notes : 1. Je renvoie le lecteur intéressé par cette approche à la postface écrite par Bruno Lecigne pour le texte de Lionel Evrard, La fête des fous (in A&A INFOS n° 83, pp. 75-79). Dominique WARFA (lui écrire) (site web) |

| Dans la nooSFere : 87291 livres, 112200 photos de couvertures, 83727 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47164 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |