|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Demain, une oasis

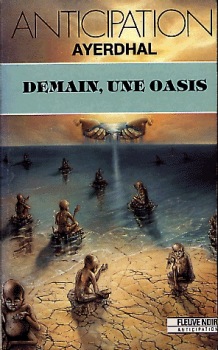

AYERDHAL Première parution : Paris, France : Fleuve Noir Anticipation, 1991 Illustration de Gilles FRANCESCANO FLEUVE NOIR / FLEUVE Éditions (Paris, France), coll. Anticipation  n° 1845 n° 1845  Dépôt légal : novembre 1991 Première édition Roman, 192 pages, catégorie / prix : nd ISBN : 2-265-04635-3 Format : 10,8 x 17,7 cm✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

« La transition entre le XXII-ième et le XXIII-ième siècle n'a pas été facile pour tout le monde. Moi, par exemple, j'étais peinard dans mon monde à moi, celui de l'essor spatial, du luxe et des menus soucis. Et puis une nuit, j'ai été kidnappé par des terroristes humanitaires. Pour goûter, à l'autre monde, celui qui crève du mien... » Critiques des autres éditions ou de la série

Qui est responsable du désastre africain ? La population elle-même, trop ignare, belliqueuse ou paresseuse pour se prendre en charge ? Les politiques des pays riches, préférant les riches horizons de l'espace à la gestion d'une situation qu'ils ne veulent dépêtrer car sans profits immédiats ? Tout le monde peut-être, pétri d'un égoïsme forcené et d'une indifférence bien contemporaine. C'est le message que tient à faire passer Ayerdhal, en force, avec la brutalité du terrorisme. En effet, le narrateur, ancien médecin devenu responsable sanitaire d'un satellite de l'agence spatiale européenne, est un jour kidnappé pour de bien curieux motifs : il est chargé de soigner, avec les moyens du bord, les populations africaines oubliées du monde moderne. Le rapt est le seul moyen qu'a trouvé Dziiya la rebelle pour donner à ses semblables ce dont ils ont besoin. Ses victimes finissent par rester de leur plein gré. Les non-consentantes sont éliminées par sœur Marie-Thérèse. Si l'Interne, comme on le surnommera, finit par prendre fait et cause pour l'idéologie de Dziiya, il n'en refuse pas moins ses méthodes terroristes, même si les appels à la responsabilisation ne portent pas leurs fruits. L'humanitarisme n'est pas une vocation innée, lui explique-t-on, c'est un apprentissage. Qui passe par une éducation « forcée ». Evadé, promu à de plus hautes responsabilités, il devient un agent à la cause du tiers monde, tout en essayant de conserver son éthique : « Je ne dis pas qu'il faut monopoliser son existence à éradiquer l'indigence du tiers-monde — la vie offre des plaisirs qu'il serait idiot d'ignorer — , mais je crois qu'il faut mettre un terme à la cécité, relever ses propres manches et surtout pousser nos irresponsables hommes d'Etat à changer les centres d'intérêts nationaux ». Un roman qui a le mérite de poser les bonnes questions, de refuser les solutions radicales et simplistes en replaçant les sociétés industrialisées, et les hommes qui les composent, face à leurs responsabilités. Dense, efficace, le fait que ce roman, qui a obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en 1992, soit réédité dans une collection regroupant les écrivains « Nouvelle génération », montre bien que le roman populaire et de science-fiction, comme Jihad de Ligny réédité sous le même label (cf. critique in Bifrost 08), sait être en phase avec son époque. Claude ECKEN (lui écrire)

Fin du siècle ou bien début du prochain, la monde va comme il va... Bien. Mal. Bien mal. En fait, ça dépend de quel monde on parle. Le riche Occident se répand dans l'espace. L'Afrique crève. N'en finit pas de crever. Les Européens soit s'en foutent, soit n'en savent même rien et Ponce Pilate s'en lave les mains. En Afrique, le désert avance. Et le désert est fait de sable. Et le sable de grains... Tout un désert, ça fait beaucoup de grains pour enrayer la belle machine spatiale européenne lubrifiée à la bonne conscience, voire à l'inconscience pure et simple et dûment éduquée à la politique de l'autruche. Tel est le monde du narrateur, médecin de formation, technocrate sans conviction. Sa vie va comme elle va... Jusqu'au jour où il est enlevé, tabassé et drogué parce que d'autres vont se charger de faire aller sa vie où eux le veulent. Au fin fond du désert Est africain : dans un village comme il n'aurait jamais cru qu'il en existât. Pauvre et sale. Il n'est captif que du désert et doit se replonger dans ses années d'internat — d'où son sobriquet : l'Interne — pour faire ce que jamais il n'a fait : pratiquer. Redécouvrir ces pathologies d'un autre âge qui survivent dans ce véritable zoo bactérien qu'est l'Afrique : la lèpre, le scorbut, le typhus, la tuberculose, le béribéri, la dysenterie, le palu et autre rachitisme... Autant de signes extérieurs de la richesse nosologique de la pauvreté. Il rencontre ses kidnappeurs. Golden, un psychiatre ; le Chat, un chirurgien doué ; Soufi et Marité, des terroristes reconvertis dans l'humanitaire ; et Dziiya, chef de la bande si l'on excepte le président Siyani. Après avoir eu le temps de découvrir cet autre monde — le tiers — il parvient à leur fausser compagnie et à regagner l'Europe. Il reçoit même une promotion. Cependant, il a menti quant à son séjour africain et les barbouzes le guettent. Pour une raison que nous laisse ignorer Ayerdhal mais qui est bien connue sous le nom de syndrome de Stockholm, l'Interne ne dénonce pas ses ravisseurs et ne tarde pas à faire cause commune avec eux. Il devient leur agent dans les instances genevoises de l'OMES, l'Organisation Mondiale de l'Expansion Spatiale. Il renseigne l'Af-East, détourne des informations, du matériel, oriente des crédits, fait du lobbying, véritable taupe à la solde du président Siyani. Petit à petit, la pression monte et il se retrouve sur le grill quand ça devient chaud bouillant. Il échappe de justesse à l'élimination physique grâce à ses « amis ». Grillé frit. Carbonisé. Le voilà de retour en Af-East, promu là aussi. Il est du sérail désormais. Il a choisi son camp, un peu forcé, certes, mais on ne le voit plus du même œil et des portes s'ouvrent. D'intéressantes choses lui sont montrées. L'Afrique va très mal, mais moins mal qu'elle ne le laisse croire. Dans l'ombre des vieux satellites piratés — « Nulle part à Liverion », en quelque sorte — , en secret, l'Afrique à déjà commencé à panser ses plaies. Ayerdhal est un idéaliste et il est ici optimiste. Il rêve d'un jour où, comme Peyrefitte l'avait prédit pour la Chine, l'Afrique s'éveillera. Au terme de son long chemin de croix. Il rêve que, demain, l'Afrique sera une oasis. Et qui, se prétendant progressiste, ne rêve pas d'une Afrique débarrassée de ses dictateurs à toque en peau de léopard et de ses présidents pour qui démocrate veut dire vendu à l'OMC, au FMI, à la Banque Mondiale et soumis au Dow Jones ? Le pillage aurait enfin cessé — faute de richesses à spolier — et l'Afrique rendrait la menue monnaie de sa pièce à l'Occident, repu et dédaigneux, en détournant non l'utile, ni le nécessaire, pas même l'indispensable, non, juste le vital ! Ayerdhal a été assez malin pour situer son roman dans un futur encore proche mais suffisamment éloigné pour le rendre crédible. Et si l'auteur a parfois une tendance moralisatrice souvent casse-pieds, il nous l'épargne ici. Ce qui tend à être lourd dans un space opera va bien passer dans une fiction politique. C'est tant mieux parce que l'Afrique et surtout les Africains ont un besoin vital que l'on s'intéresse à eux pour autre chose que les réduire en esclavage, les coloniser, puis les décoloniser pour les piller mieux encore, s'emparer du cuivre et du café, du pétrole et des diamants, leur vendre des armes pour tuer ceux que le SIDA aurait négligé. Il faut éviter que les vocations humanitaires ne soient détournées comme dans le roman. L'unique défaut de ce livre : ne pas expliquer pourquoi la conquête de l'espace détournait le monde riche de l'Afrique. Ayerdhal nous prouve une fois de plus qu'il est un conteur des plus efficace, qu'il sait narrer une histoire tout en laissant la part belle à la problématique qu'il tient à soulever, à même de faire passer ses idées, son éthique, à la manière d'un Norman Spinrad. Voici donc une réédition bienvenue d'un court et bon roman paru naguère au Fleuve Noir « Anticipation » (puis réédité chez J'ai Lu). Elle coïncide curieusement avec l'édition à l'Atalante d'une nouvelle version très étendue du roman de Jean-Marc Ligny, AquaTM (cf. critique in Bifrost n°45), dont l'ancienne avait également vu le jour au Fleuve dans les années 90 sur des thèmes fort voisins. Demain, une oasis n'est pas un chef-d'œuvre, mais un livre nécessaire, à mettre entre toutes les mains. Jean-Pierre LION Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Association Infini : Infini (3 - liste francophone) (liste parue en 1998) |

| Dans la nooSFere : 87328 livres, 112280 photos de couvertures, 83763 quatrièmes. |

| 10831 critiques, 47169 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |