|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

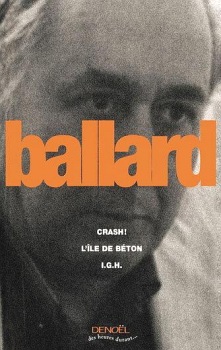

Crash ! / L'île de béton / I.G.H.

James Graham BALLARD Première parution : Paris, France : Denoël, mars 2006 Traduction de Georges FRADIER & Robert LOUIT DENOËL (Paris, France), coll. Des heures durant  n° (2) n° (2) Dépôt légal : mars 2006 Réédition Recueil de romans, 568 pages, catégorie / prix : 25 € ISBN : 2-207-25837-8 ✅ Genre : Science-Fiction

Quatrième de couverture

Crash ! Après avoir causé la mort d'un homme lors d'un accident de voiture, James Ballard, le narrateur, développe une véritable obsession — y compris sexuelle — pour la tôle froissée. L'Île de béton Alors qu'il revient de son bureau, Robert Maitland est victime d'un accident : sa voiture quitte l'autoroute et vient s'échouer en contrebas sur un îlot surplombé par un échangeur. A priori rien de plus simple que d'être secouru, mais Maitland est blessé et personne ne s'arrête... I.G.H. Dans une tour de mille appartements répartis sur quarante étages, la population apparemment homogène ne tarde pas à se scinder en clans. La tour se balkanise et devient le siège d'une nouvelle forme de guerre. Crash !, L'Île de béton et I.G.H. forment la bien nommée « Trilogie de béton », une des oeuvres majeures de la littérature du XXe siècle, où se mêlent esthétique automobile, architecture visionnaire, folie sociétale et une forme de pornographie si élaborée qu'elle donne un nouveau sens à ce mot. J.G. Ballard, Anglais né en Asie, est l'un des plus grands romanciers de notre époque. Plusieurs de ses romans ont été adaptés à l'écran, notamment L'Empire du soleil par Steven Spielberg et Crash ! par David Cronenberg. Il a reçu le prix Jean Monnet de la littérature européenne 2005 pour Millenium People (Denoël, 2005).

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Xavier MAUMÉJEAN, Préface, préface 2 - Crash ! (Crash, 1973), pages 7 à 216, roman, trad. Robert LOUIT 3 - L'Île de béton (Concrete Island, 1974), pages 217 à 356, roman, trad. Georges FRADIER 4 - I.G.H. (High-Rise, 1975), pages 357 à 558, roman, trad. Robert LOUIT

Critiques

La Trilogie de béton marque un tournant dans l'œuvre de Ballard, puisqu'elle acte son passage d'une SF classique à l'élaboration de fictions beaucoup plus spéculatives. Si l'on parle de trilogie, il faut d'emblée préciser que chaque récit peut s'apprécier de façon indépendante, le seul lien étant cette bizarre fascination pour les corps et les métaux tordus, les esprits malades, et le béton amer. Le sens de ces dangereuses visions n'apparaissant que dans une perspective plus vaste où les éléments épars du puzzle se complètent pour générer un instantané du réel, de notre monde ici et maintenant. Comme le dit joliment Xavier Mauméjean dans son introduction, « le lecteur suit la bande d'asphalte, chemin de rédemption qui compte trois stations ». Dans Crash !, il est question de transports, routiers et amoureux. Le narrateur, James Ballard, est pris d'une passion morbide pour la tôle froissée, à la suite d'un accident où il a provoqué la mort d'un homme. Roman du sexe et de la vitesse, Crash ! oppose le figé au(x) fluide(s), la permanence de l'attente à la jouissance de l'instant, célébrant la quête non pas d'une destination mais de la ligne rouge qui y conduit, pourvu que le trajet s'épanouisse en béances charnelles et blessures. Ainsi ébranlée, sans cesse violemment remodelée par les événements, l'identité du narrateur se fragmente, se transforme : ce qui oblige à un travail de réassemblage, comme on reconstitue un accident, comme on réunit les morceaux d'un puzzle — ou d'un cadavre. À l'inverse, les gens normaux apparaissent parfois étrangement réductibles à leur fonction, ces accointances entre l'être et les actes se doublant d'une attraction fatale entre la chair et la machine. La technique devient érotique ; les mots de l'amour empruntent à la psychologie des pistons. D'une esthétique éminemment visuelle, Crash ! joue sur le choc des images pour dénoncer l'obscénité de la réalité. Contrepoint symétrique, L'île de béton voit l'as du volant devenir voyageur immobile par accident. Robert Maitland, trahi par la vitesse, écrase sa Jaguar en contrebas de l'autoroute, près d'un échangeur routier, sur un îlot à l'abandon. Le thème renvoie évidemment à d'autres naufragés célèbres, Gulliver et surtout Robinson, le solitaire. Rendu au décor comme un panneau publicitaire, désengagé du flot brûlant des véhicules, Maitland lui aussi disparaît aux yeux du genre humain — les automobilistes. Par mimétisme le monde s'efface devant lui, et le voilà contraint à l'immobilité, prisonnier d'un vague nulle part peuplé d'épaves. De mol éphèbe, de parangon de l'hygiénisme et du conformisme, il se transforme très vite en opiniâtre sauvage, recyclant en lui des forces insoupçonnées. La dépossession de son être social révèle la chair sous le costume, l'homme caché derrière l'aspect. Après s'être réapproprié un corps, il entame l'exploration de son no man's land privé (ou presque) : tandis qu'il défriche cette jungle urbaine (après l'organique), qu'il déchiffre à distance la réalité de l'autoroute, le dénouement arrive à la façon d'une fable. Tout est mouvement. Mais si l'existence demande errance, détours, incertitude, la modernité, elle, ne souffre pas qu'on s'attarde ; la voie express se fond à l'horizon en une ligne de fuite, où s'écoule le principe de vitalité. Sur deux km2 : cinq unités : 40 étages : 1000 appartements chacune. C'est le postulat de départ de I.G.H. (terme officiel de l'urbanisme contemporain pour gratte-ciel et autres immeubles géants) dont les thèmes s'inscrivent dans la continuité des romans précédents. L'urbanisme est un art ou une science qui réglemente l'espace, organise le cadre de vie, celui-ci revêtant dès lors une fonction politique. I.G.H. se présente comme la vue en coupe (très rapprochée) d'un lieu d'habitation moderne, la tour, métaphore de l'organisme vivant — et pourrissant — où le corps social est distribué de niveau en niveau, les classes supérieures au sommet et les besogneux en bas. En donnant chair à l'abstrait, l'urbanisme structure aussi les comportements. Au cas particulier, son but n'est pas tant le confort que le conformisme. Dans l'analyse qu'il fait du roman, Mauméjean avance que « le principal attrait de la tour provient de l'anonymat qu'elle génère, environnement construit non pour l'homme mais pour son absence. L'excès de bien-être fait que l'on n'est plus, et chacun privilégie un bon voisinage où le proche doit rester lointain ». Si l'anonymat peut générer un semblant d'égalité, l'instinct hiérarchique (celui qui prévaut quand on est civilisé) ramène invariablement les relations entre individus à plus de verticalité. Plus dure sera la chute... Les petites querelles dégénèrent en grandes bastons tribales, l'espace ordonné, policé à l'extrême, se balkanise peu à peu. La violence gagne par contagion l'ensemble des niveaux. 2000 habitants oublient avec joie leurs cours d'instruction civique pour replonger dans la jungle originelle. Dévolution, régression. À la fin, tout doit disparaître, sur les ruines il n'en restera qu'un — ou il ne restera rien du tout. Quand l'équilibre a-t-il été rompu, pourquoi les choses ont basculé ? On ne sait. Tout pourtant s'accomplit presque logiquement, dans un crescendo irrationnel. Tout est là, tout vient de l'intérieur, depuis toujours. Les trois romans nous mettent en face de la même évidence. L'auteur, prophète du présent, dresse le constat d'une violence fondatrice et qui se perpétue : assurément, la barbarie n'a rien d'accidentel. Ballard, ou la littérature à l'épreuve du carnage. Sam LERMITE |

| Dans la nooSFere : 87330 livres, 112283 photos de couvertures, 83765 quatrièmes. |

| 10831 critiques, 47176 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3916 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |