|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

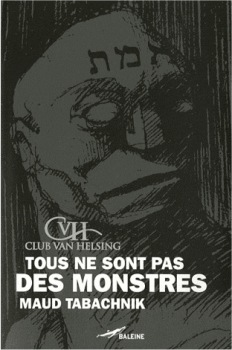

Tous ne sont pas des monstres

Maud TABACHNIK BALEINE , coll. Club Van Helsing   Dépôt légal : mai 2007 Première édition Roman, 192 pages, catégorie / prix : 9,90 € ISBN : 978-2-84219-425-3 ✅ Genre : Fantastique Couverture de www.2visudesign.com.

Quatrième de couverture

Nathan se refuse à invoquer les terribles puissances qui couvent sous le cimetière juif de Prague. Nathan est un sage. Mais lorsque des émeutes éclatent dans les banlieues de la mégapole, que le gouvernement décrète l'état d'urgence et que son peuple risque une fois encore de payer le prix fort à l'Histoire, le jeune kabbaliste n'hésite plus. D'autant que les frères ennemis musulmans semblent avoir déchaîné une créature propre à semer le chaos jusque dans les rangs serrés des forces d'intervention. Glaise contre béton, fournaise sur la ville, monstre contre monstre, lorsque les légendes heurtent de plein fouet la modernité, c'est un cocktail Molotov qui embrase la vérité...

Critiques

« Qu'ont-ils de plus ? — L'espoir, répondit l'autre, la jeunesse, l'acculturation, la haine. — Deux qualités, deux défauts ! En quoi cela leur donne-t-il l'avantage ? — Nous avons la routine, le confort, l'apathie, la peur. Que des défauts. » (p.23) Les banlieues s'embrasent. En réponse à la misère et au désoeuvrement, Ali, Farid ou Mehmet se laissent séduire par le fanatisme islamiste et la violence urbaine. Au nom du Coran, la terreur s'installe. Les beurettes émancipées sont interdites de lycée, de sorties, et celles qui résistent sont battues à mort. La guerre civile menace sans que les pouvoirs public ne sachent réagir. Les imams ont convoqués un djinn qui mènera le jihad contre l'Occident... Le juif Nathan, professeur de lettres, assiste avec horreur à ces scènes de barbarie retransmises en boucle à la télévision. Se sentant subitement investi d'une mission, il s'envole pour Prague, sur les traces du golem qui a défendu son peuple en d'autres temps... Âpres et brutaux, les premiers chapitres exposent des scènes d'Apocalypse d'autant plus effrayantes qu'elles sont réalistes et mêmes familières, simple exacerbation d'une réalité déjà présente, explosion attendue d'une « guerre froide » interne aux cités, où un rien peut mettre le feu aux poudres. L'acier, les flammes, le sang, la douleur... La force de l'écrivain nous fait ressentir cet embrasement mieux qu'aucun journal télévisé, qu'aucun documentaire sanglant... Et le malaise s'installe... Peut-on dénoncer ainsi le fanatisme islamiste sans donner des arguments aux racistes de tous bords ? Maud Tabachnik cherche-t-elle à justifier le nationalisme de certains extrêmistes lorsqu'elle dénonce le masochisme de nos démocraties centenaires ? Non, sans doute, car tous ne sont pas des monstres. Au contraire, la situation alarmante qu'elle décrit n'est le fait que d'une poignée de fanatiques, à ne pas confondre avec la majorité des arabes. Peu évidente au début du roman, cette distinction s'affirme plus tard : « Il était temps que les Français de toutes origines reprennent le chemin de la confiance. Les immigrés vivant dans les pays européens craignirent l'amalgame entre eux et les fanatiques venus de l'extérieur et réclamèrent haut et fort que l'on combatte le terrorisme. Sentant une nouvelle détermination des pays confrontés à la terreur dans les instances internationales, ils osèrent prendre la parole pour la première fois et se désolidariser de leurs coreligionnaires qui détournaient le sens du Coran. » (p.169) Et le fantastique dans tout cela ? Maud Tabachnik n'a pas vraiment été inspirée par le personnage d'Hugo Van Helsing, fil conducteur assez lâche du « Club Van Helsing » : il ne fait ici qu'une brève apparition totalement superflue dans le prologue et l'épilogue, artifice peu convaincant pour justifier l'intégration de ce roman dans la collection. De même, l'affrontement du djinn islamiste et du golem judaïste fait davantage figure de symbole, de métaphore dont la teneur fantastique semble n'intéresser que moyennement l'auteur, bien plus à l'aise dans le réalisme des violences urbaines. Au total, Tous ne sont pas des monstres est un roman choc, d'une écriture acérée, qui dénonce sans concession les dangers du fanatisme, de manière un peu dérangeante mais intelligente, ce qui est toujours salutaire. Pascal PATOZ (lui écrire) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |