|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

Chroniques d'un rêve enclavé

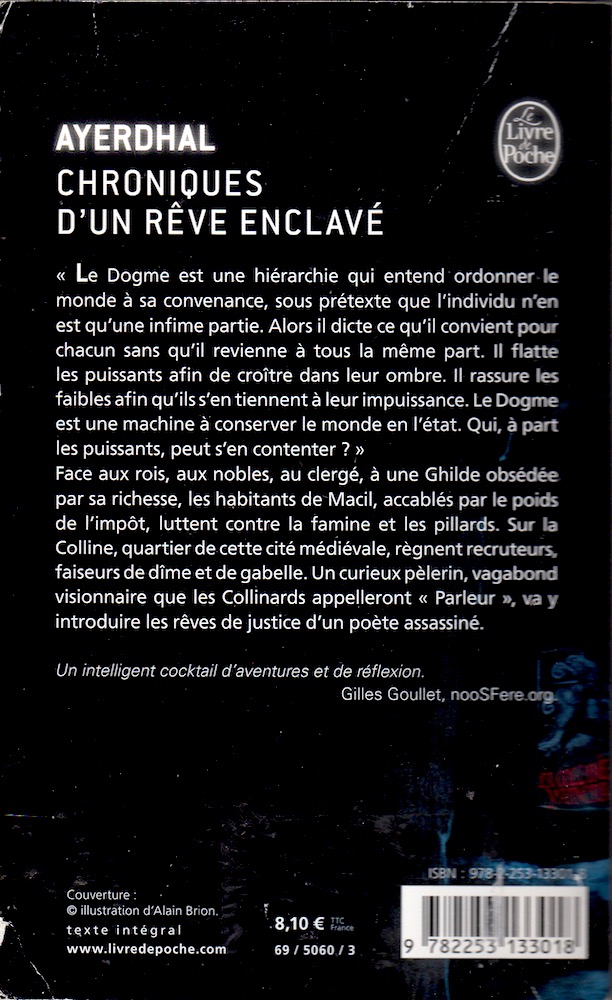

AYERDHAL Première parution : Paris, France : J'ai Lu, 1997 Illustration de Alain BRION LIVRE DE POCHE (Paris, France) n° 34201 Dépôt légal : mars 2016, Achevé d'imprimer : février 2016 Réédition Roman, 448 pages, catégorie / prix : 8,10 € ISBN : 978-2-253-13301-8 Format : 11,0 x 17,8 cm✅ Genre : Science-Fiction

Autres éditions

AU DIABLE VAUVERT, 2003, 2009 Sous le titre Parleur ou les chroniques d'un rêve enclavé J'AI LU, 1997, 1999

Quatrième de couverture

« Le Dogme est une hiérarchie qui entend ordonner le monde à sa convenance, sous prétexte que l’individu n’en est qu'une infime partie. Alors il dicte ce qu’il convient pour chacun sans qu’il revienne à tous la même part. Il flatte les puissants afin de croître dans leur ombre. Il rassure les faibles afin qu’ils s’en tiennent à leur impuissance. Le Dogme est une machine à conserver le monde en l’état. Qui, à part les puissants, peut s’en contenter ? »

Face aux rois, aux nobles, au clergé, à une Ghilde obsédée par sa richesse, les habitants de Macil, accablés par le poids de l’impôt, luttent contre la famine et les pillards. Sur la Colline, quartier de cette cité médiévale, règnent recruteurs, faiseurs de dîme et de gabelle. Un curieux pèlerin, vagabond visionnaire que les Collinards appelleront « Parleur », va y introduire les rêves de justice d’un poète assassiné.

Un intelligent cocktail d'aventures et de réflexion.

Gilles Goullet, nooSfere.org.

Critiques des autres éditions ou de la série

Même si l'aventure y est aussi présente, Parleur est avant tout une fable politique, un conte sociologique situé dans un pays imaginaire mais inspiré de la Commune et d'autres mouvements insurrectionnels. D'emblée le style riche et détaillé séduit. L'intrigue est précise, avec une tension dramatique qui va croissant, tandis que les personnages deviennent rapidement attachants. Le roman se dévore donc avec un grand plaisir de lecture qui ne se relâche jamais. Seules les interruptions de l'intrigue principale par des missives de la Ghilde paraissent artificielles et superflues, alourdissant inutilement le récit, même si elles nous éclairent en partie sur les motivations secrètes des puissants de ce monde. Mais une fois le roman refermé, il poursuit son chemin en nous et nous interroge, car c'est une fable complexe, dont la morale est ambiguë. En effet, ce qui pourrait être une utopie débute dans de curieuses circonstances... Poussés par la faim, les collinards s'isolent et se replient sur eux-mêmes, laissant mourir leurs voisins dont le seul tort est d'habiter la basse-ville. Certes la nécessité fait loi, mais l'utopie semble ainsi se construire d'emblée sur des bases fragiles : comment un rêve peut-il demeurer ainsi enclavé ? Ils devront aussi imposer leurs conditions à d'autres voisins, puis réinventeront le modèle qu'ils prétendaient combattre, avec gouvernement, lois et monnaies... Par ailleurs, cette utopie faussement communautaire n'est animée que par un seul individu, habile manipulateur doté d'un charisme évident... Par sa maîtrise du langage et des belles ou grandes phrases, il domine les gens du peuple plus habitués à résister aux coups qu'à la violence des mots. Parleur est un meneur d'hommes, un « grand timonier » qui se sert du langage comme d'une arme redoutable. Certes, il s'agit d'un personnage moral, qui semble agir pour une cause noble, mais un dictateur pourrait tout aussi bien sommeiller en lui. L'action de Parleur s'inscrit dans une tradition de pensée politique dont les tenants se relaient à chaque génération. Succédant à Karel, qu'il cite avec une vénération agaçante, il annonce le suivant, qui ira sans doute un peu plus loin, au besoin avec d'autres méthodes. Des maximes du genre « c'est le bourreau qui dépend de sa victime » peuvent paraître discutables, mais la force de ces penseurs est qu'ils s'adressent à des individus dans la détresse, peu entraînés à argumenter ou même à réfléchir. Qu'en conclure alors ? Que toute révolte est condamnée d'avance ? Qu'elle porte en elle, les germes d'un autre pouvoir tout aussi médiocre ? Que l'utopie est impossible ? Peu importe, il faut sans doute continuer à chercher une place « qui aurait échappé à la féodalisation dont nos très illusoires démocraties sont les plus fervents promoteurs » comme l'écrit l'auteur dans sa dédicace. Ce sont justement ces contradictions qui rendent le roman particulièrement intéressant. Au lieu de nous montrer une pseudo utopie peu crédible, Ayerdhal dresse plutôt un constat sur la façon dont marche le monde, sur ses espoirs, sur ses compromis, sur ses luttes, sur ses échecs. L'histoire de Parleur est celle de l'une des multiples révoltes qui ont échoué, alors que l'Histoire ne garde en mémoire que les quelques-unes qui ont réussi. En choisissant l'aventure et l'imaginaire pour faire de cette réflexion un roman distrayant et stimulant, en évitant de nous infliger un didactisme pesant ou un message simpliste, cette fable s'avère en fin de compte pleinement convaincante. Pascal PATOZ (lui écrire)

Quand Ayerdhal prend sa plume pour écrire un roman de fantasy, il ne faut pas s'attendre à des histoires de dragons et de magiciens. Au contraire, il nous offre une très forte transposition de la lutte des classes dans un moyen-âge de « low fantasy ». Je me permets de replanter le décor : une famine sans précédent est sur le point de s'abattre sur la ville et le quartier de « la colline ». Un groupe d'individus entreprenant, stigmatisé par les idées d'un poête humaniste disparu, organise la survie de la colline en faisant sécession, fermant les portes du quartier et organisant la vie en autarcie, au nez et à la barbe du seigneur. Et Ayerdhal développe alors un modèle de société reposant uniquement sur l'entraide et l'humanisme, un modèle d'une perfection telle que l'on se prend à penser que s'il était appliqué à notre société, elle ne pourrait en sortir que grandie. Ce qui est frappant surtout à propos de ce mode social, c'est qu'il repose sur la « sagesse » des individus qui la mettent en œuvre et qui y participent. Comme une invitation de l'auteur à nous dire : « voyez ce qui ne va pas dans notre société, ce n'est pas la société elle-même, mais les hommes qui la constitue. Devenez plus humain et la société, qui n'est que le reflet des individus, le deviendra. » J'avoue être resté sans voix devant un tel message et devant ce réel chef-d'œuvre littéraire qui nous amène à une réflexion sociale et individuelle. D'autant plus que le suspens est loin d'être absent du récit (la fin est la plus poignante que j'ai jamais lue). Les personnages sont un vrai régal, de vrais héros et aussi de véritables êtres humains. N'hésitez surtout pas à plonger dans ce livre dont vous ressortirez chargés d'un seul espoir : celui que l'homme devienne un jour plus sage. Jean-Paul PELLEN

Pour cette réédition chez Au Diable Vauvert, le sous-titre de ce que les lecteurs connaissaient comme Parleur (ou les chroniques d'un rêve enclavé) monte en grade. Il faudra donc parler de Chroniques d'un rêve enclavé. Volonté de ne plus mettre un « héros » en exergue ? Parleur est en effet le surnom de ce vagabond visionnaire qui, porté par les paroles d'un poète assassiné, va organiser la révolte non-violente de la Colline, la pousser à fermer les portes qui la relient à la cité médiévale de Macil, à s'enclaver pour s'autogérer. Le prologue, qui présente Parleur et la narratrice, accroche tout de suite : le style, précis et parfaitement adapté, nous transporte « ailleurs » sans distraire par trop d'exotisme. La description de l'apparition de Parleur est riche de promesses : ce personnage hors du commun ne pourra qu'amener des aventures hors du commun. Ces promesses seront tenues et l'extraordinaire épopée de la révolte de la Colline contée tambour battant, sans que l'intérêt ne faiblisse. (Déplorons toutefois ces intermèdes consacrés aux manipulations des puissants comme des populations à laquelle se livre une certaine Ghilde afin, tel le Bene Gesserit de Dune, de mener à bien sur le long terme un Grand Projet par trop mystérieux. L'auteur aurait-il voulu rappeler que les pouvoirs identifiés et établis ne sont pas les seuls à influer sur vie des citoyens ordinaires ? Toujours est-il que ces intermèdes, en coupant le rythme, en éloignant le lecteur de la Colline, nuisent à la tension dramatique.) Récit d'aventures, donc, mais aussi questionnement politique. Au fil du roman, Ayerdhal pousse le lecteur à s'interroger sur le prix de la survie, la violence politique, le rapport avec le pouvoir, la tendance à accepter ce pouvoir, à le rechercher plus ou moins consciemment, à reproduire les schémas existants, etc. C'est indéniablement une des forces de ce roman, même si la situation des collinards peut sembler éloignée de la nôtre. On l'a vu, il s'agit ici d'une réédition. On peut regretter que l'auteur n'en ait pas profité pour corriger deux ou trois exclamations que poussent ces personnages et qui sonnent un peu trop « modernes ». De plus, les personnages principaux finissent par sembler un tantinet monolithiques (il y a le sage très charismatique, la belle guerrière quasiment invincible, le bourru mais serviable, le militaire/policier honnête et le bon prêtre, tout à l'opposé de leurs collègues non-collinards brutaux, égoïstes et corrompus, etc.), défauts que l'auteur tente plus ou moins de corriger sur la fin sans convaincre vraiment. Mais ces quelques bémols ne devraient guère faire froncer les sourcils qu'aux cyniques de mon acabit, les autres se laisseront emporter par le souffle de cet intelligent cocktail d'aventures et de réflexion. Gilles GOULLET (site web) Cité dans les Conseils de lecture / Bibliothèque idéale des oeuvres suivantes

Association Infini : Infini (3 - liste francophone) (liste parue en 1998) |

| Dans la nooSFere : 87251 livres, 112067 photos de couvertures, 83685 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47149 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |