|

Littérature | Encyclopédie | Sites hébergés | Infos & actus | Association |

|

|

|

Site clair (Changer) | |

| Fiche livre | Connexion adhérent |

|

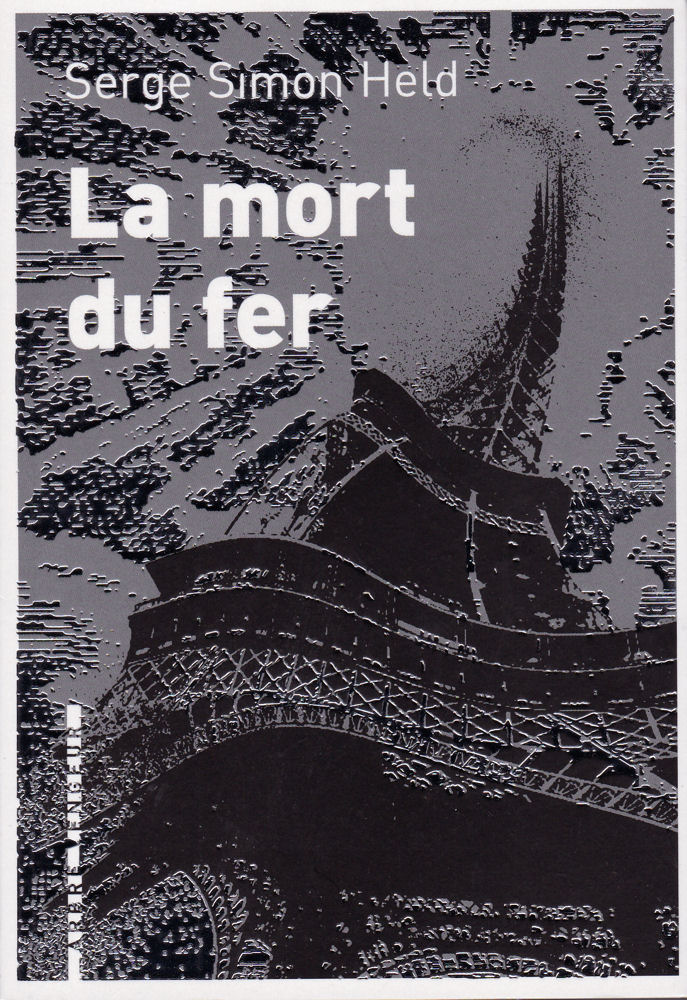

La Mort du fer

Serge Simon HELD Illustration de Greg VEZON L'ARBRE VENGEUR (Talence, France) Date de parution : 17 octobre 2019 Dépôt légal : 4ème trimestre 2019, Achevé d'imprimer : septembre 2019 Réédition Roman, 426 pages, catégorie / prix : 18 € ISBN : 978-2-379410-04-8 Format : 12,3 x 18,0 cm✅ Genre : Science-Fiction Ressources externes sur cette œuvre : quarante-deux.org Ressources externes sur cette édition de l'œuvre : quarante-deux.org

Quatrième de couverture

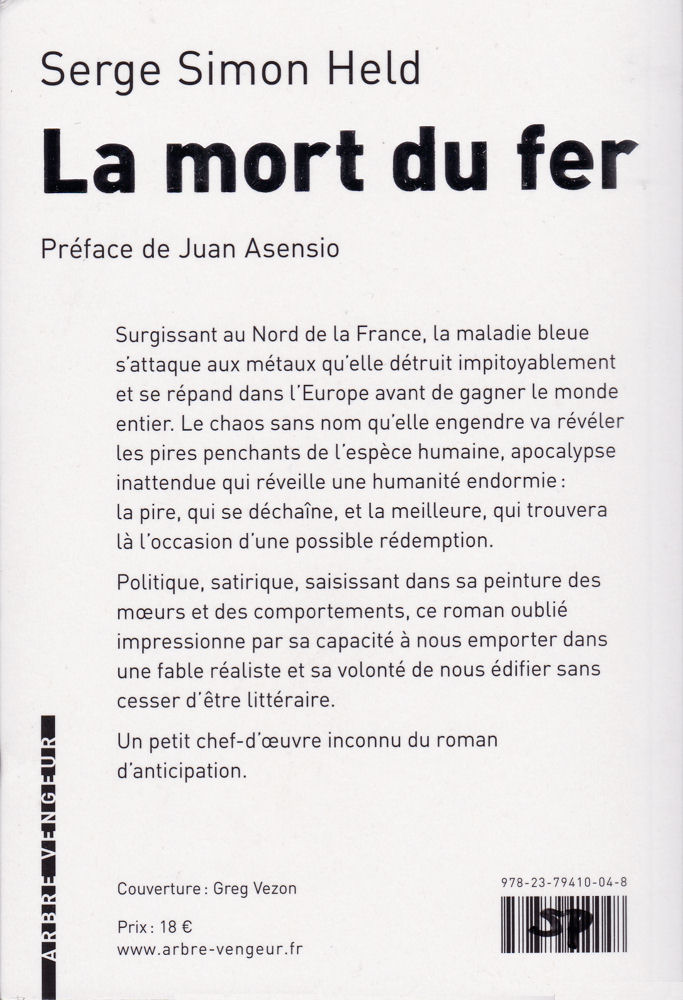

Surgissant au Nord de La France, la maladie bleue s'attaque aux métaux qu'elle détruit impitoyablement et se répand dans l'Europe avant de gagner le monde entier. Le chaos sans nom qu'elle engendre va révéler les pires penchants de l'espèce humaine, apocalypse inattendue qui réveille une humanité endormie : la pire, qui se déchaîne, et la meilleure, qui trouvera là l'occasion d'une possible rédemption. Politique, satirique, saisissant dans sa peinture des mœurs et des comportements, ce roman oublié impressionne par sa capacité à nous emporter dans une fable réaliste et sa volonté de nous édifier sans cesser d'être littéraire. Un petit chef-d'œuvre inconnu du roman d'anticipation. [texte du rabat de couverture] Serge Simon Held (S.S. Held) est un illustre inconnu qui ne s'est pas remis de l'échec de son premier roman La Mort du fer, paru chez Fayard en 1931. Appartenant au petit monde des ingénieurs, il se fera tout de même remarquer par une poignée de journalistes et le jury du prix Goncourt qui le retiendra dans sa sélection, ce qui n'est pas banal pour un esprit a priori peu enclin aux songeries. Son livre fut traduit en anglais puis disparu des mémoires, connu des seuls spécialistes du roman d'anticipation. Il s'agit ici de la première réédition depuis sa parution.

Sommaire

Afficher les différentes éditions des textes1 - Juan ASENSIO, Avant (et un peu après) La Mort du fer, pages 5 à 46, préface

Critiques

[Critique parue exclusivement dans la version numérique de la revue]

L’Arbre Vengeur, un éditeur qui exhume. Cette fois, il s’agit d’un roman français d’anticipation datant de 1931, peu ou prou la seule œuvre littéraire d’un auteur, Serge Simon Held, dont on ne sait rien, si ce n’est qu’il était ingénieur. La Mort du fer n’était pas passé inaperçu à l’époque : le roman a échoué au Goncourt, mais a eu droit à une traduction anglaise en pulp. Reste qu’on l’avait essentiellement oublié jusqu’à cette réédition presque un siècle plus tard. Dans ce roman, le fer, matériau vital à la civilisation, succombe à une sorte de maladie, dite sidérose ou « mal bleu », qui en affaiblit les propriétés jusqu’à le rendre inutilisable. L’origine de cette maladie minérale tient peut-être à une contamination d’origine extraterrestre. Qu’importe, ça n’est pas vraiment le propos — la maladie du fer ici n’est finalement pas mieux expliquée que la disparition de l’électricité dans Ravage de Barjavel une décennie plus tard. Et, en fait de roman, La Mort du fer, d’un style inégal et à la structure un tantinet déséquilibrée, alternant les tableaux détachés et « objectifs », vus de loin, et les séquences à hauteur de personnages, témoins du cataclysme, ne fait pas davantage preuve d’application quand il s’agit de camper ces derniers. Le suspect n° 1, l’ingénieur juif et russe et donc communiste (ou anarchiste) Sélévine, est en définitive celui qui s’en sort le mieux — personnage complexe, aux multiples facettes. Le reste est unilatéral, comme un corollaire de la plume de l’auteur, lourde d’amertume et de dégoût (au point parfois de l’épuisement) : les collègues de Sélévine, comme le répugnant Leclair, son employeur et les autres capitaines d’industrie du Nord, leurs familles bourgeoises jusqu’au service à thé, leurs cercles « culturels », constituent un microcosme caractérisé par l’égoïsme à courte vue ; mais il en va de même des subordonnés, la tourbe des ouvriers tous fainéants et ivrognes, les hommes agitateurs hypocrites et barbares, les femmes perverses et manipulatrices — et il y a bientôt pire encore, surtout aux yeux d’un Leclair (à distinguer de l’auteur, supposons-le…), les « sans-travail » toujours plus nombreux, toujours plus violents, et les migrants qui débarquent par trains entiers… À maints égards, dans les qualificatifs parfois outranciers comme dans les obsessions, c’est bien un roman de 1931 — il n’en est que plus terrifiant de constater à quel point il serait aisé de reporter ce discours nauséeux sur la France de 2020. Bon, peut-être pas la description des soldats noirs déployés pour leur sauvagerie caractéristique, espérons-le… Mais la société « dévirilisée », on n’en a semble-t-il pas fini avec, hélas — et de même pour les échos technophobes que le sujet suscite presque naturellement. Ce qui intéresse S.S. Held, c’est bien l’impact de cette maladie hors-normes sur la civilisation humaine, et l’effondrement de cette dernière — qui s’est bâtie sur le fer, et en dépend absolument, plus que jamais en cet âge d’or de l’industrie, véritable règne de la machine ; et ici La Mort du fer se pare à nouveau d’arguments moraux, ou politiques, dépeignant avec une morbidité vengeresse l’homme ignoblement asservi à ses créations artificielles, et qui en fait tout naturellement les frais. Ce qui est somme toute assez commun, et il en va de même pour la conclusion « spiritualiste », via Sélévine, qui tourne l’apocalypse au sens vulgaire en apocalypse au sens religieux — retournement qui, comme d’habitude, ne parlera qu’aux convaincus. Demeurent les tableaux de la catastrophe en cours — vue de loin, sur le mode de la chronique historique ou journalistique. Ici, La Mort du fer ne manque pas d’images fortes, et qui nouent les tripes. S.S. Held y fait régulièrement montre d’une lucidité inquiétante — et c’est quand ces tableaux sont les plus froids qu’ils sont les plus efficaces : quand l’auteur juge, l’impact s’effondre, comme une tour arrogante succombant au mal bleu… La sombre puissance des plus cauchemardesques de ces tableaux suffit peut-être à justifier qu’on y jette un œil. Sans doute, même. Pour autant, on ne qualifiera pas cette exhumation d’indispensable ou a fortiori de salutaire : La Mort du fer est une curiosité pas inintéressante, mais bien lourde souvent, et, au fond, qu’on l’ait si longtemps oubliée n’a rien de scandaleux. Bertrand BONNET |

| Dans la nooSFere : 87296 livres, 112236 photos de couvertures, 83732 quatrièmes. |

| 10815 critiques, 47166 intervenant·e·s, 1982 photographies, 3915 adaptations. |

| |

|

NooSFere est une encyclopédie et une base de données bibliographique. Nous ne sommes ni libraire ni éditeur, nous ne vendons pas de livres et ne publions pas de textes. Trouver une librairie ! A propos de l'association - Vie privée et cookies/RGPD |